Tribuna

La mariposa y la polis

El cerebro es conflictivo y nada sabe de persuasión y argumentación: sólo cambia de fanatismo por conversión religiosa. Ningún botón de muestra más elocuente en estos días que el del nacionalismo, el más cerebral de los conflictos

Santiago Alba Rico 20/02/2019

Mariposa pavo real.

PixabayEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de fiesta? Pincha ahí: agora.ctxt.es/donaciones

En un pasaje del Critias Platón describe la fragilidad de nuestro mundo, volteado por catástrofes periódicas que, como ocurrió con la Atlántida, sumergen cada cierto tiempo civilizaciones enteras y a las que sólo sobreviven –dice el filósofo– “algunos insectos, algunos nombres y algunos hombres iletrados y cerriles”. Eso decía Platón o eso creía yo que decía, porque volviendo ahora a la cita original descubro que los insectos los he añadido de mi propia cosecha. La explicación es sencilla: cada vez que utilizaba de memoria esta frase platónica comparaba la dureza de los nombres con la de los insectos y, a fuerza de explotar la metáfora, los insectos y su inmortalidad proverbial se incorporaron de manera natural, como para completarlo, al texto griego. La Vida, lo sabemos, es un vasto arbusto bacteriano más que un ciprés puntiagudo coronado por el Homo sapiens, y la zona media de los eucariotas, la más frondosa, la dominan varios millones de especies de insectos que, según todos los pronósticos, van a sobrevivir al apocalipsis. Así que mi cita con insectos es más completa y más platónica que la cita de Platón sin ellos.

Esa frase del Critias, que de joven se me antojaba sombría y pesimista, hoy me parece colmada de alegres e infundadas esperanzas.

Empecemos por los insectos. Para los griegos, el alma –psyché– era una mariposa, pues no otra cosa quería decir esa palabra en griego antiguo. No se sabe cómo se metía este bicho dentro del cuerpo, pero la muerte lo liberaba de nuevo en el espacio, donde se incorporaba a miles de mariposas que volaban, de todos los colores, entre los árboles y sobre los arroyos de la Hélade. El mundo, si se quiere, estaba poblado de almas voladoras, unas prisioneras y otras libres, y ni siquiera los filósofos que imaginaban una tierra inhóspita quemada por las estrellas caídas se atrevían a predecir un mundo sin mariposas o, al menos, sin polillas.

El médico polaco Andrzej Szczeklik escribe en su obra Core: “primero expulsamos de nuestra lengua y pensamiento el alma y ahora silenciamos la muerte”. Para Platón el alma –la mariposa– era inmortal. Todos los insectos lo eran. En un mito poco conocido Eos, la Aurora, enamorada locamente del mortal Titono, pide a Zeus que conceda a su amado la inmortalidad para poder vivir siempre a su lado, pero se olvida de pedirle asimismo la eterna juventud, de manera que Titono acaba perdiendo su belleza sin perder la vida, convertido en un viejo infinito, cada vez más seco y arrugado y encogido. Para no verlo, Eos lo encierra entonces en una caja, pero el padre Zeus, al que parece injusta esta decisión, lo libera y lo convierte en grillo. Es así como el mundo se llenó de pequeñas inmortalidades liberadas que cuchicheaban entre la hierba las noches de verano. Los humanos, que se han liberado del alma, silencian la muerte, sí, pero no se han liberado de ella; a un coste muy alto han conseguido prolongar en algunas zonas del planeta la vejez, aunque sin la discreción y la belleza de los grillos. Las mariposas, en todo caso, son almas frescas; los grillos almas resecas; los insectos, todos ellos, son el alma del universo.

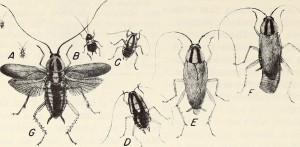

El biólogo Terry Erwin ha calculado que deben existir entre quince y treinta millones de especies, una cifra muy superior a la anteriormente aceptada; cada árbol del bosque que escogió como objeto de su estudio entomológico contenía una especie nueva; en cada familia de árbol se alojaban al menos 167 tipos diferentes de escarabajo. Este dato le sirve a la primatóloga Biruté Galdikas para narrar muy vívidamente su primera experiencia de la selva, que ella había imaginado poblada de grandes mamíferos y reptiles y que se le presenta de entrada completamente vacía, salvo porque enseguida descubre, aguzando la vista y el oído, que vibra y pulula de insectos: hormigas, escarabajos, cucarachas, garrapatas, dueños sigilosos del bosque tropical. Los insectos, sí, son la frontera entre lo visible y lo invisible, entre el ruido y el silencio. Elias Canetti decía que la única manera de saber dónde está un insecto es aplastarlo con el pie, forma cruda de resolver un problema pero bastante elocuente de caracterizar esta raza prolífica cuya abundancia es tan inaprehensible para los sentidos como su repentina desaparición.

resulta que los insectos, almas inmortales del mundo, se están muriendo

Porque resulta que los insectos, almas inmortales del mundo, se están muriendo. En las últimas semanas distintos medios se han hecho eco de esta inesperada mortandad, tan copiosa que se ha llegado a describir como un “apocalipsis insecto”. En un artículo del The New York Times Magazine del pasado mes de noviembre, Brook Jarvis narra esta experiencia, inversa a la de Galdikas, en virtud de la cual algunos humanos se percatan de pronto, como bajo el relámpago de una revelación, de un silencio y de una ausencia nuevas. Quizás llevan años muriendo, quizás han muerto ya especies enteras que aún no habíamos descubierto y nombrado, pero su vida sigilosa, entre lo visible y lo invisible, pasaba tan desapercibida como ahora su disminución. ¿Dónde medir esta pérdida apocalíptica de bichos alados? En los parabrisas de los coches, por ejemplo, que antes hacía falta limpiar al final de un viaje estival y que ahora se mantienen inmaculados o apenas manchados por un puñadito ralo de insectos muertos. Los parabrisas eran el paradero y el censo de los insectos, donde por fin se quedaban quietos y visibles; ahora hace falta mucha vista –mucha– para alcanzar a no verlos.

Lo cierto es que en los últimos veinte años solo en EEUU la población de mariposas monarcas se ha reducido en más de 900 millones de individuos, un 90% del total; la de abejorros un 87%. Cabe pensar sin duda en las consecuencias de este apocalipsis para la vida de otras especies y para la vida en general, pero me estremezco sobre todo pensando en la hondura metafísica de este silencio inaudible y de este vacío invisible. Los insectos son las almas inmortales del universo, mucho más que las flores, mucho más que los astros del firmamento, y van a abandonarnos sin que nos demos cuenta. Mejor, se dirá: menos moscas nos entrarán en la boca. Peor, digo yo: menos palabras nos saldrán de la boca. ¿Se puede medir, más allá del interés en la propia supervivencia, la catástrofe cultural, estética, espiritual, que supone la desaparición, por ejemplo, de las 400.000 especies de escarabajos de la Tierra? ¿Se puede anticipar qué pasará cuando no podamos escuchar su diminuta, ininterrumpida y extensa discreción? ¿Cuando no podamos revelar con los dedos su dureza secreta? La minuciosidad, el cuidado, la paciencia, la curiosidad, la sorpresa, la infancia misma, dependen de la innumerable pequeñez concreta de los escarabajos. Después de la próxima catástrofe platónica, ahora lo sabemos, no habrá ya psyché en el mundo. La inmortalidad misma se habrá muerto.

Pasemos ahora a los nombres. ¿Son tan duros como pretende Platón? En otro de los diálogos, su maestro Sócrates hace de árbitro en una discusión sobre el lenguaje entablada entre el convencionalista Hermógenes y el naturalista Crátilo, cuyo patronímico da título al texto entero. Hermógenes, más moderno, sostiene que la relación entre las palabras y las cosas es una convención arbitraria que el Nominador hace al margen de la consistencia esencial de los objetos. Para Crátilo, en cambio, las palabras, en su corteza fonética misma, recogen y manifiestan la esencia de las cosas, de manera que el nombre de la mariposa es blando como la propia mariposa y el nombre de la piedra es duro como la propia piedra (“si como afirma el griego en el Cratilo/ el nombre es arquetipo de la cosa/ en las letras de rosa está la rosa/ y todo el Nilo en la palabra Nilo”, resume de manera genial Borges en un poema). De esta manera, podemos decir que, en la versión de Hermógenes, a la catástrofe platónica sobrevivirían los nombres mejor guardados por la voluntad del Nominador y en la versión de Crátilo sólo los nombres del hierro, del hueso y de la escolopendra.

Platón, por boca de Sócrates, reduce ambas teorías al absurdo y, sin dejar muy clara su posición, se preocupa por el hecho de que en ambos casos se conserva la posibilidad de “hablar falsamente”; ni la mímesis ni la voluntad nos ponen a cubierto de la mentira. A Sócrates le interesa la verdad, que hay que sujetar desde fuera, como con alfileres, con nombres creados para ella, pues es la falsedad, en definitiva, la que va desgastando –y desgastando, con minuciosa labor de zapa– las palabras de los hombres. La mentira, libertad inalienable alojada en el corazón del lenguaje, desgasta los nombres y su relación con la esencia –blanda o dura– de las cosas.

Es cierto que entre las palabras y las cosas no hay una relación de correspondencia o analogía, pero no lo es menos que las cosas suben por contaminación física hasta sus nombres, y ello de tal manera que la palabra mariposa nos ha acabado por parecer alada; y una bandera y una banderilla, con su diminuta diferencia morfológica, nos inscriben en campos sensibles completamente paralelos. Para un extranjero que aún no conoce bien nuestro idioma pero ha estudiado algo de gramática, una “banderilla” es una “bandera pequeña”. Un español jamás recuerda, al pronunciarlos, la conexión entre estos dos vocablos. La bandera ondea, es de colores, emociona, corporiza lo que no tiene cuerpo. La banderilla es puntiaguda, rígida, agresiva, pincha. Es cierto que se puede banderillear un país, y que habitualmente se hace, pero eso es algo de lo que sólo se dan cuenta los poetas. Los países –propongo– deberían tener “banderín”, como los viejos equipos de fútbol escolar, y reservar las banderas para los grandes amores y los grandes teoremas de la física.

Como quiera que sea, los nombres se desgastan y lo que los desgasta es la “mentira”: su radical pureza incontaminada, desenganchada del peso sucio –o moreno u honrado– de las cosas. En su hilarante y molesto Viajes de Gulliver el implacable Jonathan Swift nos habla de la inventada isla de Laputa, cuyos extravagantes sabios han decidido abolir los nombres –y sus largos rodeos erosivos– para sustituirlos por las cosas mismas. De esta manera cada uno de ellos acarrea consigo –o hace acarrear a sus criados– todos los objetos a los que va a referirse, sin abrir la boca, en sus discusiones académicas: todas las frases materiales que, por yuxtaposición de objetos exhibidos –cuerdas, pájaros, baúles, barcos– ordenarán ante la vista un argumento, evitando así, horros del lenguaje, el desgaste de los pulmones, pero también el de los significados. La cosa viva, lo hemos dicho, traslada al nombre arbitrario su destino, pero el nombre muerto hace descender hasta la cosa su putrefacción. Sin nombres es posible por fin, como quería Sócrates, argumentar sin mentir. El problema es que el argumento de un sabio de Laputa podía pesar –literalmente– varias toneladas. Gracias al lenguaje, por culpa del lenguaje, nos volvemos, pues, livianos y troleros. Ahora bien, en un mundo cada vez más inmaterial en el que se ha pasado de las cosas a las imágenes, de la tonelada al bit, ¿no estamos más expuestos que nunca a ese desgaste?

Ningún cataclismo ha matado tantas palabras como nuestra larga crisis actual

En definitiva, los nombres, como los insectos, también se mueren. A veces ocurre que sobreviven a la cosa muerta –podemos así nombrar al pájaro dodó, al antílope azul, al rinoceronte blanco y hasta llevar el apellido de nuestros antepasados. A veces ocurre, al contrario, que el nombre muerto mata a la cosa viva. Vivimos rodeados de cadáveres nominales que nadie se molesta en enterrar y cuyo hedor subroga el significado, de tal manera que cuando olfateamos sus miasmas creemos estar entendiendo algo. Es difícil saber quién es el Nominador. Pero quizás es más fácil conocer al Nomicida. Todos lo somos, en realidad, un poco.

En el Crátilo la discusión pivota en torno a cuatro tipos de nombres: los comunes genéricos (como pan, madre o cuerpo), los propios (como Camila y Aristófanes), los propios de dioses (como Zeus o Yahvé) y los comunes de nociones intelectuales (bien, justicia, masculinidad, nación). Si aceptamos la tesis platónica de las catástrofes periódicas a las que sobreviven sólo algunos nombres, cabe preguntarse cuáles son los más duros. O al contrario: cuáles son los más vulnerables. Los nombres comunes están protegidos por los poetas, los campesinos y los ladrones; pues en cualquier otro mundo posible, en el peor imaginable, si no poetas, sí habrá siempre ladrones que querrán robar a los campesinos el pan, el vino y la tierra. En cuanto a los nombres propios, mientras haya madres y amantes siempre habrá alguien que llamará a Camila o a Aristófanes por sus nombres –o por un diminutivo–; y las madres y los amantes, en el umbral de la extinción, aún tienen que darnos algunas lecciones de supervivencia. Los nombres más vulnerables son, pues, los comunes de nociones intelectuales, expuestos a la erosión constante de las voluntades y los discursos. Platón sin duda confiaba en que los nombres de la Verdad, el Bien y la Belleza, anclados no en el lenguaje sino en el alma humana -en su psyché o mariposa-, superarían todos los incendios y todos los bombazos. Para nosotros no está tan claro. En el cataclismo contemporáneo la matanza de nombres “intelectuales” no tiene precedentes -porque nunca hemos vivido tanto entre ellos- y la tesis que propongo aquí es la de que, cuanto más difícil es encontrarles un significado común y orientarse en ese matadero, más retrocedemos hacia los nombres comunes genéricos (pan, casa, madre o tierra) y más entregamos el mundo a los ladrones.

¿Qué palabras estamos matando?

Una lista muy provisional daría los siguientes resultados:

La derecha ha matado las palabras patria, democracia, España, ley, constitución, verdad, cambio, libertad, terrorismo, rebelión, gente, bien común, derecho, seguridad, estabilidad, orden, justicia.

La izquierda ha matado las palabras revolución, comunismo, solidaridad, igualdad, cambio, democracia, gente, derecho, verdad.

El imperialismo ha matado las palabras humanitarismo, democracia, civilización,

El periodismo ha matado las palabras libertad, objetividad, verdad.

La economía ha matado las palabras trabajo, mercado, valor, libertad, riesgo, Estado, La publicidad ha matado las palabras juventud, cambio, revolución, vida, felicidad, belleza.

Los humanos necesitamos no sólo nombres comunes genéricos (pan y madre); necesitamos también, para conservar la psyché de la polis, los nombres comunes de nociones intelectuales

Los humanos necesitamos no sólo nombres comunes genéricos (pan y madre); necesitamos también, para conservar la psyché de la polis –su mariposa o su polilla compartida–, los nombres comunes de nociones intelectuales. La tesis catastrofista de Platón, que acaba salvando algunos nombres, presupone en todo caso una gran matanza lingüística. Ningún cataclismo ha matado tantas palabras como nuestra larga crisis actual. Ahora bien, cuando nos quedamos sin nombres comunes de nociones intelectuales, ¿qué nos queda? ¿Las emociones? ¿La emocracia, como ahora se dice? Todo lo contrario: nos queda el cerebro puro en su chasis binario. En una crisis semejante, hace ahora casi un siglo, la filósofa Hannah Arendt explicaba algunos de los peores crímenes de la historia de la humanidad como resultado de “la ausencia de pensamiento”. Tiene razón. Pero la ausencia de pensamiento no se traduce, como se cree, en un exceso de emoción. Cuando se deja de pensar se impone, al contrario, la composición misma del cerebro. Sin pensamiento nos volvemos esclavos de nuestro cerebro. Sin pensamiento nos volvemos cerebrales. El nazismo fue, en realidad, el triunfo de la cerebralidad contra el pensamiento.

Somos hemisféricos y binarios y, por mucha plasticidad que contengan nuestros sesos (para sobrevivir a un ictus o redistribuir funciones tras un accidente), el cerebro no está preparado para pensar la profundidad del tiempo geológico, el mundo subatómico, la curvatura espacio-tiempo, el cambio biológico, las matemáticas de Gödel; tampoco para la simultaneidad de las redes o para la velocidad de los algoritmos cibernéticos; y menos aún para resolver los dilemas morales que deciden la frontera entre la barbarie y el progreso civilizacional. Todos los grandes descubrimientos científicos se han hecho, como dicen a su manera Gaston Bacherlard y Jay Gould, contra el cerebro y su binariedad primitiva. Todos los grandes avances políticos (el derecho, el republicanismo, el feminismo) sólo han sido posibles cuando los humanos se han vuelto, como sugiere Aristóteles, sobrehumanos: cuando han pensado, de algún modo, como dioses.

En ausencia de nombres comunes intelectuales y de pensamiento anticerebral –la base de la filosofía y de la política–, el cerebro nos obliga a escoger entre el Bien y el Mal. En tiempos de crisis, en plena catástrofe platónica, nos volvemos sumariamente cerebrales; y en tiempos de tuiter, nuestro cerebralismo se vuelve radicalmente visceral. El cerebro es conflictivo y nada sabe de persuasión y argumentación: sólo cambia de fanatismo por conversión religiosa. Ningún botón de muestra más elocuente en estos días que el del nacionalismo, el más cerebral de los conflictos, quintaesenciado en las redes, donde todos se limitan a intercambiarse binariazos o banderillazos. O se es español (y, por tanto, españolista, del 155, del PSOE o directamente fascista) o se es catalán (y, por tanto, antisolidario, anticonstitucionalista, golpista, separatista). Somos incapaces de imaginar un mundo tan complejo, tan difícil, tan inmanejable, tan penoso, tan pensativo, que exige -o al menos hace posible- criticar a los independentistas sin ser españolista ni socialista ni contrario al Derecho; que exige o hace posible incluso criticar a los independentistas siendo independentista. Y que exige o hace posible, del otro lado, criticar el nacionalismo español, aún más empobrecedoramente cerebral, sin ser independentista catalán ni apoyar a Torra ni defender el procés; que exige o hace posible incluso criticar el españolismo para defender España. La oposición binaria izquierda/derecha, históricamente operativa y hasta “progresista”, disecada tras la Guerra Fría, constituye ya una expresión del reduccionismo cerebral del pensamiento; pero la fuerza cerebral del nacionalismo identitario es aún más astringente y rectilínea. Vamos matando palabras y al final no gana ni siquiera la identidad más fuerte: gana sencillamente el más fuerte.

Nuestro cerebro es hemisférico, disyuntivo y paratáctico: o esto o lo otro. La realidad, en cambio, es conjuntiva e hipotáctica: esto y lo otro y lo de más allá y lo siguiente, aunque lo de más acá, pero a veces quizás y lo contrario, y no obstante se mueve. La muerte de los nombres comunes de nociones intelectuales -la catástrofe vigente- es la mayor amenaza imaginable para la democracia porque sin ellos no podemos pensar; y si no pensamos, quedamos a merced de nuestro cerebros. Y nuestros cerebros son locos, simplones y nihilistas. Buenos para el relato, el fútbol y el amor; malos para inventar otros mundos posibles o para mejorar éste.

En cuanto a los “hombres iletrados y cerriles” del texto de Platón, acabo muy deprisa. En un mundo sin insectos y con los parabrisas limpios, sin nombres comunes y con los cerebros apretados, todos lo somos ya, iletrados y cerriles: 7.500 millones de supervivientes antiplatónicos disputándose a muerte la madre, el pan y la tierra.

¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de...

Autor >

Santiago Alba Rico

Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí