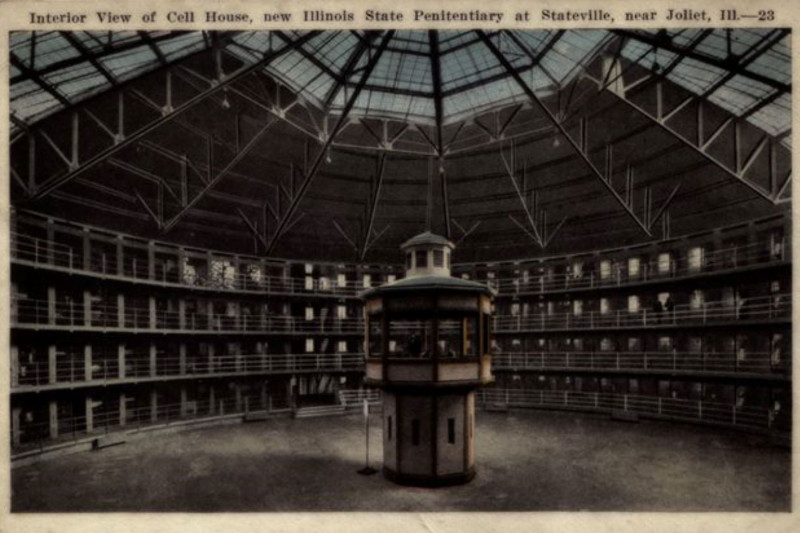

Postal con el panóptico de una prisión en Illinois

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Al poco de poner el pie por primera vez en Buenos Aires, pasó por delante de mí un autobús (esto es, un colectivo) que llevaba escrita en el costado una frase larga y espesa y que resultaba vagamente redundante. La leí una vez. No la entendí. La volví a leer, antes de que se me escapara. Tampoco. La cosa era irritante porque normalmente entiendo los carteles que pegan en los autobuses. A eso acostumbro a llegar. Pero, claro, yo no había vivido en aquella ciudad los años previos. Cuando en 2008 llegó a España la crisis de las hipotecas subprime, me desayunaba cada día unas cuantas frases como aquella, y luego me esforzaba en repetirlas yo también por teléfono, en el bar o en el ascensor, a personas que me respondían en la misma especie. No es exagerado decir que todo aquel año, y todavía durante unos cuantos más, los economistas estuvieron hablando a todas horas, tanto en directo como por boca del ciudadano medio de muchos países. Aquello que decían los economistas se entendía, pero no del todo. Supongo que el efecto era parecido al de un niño que escucha a su madre hablar con la maestra. Sabías muy bien que hablaban de ti, entendías el tono de reproche y hasta seguías el hilo general del discurso. Pero se te escapaban las palabras difíciles y no veías algunas relaciones peregrinas que se establecían entre los hechos conocidos. Eso sí, no te perdías detalle.

Cabe plantearse si es tan distinto que la cámara que te vigila sea alguna de los doscientos millones de cámaras que ha dispuesto China o la del móvil del vecino

El éxito que han tenido los virólogos en 2020 ha sido incomparablemente menor. No resulta difícil ver por qué. Cuando en los años sesenta algunos hombres se disponían a ir a la Luna, Hannah Arendt vino a decir que el discurso que les llevaría hasta allí (lo que a menudo se llama “ciencia dura”) estaba tan alejado de nuestra experiencia vivida y compartida como pueda estarlo aquel pedazo de roca pelada de nuestro agradable planeta. En efecto, es difícil interesarse por el interferón gamma o por la población de linfocitos. Para lo que a uno le interesa, podrían ser todos ellos un grupo de selenitas que están aquí de turismo. Por eso la gente no tardó en cambiar de tema –para hablar, por ejemplo, de mascarillas–, y poco después de interlocutor. Porque lo que estaba buscando era a alguien que le diga por qué está pasando todo esto y qué tiene que ver concretamente con ella.

En ese momento es cuando aparecieron en escena los filósofos, empezando por Slavoj Žižek –que ha tenido tiempo de escribir un libro entero sobre el tema– y luego casi todos los demás. Y su respuesta ha colmado sobradamente las expectativas, pues desde su punto de vista el virus no solamente habla de nosotros: se puede decir que no hace otra cosa. Es como un espejo que nos hubieran puesto delante. Y la razón se encuentra justamente en esa falta tan completa de rostro, que tanto nos desespera, del patógeno en cuestión. El único rostro que nos devuelve es el nuestro. La enfermedad nos deja solos con nosotros mismos y con nuestra respuesta ante ella, y de este modo pone de manifiesto con más claridad que nunca la lógica propia de nuestra forma de actuar. Lógica de la exclusión, que se descubre en toda su pureza en la respuesta antigua a la lepra, como mostró Michel Foucault en Vigilar y castigar. Lógica de la disciplina, que excluye en parte para incluir también en parte, y que encuentra su mejor ejemplo en las detalladas reglamentaciones modernas de las cuarentenas contra la peste. Según Paul B. Preciado, el capítulo de Foucault sobre la peste se puede aplicar igual de bien a la respuesta que está dando hoy Europa a la covid-19, e incluso cabría plantearse si no han subsistido también –más aún, si están experimentando un retorno, vista la proliferación reciente de cierres de fronteras– políticas aún más viejas. (¿Se ha tratado a algunos enfermos de covid-19 no ya como a apestados, sino como a leprosos? Al preguntar esto, uno piensa inevitablemente en lo que ha ocurrido en algunas residencias de mayores.)

Con este diagnóstico, Paul B. Preciado parece apartarse radicalmente de la posición del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que ve en la reacción europea frente a esta epidemia el pánico de una sociedad que había abandonado el “paradigma inmunológico” en pos del sueño capitalista de facilitar la circulación de las mercancías, y que había derribado toda clase de muros y fronteras a su paso. En lo que ambos filósofos están de acuerdo es en que en Asia encontramos una respuesta muy distinta, basada en una “organización mucho más estricta de la vida cotidiana”, y que tiene sus herramientas esenciales en las llamadas tecnologías de la información y en la inteligencia de datos. Visto desde el prisma foucaultiano, se diría que aquella parte del mundo se encuentra unos cuantos pasos por delante de Europa en el avance de las políticas disciplinarias. No obstante, cabe plantearse si es tan distinto que la cámara que te vigila sea alguna de los doscientos millones de cámaras que ha dispuesto el Estado en China, o la cámara del móvil del vecino (de los que hay muchos más millones aún) que luego te expone a la vergüenza pública en las redes sociales. O si es tan distinto que sea el Estado el que espía a dónde vas, qué compras o qué contenidos consumes como espectador, o si son Google, Amazon y Netflix quienes lo hacen. Es decir, las diferencias son obvias, pero desde el punto de vista del avance de la disciplina como proceso histórico fundamental pueden verse como menores. Las tecnologías de la información, por su propia naturaleza, constituyen la máxima expresión del panóptico, una sofisticada técnica de vigilancia que Jeremy Bentham inventó a finales del siglo XVIII a través de un célebre diseño carcelario, y que se puede definir como una máquina de desconectar el hecho de ver del hecho de ser visto. Resulta manifiesto, teniendo esto en mente, que la cuestión de quién esté sentado en la posición del vigilante no es ni mucho menos esencial en un panóptico. Al final, además –si la máquina funciona como es debido–, el vigilante siempre termina siendo el propio vigilado. Esa es su gracia como mecanismo disciplinador.

La inmunización no consiste únicamente en la exclusión, o en la disciplina. Es también la inoculación del otro como estrategia de resistencia frente a él

Pero la idea de que la enfermedad nos ha puesto ante el espejo da más juego que esto. He aquí que nos encontrábamos encerrados en casa, en ese espacio privado que nos define como individuos, y entregados además a nuestros vicios privados, como quería Adam Smith. Ya en tiempos del primer economista moderno, el encierro de algunas personas en sus respectivos domicilios privados arrojó a muchas otras a la calle, convertidas en masa obrera o en masa prostituida; resultó que la disciplina individualizadora de unos conllevaba la exclusión masificadora de otros. (La discrepancia entre Preciado y Han que hemos visto hace un momento podría entenderse también como una complicación histórica de este tipo, es decir, podría resultar que ambos tienen razón.) En todo caso, la lógica que hay detrás de la retirada al espacio privado es la idea de que no se puede ni debe hacer nada en el espacio público; la lógica que hay detrás del cultivo del vicio privado es que la virtud pública no lleva a ninguna parte y puede ser incluso contraproducente. Pues el descubrimiento de Smith fue justamente que existen leyes económicas nuevas e invisibles que van a hacerlo mucho mejor que nosotros si las dejamos actuar por su cuenta. Y ese ha sido el espíritu de la disciplina que se ha impuesto de forma progresiva a lo largo de la modernidad, como repite una y otra vez Mark Fisher en Realismo capitalista. Ese fue el ideal político liberal que acompañó a la extensión de la democracia: la enorme ampliación del campo de la acción política llevaba implícita su propia negación. Vale la pena tener eso presente cuando se recuerdan los miedos, a primera vista tan justificados, que suscitaba la introducción de la democracia entre los privilegiados del momento. No obstante, el ideal político marxista que surgió muy pronto para oponerse al liberalismo, con el programa expreso de rescatar a aquellas masas que acababan de nacer, tiene en común con este, a pesar de todo, la idea de que el proceso es inevitable y que la clave del mismo es la economía, y no las acciones y las virtudes de las personas.

Y sin embargo la inmunización no consiste únicamente en la exclusión, o en la disciplina. Es también la inoculación del otro como estrategia de resistencia frente a él. Hasta los virólogos estarán de acuerdo en eso. Basta con leer No logo, de Naomi Klein, para comprobar hasta qué punto la identidad del individuo inmunizado y disciplinado mainstream se construye a partir de inoculaciones de elementos culturales de las masas excluidas, en un sentido no tan distinto al que vale para cualquier vacuna. Y podría ser muy bien que, frente a los grandes e inevitables procesos que preveía la Ilustración, el virus nos estuviera inoculando su propia gratuidad. De hecho, ya hemos comenzado a utilizarla contra él.

La disciplina consiste en un proceso de reforma que excluye parte de la persona sobre la que se aplica para incluir otra parte. Ese proceso se lleva a cabo siempre por referencia a un modelo humano ideal. Lo que ocurre es que justamente ahora que el virus parece empujarnos al cabo de la calle de la disciplina, cuando el control llega hasta el límite mismo de nuestro cuerpo y se apropia de cada uno de nuestros gestos, ya no queda nada de aquellos modelos ideales. El homo comunistus murió, como nos han dicho ya muchas veces, en 1989; el homo economicus, por lo menos en cuanto a la racionalidad que supuestamente le definía, en 2008. Alguien podría pensar que el sentido de la disciplina cambia sutilmente cuando al final de los finales te deja solo contigo mismo (y con tu vecino, no lo olvidemos), sin ningún modelo ideal de ser humano que nos sirva de modelo. Y la situación se vuelve, por así decirlo, un tanto equívoca cuando nos entregamos al vicio privado a regañadientes y en nombre de una virtud pública. Por de pronto, el virus ha hecho callar como nadie desde hacía mucho tiempo a la economía, y con ella a todas las lógicas irresistibles que hasta hace poco nos esforzábamos por descifrar en las fórmulas mágicas de los economistas.

Cuando finalmente salimos a la calle después de nuestro confinamiento, lo hicimos por una decisión política y ética. Eso fue nuevo. No creo que ninguno tuviera la sensación de estar ahí fuera por alguna razón de ese tipo hasta ahora. Por lo demás, lo hicimos como el ejército de un Estado (se han vuelto a ver por la tele en España a militares cargados de medallas hablando del lunes perpetuo que es la guerra) o como individuos empoderados ante ese mismo Estado. Sometidos o empoderados: esa es también la alternativa que ve Franco «Bifo» Berardi al final de su reflexión personal sobre la epidemia. Desde el punto de vista del retorno de la política como diagnóstico –aunque tal vez no desde otros puntos de vista–, da un poco igual cuál de las dos sea. Y en todo caso parece vana la pretensión de ver, en esa salida histórica del confinamiento, el retorno del comunismo o el triunfo del liberalismo, como han debatido Žižek y (nuevamente) Han desde diversos foros. Lo nuevo volvió a ser en este caso, justamente, que lo hicimos sin relato. (Es curioso que esta palabra se haya vuelto omnipresente desde 2008; sin duda no es porque antes no lo hubiera y la gente fuera, como suponía la versión oficial, más racional de lo que pueda serlo ahora, sino porque aquel relato estaba tan arraigado en nuestra forma de entender las cosas que ni siquiera podíamos verlo.) Al final, resulta que todos esos relatos fuertes de la Ilustración solo eran inevitables mientras nosotros quisiéramos.

En una viñeta cómica que me reenviaron se veía a la peste negra, con su largo pico y su capa oscura, sentada a la barra de un bar con la gripe española y el virus de la covid-19, los dos últimos con su simpática forma medio alienígena de bolita de colores con pinchos. Nuestro virus les estaba explicando a sus egregios antepasados algo del siguiente estilo: verás, es que para mí lo de matar, en sí, es algo secundario. Lo que me motiva es más bien movilizar.

–––––––

Ramón Vilà Vernis es escritor, traductor de varias lenguas y editor.

Al poco de poner el pie por primera vez en Buenos Aires, pasó por delante de mí un autobús (esto es, un colectivo) que llevaba escrita en el costado una frase larga y espesa y que resultaba vagamente redundante. La leí una vez. No la entendí. La volví a leer, antes de que se me escapara. Tampoco. La cosa era...

Autor >

Ramón Vilà Vernis

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí