REFUGIO

Una novela con respuestas

'Existiríamos el mar' de Belén Gopegui, sostiene que que es posible vivir con unas reglas que pongan la vida humana –y no el trabajo– en el centro de todo

Rubén A. Arribas 22/01/2022

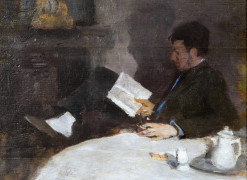

La escritora Belén Gopegui. / Unai Arnaz Imaz

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Cambiar el mundo empieza por cambiar los imaginarios. Así podría resumirse la divisa política de Belén Gopegui, cuya literatura trabaja allí donde otras renuncian a hacerlo por decisión estética, falta de rentabilidad económica, pereza intelectual o, simplemente, por no meterse en problemas. “La profesión que he elegido es escribir para cuestionar lo que hay”, afirmó en la presentación de Existiríamos el mar en la Feria del Libro de Madrid de 2021, y a eso ha dedicado más de una decena de novelas desde 1993. A efectos de esta última, ese lo que hay aparece al poco de empezar el libro: “El mundo de las historias que se cuentan no coincide con el mundo de las historias que suceden”.

De ahí que Gopegui insistiera aquella tarde de septiembre en la necesidad de ampliar el espectro de lo literario. El mundo de la ficción –en particular, la comercial y la llamada alta literatura– nos está contando solo una pequeña parte de lo real. Para Gopegui, hacen falta muchas más historias laborales, esto es, que nos hablen de personas a quienes el trabajo les roba la vida a borbotones, que padecen una enfermedad que les dificulta acceder al empleo o que entienden el sindicalismo como un bien colectivo. En lo que se elige contar y se elige callar, como suele decirse, está la literatura.

Esa elección temática implica que Gopegui se sitúa fuera del “mundo de las historias que se cuentan”. Esa toma de posición es una manera de subrayar que hay mucha vida narrativa más allá de la sobreabundancia de psicópatas, violadores, asesinos, neuróticos –letraheridos o no–, etcétera, que dominan actualmente el mundo ficcional. Así, frente al canto incesante en favor del lado oscuro de la humanidad, Gopegui ha elegido escribir sobre personajes que no resuelven su malestar haciendo daño al prójimo, sino que son buena gente y prefieren el compañerismo, la honestidad, la empatía o el sentido del humor. Ha decidido escribir, por tanto, sobre personajes que considera en peligro de extinción.

Gopegui ha elegido escribir sobre personajes que no resuelven su malestar haciendo daño al prójimo, sino que son buena gente y prefieren el compañerismo

El problema con los imaginarios colectivos, explicó el día de la presentación, es que originan causalidad, desde la más oscura a la más brillante. De manera aislada, el efecto de una narración suele ser inapreciable; sin embargo, si le aplicamos la lupa de aumento de la economía a gran escala, podemos convertir la narración en omnipresente y moldear la percepción del entorno y la imaginación ajena. A modo de ejemplo, Gopegui se preguntó en voz alta qué sucedería si cambiásemos las miles de películas, series y novelas que se ocupan de psicópatas y criminales por otras miles protagonizadas por inspectoras e inspectores de trabajo que hacen bien su tarea.

A la luz de lo que leemos en Existiríamos el mar, podríamos contestar que tal vez entonces seríamos capaces de imaginar un mundo laboral más humano, y menos parecido a la actual macrogranja de explotación intensiva en la que trabajamos la mayoría. En fin, a lo mejor hasta lográbamos imaginar un entorno capaz de minimizar el desempleo, la precariedad o el número de accidentes y de enfermedades derivadas del trabajo, y eso por no hablar de diseñar empleos adaptables a las enfermedades mentales, limitaciones físicas o necesidades de conciliación familiar. El colmo de la imaginación, claro, sería imaginar jubilaciones razonables para la clase obrera.

En ese sentido, Existiríamos el mar regresa a uno de los grandes temas de El padre de Blancanieves (2007), aquella novela que anticipó de algún modo el 15-M y cuyos personajes dedicaban mucho tiempo a reflexionar en qué trabajaban, para quién, por qué y a cambio de qué estaban dando lo mejor de su talento. Un mensaje ese que Gopegui retomó en esta entrevista con CTXT, donde insistió en la importancia de “entregar la energía y la fuerza a quienes harán con ella algo que podamos respetar, y no la extracción ventajista que [se] lleva a cabo hoy”. Evidentemente, tal como está organizada la sociedad hoy, eso es complicado hacerlo. En cualquier caso, como sugiere Gopegui en otro momento de la charla, “todo esto parece lejano, pero podría ser un modo persistente de organizar la lucha y las reivindicaciones”.

Una historia no demasiado hiriente

Además de hablar largo y tendido sobre el mundo laboral, Existiríamos el mar plantea varias reflexiones sobre el arte de contar historias. Por ejemplo, da noticia del desplazamiento semántico que está sufriendo el adjetivo emocionante, que ya solo parece remitir a narraciones centradas en cataclismos, yoes disfuncionales o acciones que dañan al prójimo. Es como si el espíritu cínico-nihilista de la época le hubiera amputado a esa palabra la capacidad de referirse a historias esperanzadoras. Para Gopegui, el efecto es tan intenso que, en una entrevista para Píkara Magazine, afirmó que deberíamos empezar “a hablar de un idealismo del mal, si entendemos por idealismo una visión que no se atiene a la realidad”.

A su entender, el problema no es tanto si las narraciones “ponen el foco solo en lo malvado, lo incontrolable, lo envidioso o lo estúpido que no dice su nombre”, sino que muchas personas no se cuestionan que esas visiones narrativas son “irreales o idealizadas”. Al contrario, parecen aceptarlas de manera acrítica y casi religiosa, y terminan confundiendo la ficción con la realidad, y hasta creyendo que los seres humanos somos así. Es más: colocan el origen del mal en “un supuesto homúnculo malvado que estaría al mando no solo de nuestras pasiones, sino también de nuestra razón, como si, además, ambas no estuvieran interconectadas”. Por tanto, esas personas terminan explicando el mal con un simplista el ser humano es así, una conclusión que omite que también existen razones concretas o relacionadas con el modo de organización social.

Resulta fácil entender entonces por qué Existiríamos el mar pone el acento en narrar las vidas de personas que lidian a diario con la hostilidad del mundo laboral y la obsolescencia programada de sus cuerpos, pero que no por ello se lían a matar, violar, drogarse, humillar o hacer de su malestar psíquico una seña de identidad. Lo que le parece emocionante a la voz que narra esta novela es que haya personas que apuesten por la amistad y por tejer redes solidarias y de beneficio mutuo como una manera de protegerse ante la hostilidad del mundo. Por eso, insiste: “...importa conocer los días comunes de una historia no demasiado hiriente”.

Otra manera de ver las cosas

Buena parte de las preguntas que plantea Existiríamos el mar pueden reducirse a una sola: puesto que el modelo laboral nos pone tantas trabas para sentirnos útiles y llevar una vida buena, “¿es posible vivir con otras reglas?”. A diferencia de quienes sostienen que lo literario termina en formular las preguntas adecuadas, Gopegui asume que quien lanza la piedra no debe esconder la mano, sino argumentar una concepción del mundo y estimular el debate de ideas. La literatura se convierte así en un laboratorio donde problematizar conflictos sociales que conciernen al bienestar de la comunidad y donde ensayar cómo enfrentarse a la imaginación dominante.

Leída desde esa perspectiva, la novela sostiene que sí, que es posible vivir con unas reglas que pongan la vida humana –y no el trabajo– en el centro de todo. Para ello demanda establecer prioridades y límites, y fijar unos pocos principios irrenunciables; por ejemplo, el de comprometernos a que el bienestar propio no se sostenga sobre el daño ajeno, o el de organizarnos socialmente de tal modo que haya mecanismos estatales que contemplen que “nadie está a salvo de un desfallecimiento”. La biología es caprichosa y hoy una persona puede estar trabajando y mañana recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple, tener un accidente de coche o atravesar una depresión profunda. La frontera entre la salud y la enfermedad es mucho más delgada de lo que parece.

Lo que le parece emocionante a la voz que narra esta novela es que haya personas que apuesten por tejer redes solidarias para protegerse ante la hostilidad del mundo

A su vez, la novela nos invita a renegociar que el trabajo nos confiera casi en exclusiva la identidad como personas. Si a los rentistas no les pasa, nos dice, ¿por qué sí a quienes pierden el empleo o tienen uno precario? También defiende el sindicalismo como una manera de llevar la política al trabajo y de continuar luchando para lograr condiciones laborales justas.

Además, reclama romper con el exacerbamiento del yo que caracteriza a la cultura actual. Estos personajes eligen la colaboración y la interdependencia frente al mandato de ser competitivos, productivos y poner su yo por encima de todo lo demás; encuentran una ganancia mayor en aprender a ser también las personas que tienen cerca, y no solo ellas y ellos mismos (como exige cierto mandato social). Son personajes que cultivan la empatía, pero de la buena.

La trampa de la intensidad

Parte del encanto gopeguiano descansa en el sentimiento ambivalente que desprende su literatura. Por un lado, es una autora convencida del poder que significa narrar, nombrar; por otro, desconfía de los procedimientos narrativos al uso. Como subrayó en la entrevista para CTXT, algo que se propone es desligar “la innovación formal” de los meros artificios retóricos cuya única función sea llamar “la atención sobre sí mismos”. Ella prefiere centrarse en construir dispositivos narrativos que discutan “la idea persistente y confusa de que la forma puede transitar de un modo etéreo y separado de la materia que narra”.

Eso se sustancia de múltiples maneras en la novela. Por ejemplo, la acción discurre alrededor de un piso compartido, cuya función es evitar que la narración se centre en el yo. También se nos informa de que los personajes ingresan unos 20.000 € brutos anuales y de cuál es su situación patrimonial, dos datos narrativos relevantes si queremos comprender cómo perciben la realidad (y más influyentes que saber si visten gabardina, fuman tabaco rubio o les gusta el cine francés). De hecho, estos personajes consideran que a partir de unos 40.000 € brutos y algo de patrimonio heredado se empieza a mezclar ficción y realidad, pues “la realidad no te ofrece resistencia” y entonces “te crees que la eliges”.

Asimismo, la voz que narra la historia da cuenta de su sesgo para que sepamos quién nos habla y en nombre de qué. Si bien esa voz deja pistas por toda la novela, quizá el momento culminante se produce hacia el final, cuando asistimos a una conversación casi de taller literario entre la voz y la intensidad. ¿El tema a debatir? Cuál de las dos debe administrar la historia que estamos leyendo y por qué. En ese diálogo, la voz reconoce que hay virtud literaria en la intensidad, pero le reclama que también esté presente en las historias comunes y que sea capaz de habilitar otros caminos a la narración, y no quedarse siempre asociada al desastre, a lo que deshumaniza, a lo apocalíptico. No pasa nada, viene a decirnos, por escribir o emocionarse con una novela esperanzadora.

Ahora bien, la voz no alude a la esperanza como embellecimiento o idealización de la realidad –al estilo de la autoayuda, para entendernos–, sino que aboga por narraciones que sean a la vez canto y consuelo ante las adversidades de la vida. Lo deseable sería, nos dice la voz, que la intensidad sirva para dejar en la historia “algo ni turbio ni sublime, sino calladamente exacto, inestable y sin embargo no exento de la fuerza de una llama que tiembla pero puede quemar una desdicha”. De eso se trata: de la calidez de ese fogonazo lírico, tan preciso como inusual en una voz sobria en su lenguaje, pero capaz de hacerlo arder con fuerza cuando lo estima oportuno.

Esto último nos lleva al otro asunto fundamental de la novela: su humanidad. Al margen de la lectura política a la que siempre predisponen los libros de Gopegui, quizá lo más emocionante de Existiríamos el mar (Random House, 2021) sea su voluntad explícita de ser temblorosa llama y refugio ante la desdicha para quienes, como el personaje de Jara, tienen miedo a disgregarse y dejar de existir debido a que están en el desempleo, o porque, como Len, no se identifican con los fines de su empresa. La novela busca también ser compañía para quienes, como Camelia y Ramiro, presas del agotamiento y lo solitario de su tarea, dudan si continuar con su tarea como sindicalistas fuera del horario del trabajo.

A propósito de estos últimos, y en general de todas las personas que trabajan en favor del bien común, la voz que narra subraya que escribir ficción es importante y poderoso, pero que no pasa de ser una “mínima resistencia” en comparación con la aportación diaria de esas personas. De ahí que la novela admita ser leída como canto y consuelo para todas ellas. También como una narración, que, sin ser ni turbia ni sublime, “sin transitar entre los límites de insoportable y de lo extraordinario”, desde su callada exactitud, aspira a trasladarles una dosis de esperanza; la de que sigue mereciendo la pena construir sentido.

Cambiar el mundo empieza por cambiar los imaginarios. Así podría resumirse la divisa política de Belén Gopegui, cuya literatura trabaja allí donde otras renuncian a hacerlo por decisión estética, falta de rentabilidad económica, pereza intelectual o, simplemente, por no meterse en problemas. “La...

Autor >

Rubén A. Arribas

@estoyquetrino.bsky.social

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí