NIÑERING

El amanecer navegando entre delfines

Neil decidió apearse del camino sin avisar a nadie pasado el último Año Nuevo. Más de una vez me había contado que jamás pensaba en la pensión de jubilación, porque no tenía intención de llegar a viejo

Adriana T. 7/01/2022

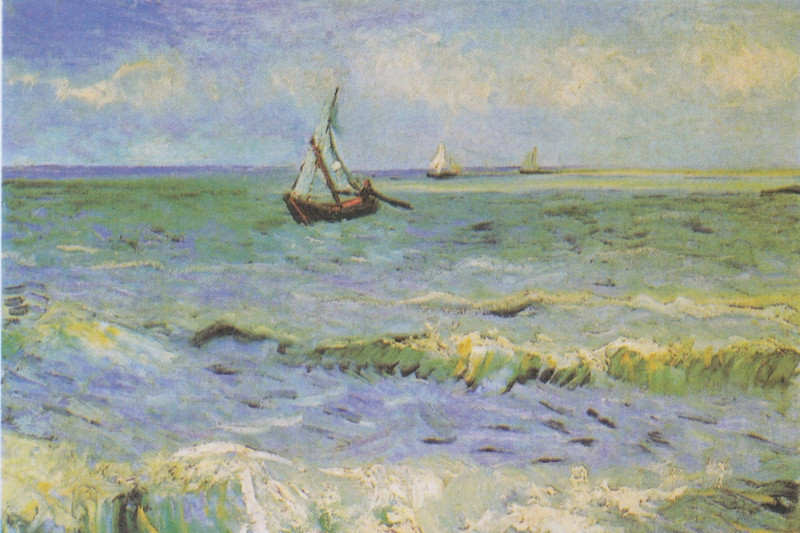

Paisaje marino cerca de Les saintes maries de la Mer (1888)

Vincent van GoghEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Conocí a Neil una helada primavera de hace algunos años, estando yo aún recién llegada a Holanda. Neil era un señor inglés de unos ¿42, 43? –¡nunca lo supe bien!–, profusamente barbudo, con el pelo enmarañado y unos fieros ojos azules que destacan en una cara prematuramente agrietada y quemada por el sol. Se movía con sorprendente vigor y agilidad para sus casi dos metros. Un día se levantó con tanto ímpetu de su silla que le dio un cabezazo a una lámpara colgante de cristal y la destrozó. Él no se hizo ni un rasguño, sólo le dio un ataque de risa.

La primera vez que hablamos, llamó al timbre de la casa en Venlo en la que yo vivía haciendo el aupairing. Estaba sola con los niños. Lo tomé por un vecino. Abrí e inicié la protocolaria disculpa de rigor:

– Hi, I'm sorry, but I don't speak Dutch.

Y con una voz profunda y aguardentosa me respondió sin esconder su risa:

– Don't worry, me neither.

Resultó que Neil era el padrino de uno de los críos que yo cuidaba, y venía a pasar unos días con nosotros. Había espacio de sobra para invitados en el enorme chalet. Neil necesitaba un techo periódicamente para, en sus propias palabras, tener un lugar donde afeitarse y raparse el pelo, con una ducha real, y también comer comida cocinada de verdad y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque era marinero. Durante buena parte del año, Neil vivía en su propio velero y se pasaba el tiempo yendo de acá para allá. Había vivido, hecho amigos y trabajado en multitud de países, perdí la cuenta. No parecía existir nada que pudiera asustarle. Ni los animales venenosos de Australia, ni ser un inmigrante ilegal en Nueva Zelanda, ni alcanzar el norte de Suecia en coche por hacerle no sé qué favor a un amigo, ni trabajar duro como albañil y jardinero para los suizos. Su acento era ininteligible, una mezcla de todos los lugares en los que había pasado un tiempo. Le vi chapurrear alemán, holandés, danés, y a veces me tomaba el pelo diciendo cosas aleatorias en español.

No creo haber conocido a un ser humano igual. Se las arregló para hacer con su vida todo lo que le dio la gana, pese a no tener un puto duro. Su familia le dio de lado por su carácter rebelde y parecía incapaz de echar raíces en un lugar o tratar de buscar, al menos, una vida un poco más cómoda. Siguió visitándonos muy a menudo en la casa en la que yo vivía.

Se dejaba maquillar por las niñas como si de un muñeco se tratara, adoptando una pose de gran solemnidad y alabando lo bien que le habían escogido la sombra de ojos. Escuchaba siempre sin juzgar, supongo que estaba acostumbrado a ver y oír cosas rarísimas. Leía cuentos, recomendaba películas, cocinaba, limpiaba, hacía pequeñas reparaciones por toda la casa. Me enseñó un par de llaves de autodefensa personal y se dejó sacudir algún guantazo, aunque dado su tamaño, creo que le hice más risa que daño. Compartimos vinos y cenas. Me habló, sin darse nunca importancia, de lo extraño que es el cielo nocturno en el hemisferio sur, de circunnavegar el Ártico, de ballenas, de las islas Lofoten, de visitar Groenlandia, del trópico, de lo religiosos que son en las Feroe, de las auroras, de cómo evitar el mareo, de lo materialistas e insoportables que le parecían los suizos. Entonces yo aún no sabía cuánta razón tenía en esto último, como probablemente la tenía en casi todo lo que me contó.

Me ayudó en lo que pudo durante mi estancia allí. En su última visita nos despedimos con un abrazo y seguimos en contacto durante años. A veces pasaban meses sin saber nada de él. Imaginaba que estaría en el mar, viendo el amanecer entre delfines, comiendo conservas repugnantes, leyendo libros hechos polvo por la humedad, fumando sin descanso aquel tabaco de liar barato que le ponía la voz rasposa. Probablemente también, bebiendo más de la cuenta. Siempre acababa volviendo a escribir desde algún lugar absurdo y remoto.

Un día, leí en sus redes sociales que estaba teniendo problemas de salud y había tenido que vender el humilde barquito que tan feliz le hacía y que le servía de hogar, en el más amplio sentido de la palabra. Me temí lo peor, pero lo peor estaba aún por llegar. Neil decidió apearse del camino sin avisar a nadie pasado el último Año Nuevo. Lo encontró un amigo cuando ya era demasiado tarde. Más de una vez me había contado, sin que yo se lo preguntara, que él jamás pensaba en la pensión de jubilación, porque no tenía ninguna intención de llegar a viejo. Pero yo no me lo creí. Debí hacerlo: una persona que antepone ver el amanecer navegando entre delfines a llevar una vida cómoda y ordenada ha de ser tomada siempre en serio. No estoy segura de si le ha dado tiempo a llegar a los 50, nunca hablaba de sus cumpleaños.

El marinero fue para mí un amigo y, sobre todo, una inspiración. Le importó una mierda el dinero o las apariencias, le daba igual trabajar en lo que fuera. Era generoso con todo el mundo, hacía regalos o curraba gratis para los colegas. Descubrí palabrotas nuevas con él cuando hablaba del Brexit. Leía, escribía, era un conversador brillante, con gran sentido del humor. Le iba fatal con todas sus novias, pero nunca terminaba mal con ellas. Aprendió a navegar con sextante por puro capricho. Hizo lo que pudo para dejar el alcohol. Los críos le adoraban con una devoción que producía envidia, pero cuando dejé los Países Bajos, él me escribía para contarme que las últimas trastadas le estaban volviendo loco y que tenía que animarme y volver para meter en cintura a aquellas fieras.

Me duele de un modo terrible que una persona así ya no vuelva a ver amanecer. No sé qué le pasó por la cabeza en sus últimos momentos, pero estoy segura de que, por una única vez en su vida, no tuvo razón en nada.

Conocí a Neil una helada primavera de hace algunos años, estando yo aún recién llegada a Holanda. Neil era un señor inglés de unos ¿42, 43? –¡nunca lo supe bien!–, profusamente barbudo, con el pelo enmarañado y unos fieros ojos azules que destacan en una cara prematuramente agrietada y quemada por el sol. Se...

Autora >

Adriana T.

Treintañera exmigrante. Vengo aquí a hablar de lo mío. Autora de ‘Niñering’ (Escritos Contextatarios, 2022).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí