‘Voiceless’

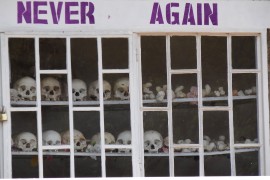

El genocidio de Burundi, 28 años de silencio a la sombra de Ruanda

Un documental realizado por dos españoles aspira a recordar la masacre desatada en 1993 contra la minoría tutsi, que sigue viviendo bajo la opresión

Carlos H. de Frutos 14/02/2022

Fotograma del documental Voiceless (2021).

Martín Soto y Victor G. VillaviejaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

“Mi nombre es Lievin Manisha, y me gustaría hablar sobre los derechos civiles como ciudadano burundés. No he oído que Burundi fuera mencionado como uno de los países con problemas de IDPs (Internally Displaced Person). Solo quiero recordar que hace 24 años que hay IDPs en Burundi, desde 1993. Yo estaba allí”.

Son las palabras con las que el refugiado de origen burundés residente en EE.UU. Lievin Manisha intervenía desde su posición de oyente en un encuentro en el Instituto Internacional de la Paz de Nueva York el 17 de julio de 2018. Un alegato que, ante el sonrojo de los ponentes de la cumbre, ponía de relevancia la incómoda realidad de un exterminio consentido, olvidado y silenciado sistemáticamente durante más de 25 años.

La de Manisha es tan solo una de los cientos de miles de vidas destrozadas por uno de los genocidios étnicos más sangrientos de la historia del continente africano

La de Manisha es tan solo una de los cientos de miles de vidas destrozadas por uno de los genocidios étnicos más sangrientos de la historia del continente africano. Una de las 400.000 historias de burundeses que, de la noche a la mañana, se vieron obligados a abandonar su país, su hogar, ante la cruenta persecución armada de los hutus, la etnia mayoritaria en el país. Voiceless, un documental independiente nacido de los viajes por el mundo de los codirectores Martín Soto y Victor G. Villavieja recupera ahora la historia ignorada de Burundi con la experiencia y la voz de este superviviente de la etnia tutsi como hilo conductor.

Burundi es un pequeño país ubicado en la región de los Grandes Lagos, en el África Oriental, limitado al oeste por la República Democrática del Congo, al este por Tanzania y al norte por Ruanda. Independizado de Bélgica en 1962, Burundi, uno de los países más pobres del mundo, se estableció como una monarquía que durante décadas trató de mantener un equilibrio de convivencia entre la etnia hutu –la mayoritaria con un 85% de la población del país– y la tutsi, la minoría que permanecería en el poder de manera sostenida hasta finales de siglo.

400.000 personas –todas ellas de la etnia tutsi– de los 6 millones de burundeses que en 1993 vivían en el país fueron asesinadas

En 1993, unas elecciones intencionalmente marcadas por la polarización étnica llevarían al poder a Melchior Ndadaye, primer presidente democrático de Burundi y el primero también de la etnia hutu. La victoria del partido vinculado a los hutus daría inicio a una escalada de violencia en el país, desatada a raíz del asesinato de Ndadaye, pocos días después de su proclamación. El magnicidio sirvió para que los hutus emprendieran una sangrienta persecución sin precedentes contra la minoría tutsi en todo el país, pero particularmente encarnizada en las zonas rurales.

400.000 personas –todas ellas de la etnia tutsi– de los 6 millones de burundeses que en 1993 vivían en el país fueron asesinadas a lo largo de los siguientes años. Una especie de “campo de pruebas” para el genocidio que tuvo lugar poco tiempo después en la vecina Ruanda, y que acabó con la vida de 800.000 personas en apenas cuatro meses. Un exterminio brutal de gran parte de la población tutsi en la región que, debido a una mayor mediatización, intereses geoestratégicos y atención por parte de organizaciones internaciones, eclipsó de manera determinante el genocidio de Burindi. Un silencio que llega hasta nuestros días.

“El silencio tiene una doble vertiente: los esfuerzos del partido en el poder y la complicidad de la comunidad internacional. No hay libertad de prensa en Burundi y la información que llega al exterior lo hace con cuentagotas. Nunca alcanza la agenda mediática occidental. Se queda por el camino”, comentan los codirectores del documental. “Este silencio, esta pasividad, se debe a que los organismos internacionales no encuentran motivos de peso, beneficios estratégicos, en que sea de otra manera. El gobierno de Burundi fue el primero en abandonar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Echaron a las ONGs del país. Se han ido cerrando cada vez más, evitando cualquier intervención exterior”, denuncian. Un repliegue que ha contado asimismo con la complicidad de varios países del Consejo de Seguridad de la ONU que, en 2017, vetaron la resolución que determinaba la intervención a través del envío de una división de Cascos Azules.

A día de hoy, sigue habiendo más de 400.000 refugiados burundeses por todo el mundo, la mayoría de ellos en países colindantes como Tanzania. Entre ellos, Lievin Manisha, protagonista de Voiceless, quien con 6 años presenció el asesinato de su familia y vecinos a manos de los hutus antes de dejar el país para salvar su vida. Tras seis meses de travesía, a los 12 años, Lievin logró llegar a Sudáfrica, desde donde posteriormente lograría viajar para asentarse en EE.UU. y hacer llegar su voz y su historia hasta la sede de la ONU en Nueva York.

Burundi continúa bajo un régimen de represión y persecución contra la minoría tutsi. Una situación que el propio Manisha define como “peor que la de 1993”

No fue hasta 2018 cuando Víctor G. Villavieja, codirector de Voiceless, conoció a Lievin durante sus estudios universitarios en Luisiana. De este encuentro surgiría la idea de arrojar luz sobre el genocidio de Burundi a través de un documental que recogiera el testimonio de periodistas, diplomáticos, exiliados, políticos y supervivientes como Lievin, en torno a cuya desgarradora historia se define el eje narrativo y emocional del documental. Un trabajo de casi cuatro años que ha llevado a sus dos jóvenes creadores a recorrer varios países en lo que definen como un “ensayo audiovisual sobre la condición humana” con el que aspiran a aportar una “herramienta para recordar lo que ocurrió, tanto para los propios burundeses como para el resto del mundo”.

En actualidad, Burundi continúa bajo un régimen de represión y persecución contra la minoría tutsi, cuyos derechos humanos son violados de manera sistemática, y en el que el discurso político sigue enquistado en torno a la división étnica, en un contexto en el que la oposición política real ha desaparecido y no existe la libertad de prensa. Una situación que el propio Manisha define como “peor que la de 1993”, cuando los que ocupan hoy el poder cometieron el genocidio.

“Hoy, tenemos dos genocidios diferentes al mismo tiempo: uno físico y otro psicológico contra los tutsis. El gobierno del CNDD ha sido capaz de infligir un miedo máximo en los tutsis y especialmente en aquellos que ya sufrieron el genocidio del 93”, afirma un superviviente. “Los supervivientes del genocidio han estado muriendo debido al trauma causado por el gobierno del miedo, la opresión y la falta de justicia y eso es lo que yo llamo el genocidio psicológico.”

“Por otro lado, el CNDD nunca dejó de secuestrar, cazar y eliminar sistemáticamente a los supervivientes del genocidio y los tutsis en general. El gobierno actual los está expulsando sistemáticamente de sus tierras y propiedades. Los tutsis son discriminados en los trabajos y en otros ámbitos de la vida, a menos que se sometan a la ideología del CNDD, que consiste en hacerles entender que no son burundeses y que no tienen derecho a exigir sus derechos”, sentencia.

---------------------

Voiceless cuenta con el apoyo de la Dirección General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Mi nombre es Lievin Manisha, y me gustaría hablar sobre los derechos civiles como ciudadano burundés. No he oído que Burundi fuera mencionado como uno de los países con problemas de IDPs (Internally Displaced Person). Solo quiero recordar que hace 24 años que hay IDPs en Burundi, desde 1993. Yo estaba allí”.

...Autor >

Carlos H. de Frutos

Es periodista.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí