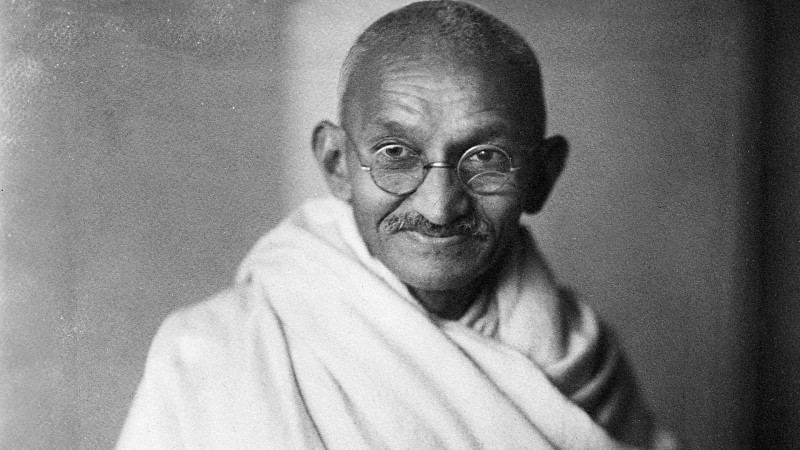

Mahatma Gandhi en una imagen de 1931.

RTVEEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Con la autorización del autor, ofrecemos a continuación un extracto del capítulo 6 de La figura del mundo (Random House), libro en el que Juan Villoro evoca la figura de su padre, el filósofo mexicano de origen español Luis Villoro (Barcelona, 1922 - Ciudad de México, 2014). El capítulo en cuestión aborda el pensamiento y las posiciones políticas de Luis Villoro, que en unas circunstancias como las presentes, al menos por lo que toca a España, cobran un interés y un aliciente muy particulares. En el pasaje extractado, cuya construcción narrativa admite, casi solicita una lectura autónoma, Villoro trae a colación las diferencias que, sobre todo en los últimos años de su vida –en que se comprometió intensamente con la causa zapatista–, su padre establecía entre sociedad y comunidad, entre democracia representativa y democracia directa o “radical”, entre el sentido de la utopía y el de la posibilidad. Particular incentivo tienen sus consideraciones sobre “la haraganería del pensamiento” y su llamamiento a “recuperar la comunidad perdida pero superándola, levantándola al nivel del pensamiento liberal moderno”.

La figura del mundo constituye un riguroso, conmovedor y a ratos desopilante ejercicio de filiación, de construcción crítica pero comprensiva y cariñosa de la figura paterna, que en este caso era la de un intelectual poco predispuesto a las obligaciones de la vida familiar y aún menos atento a sus complejidades afectivas. Ignacio Echevarría

Cuando agonizaba el siglo XX, mi padre convocó a sus hijos a una comida de fin de año en un restaurante de la colonia Condesa. Mis hermanos viven fuera de la ciudad de México, de modo que la reunión se revestía de un aire de singularidad. En algún momento de la sobremesa, la conversación languideció, como ocurre cuando las cosas urgentes ya se han dicho y escasean las anécdotas de la vida en común.

Para aliviar el silencio, propuse un juego. Siguiendo el ejemplo de la revista Time, debíamos escoger al hombre o la mujer del siglo.

Fiel a su hábito de interrogar antes de responder, usando cuidadas conjugaciones, el filósofo dijo:

—¿Por qué habríamos de escoger a una persona?

—Imagina que integramos la redacción de un periódico y debemos decidir quién fue la figura más influyente del siglo XX —opiné con entusiasmo publicitario.

—¿Y qué clase de periódico es ése? —preguntó mi padre con desconfianza.

—No sé, uno hecho por nosotros.

—¿Y por qué habríamos de fundar nosotros un periódico?

—¡Porque ya no tenemos de qué hablar! —comenté con desesperación.

Esto lo hizo reír y aceptó el juego.

La primera candidatura vino de mi hermano Miguel. Doctor en Física, eligió al científico por antonomasia que quiso hallar las llaves del universo: Albert Einstein. Sabiendo que tenía pocas posibilidades de triunfar, yo elegí a un héroe de la contracultura, capaz de cambiar la vida con la música y de calcular cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall: John Lennon. No recuerdo otras propuestas, pero sí el silencio de mi padre. Para animarlo a participar, recitamos nombres de filósofos, hasta que habló con el hartazgo de un papá que en una fiesta infantil es acosado por las caricias pegajosas de sus niños:

—¡Claro que no! Ningún filósofo ha sido tan importante —hizo una pausa para que aquilatáramos el peso de sus palabras, y añadió—: En el siglo XX nadie ha sido tan significativo como Gandhi.

La discusión sobre los méritos de los distintos candidatos subió de tono. La causa de ello fue mi padre. No hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. Lo segundo más serio es un filósofo jugando. Mi padre siguió argumentando con tal enjundia que sentimos que, si no le dábamos la razón, se avergonzaría de nosotros.

—¿Saben ustedes lo que significa dar ejemplo? —nos preguntó.

Un silencio reverencial siguió a sus palabras.

—No estamos juzgando un concepto ni una idea —añadió—, estamos evaluando el peso de una vida. Entender el mundo es más sencillo que cambiar el mundo.

Una vez más comprobamos que ninguno de nosotros podría modificar su parecer. No era un hombre colérico, pero sucumbía con frecuencia a arrebatos de desesperación. En especial, lo alteraban las pequeñeces, las cosas sin mucha importancia. Padecía el dolor, la enfermedad y las pérdidas con estoicismo, pero se irritaba ante las llaves extraviadas, los trámites imprevistos, la música ambiental en un consultorio, los meseros que trataban de llevarse su plato en cuanto dejaba de mover los cubiertos. Sus hijos pertenecíamos a la zona de las molestias menores que sobrellevaba al convertir nuestra presencia en un motivo de interés. Nunca fuimos un tema suficientemente profundo para él, pero podíamos llevarlo a otros temas. En ese sentido, su afecto tenía una condición expositiva.

La mención de Gandhi hizo que recordara dos categorías esenciales de la sociología alemana: Gesellschaft y Gemeinschaft, sociedad y comunidad. Ante las migajas que habían quedado en la mesa, explicó que la sociedad es el conjunto de normas que permiten la vida en común; cada individuo desarrolla su vida en el marco de esas reglas, con mayor o menor fortuna. En cambio, la comunidad depende de valores compartidos que afectan del mismo modo al colectivo entero.

Traté de resumir lo que decía en una frase:

—En la sociedad debes resolver tus problemas sin violar las disposiciones establecidas para todos; en la comunidad, tus problemas son de todos.

Su respuesta, naturalmente, fue otra pregunta:

—¿A qué clases de problemas te refieres?

Nos enfrascamos en una discusión en la que volvió a aparecer John Lennon, que en una canción definió la fugitiva sustancia del presente: “La vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas”. En gran parte, los problemas derivan de no percibir el Aquí y el Ahora. Borges señaló hacia el final de su vida que, en caso de volver a vivir, desearía tener más problemas reales y menos problemas imaginarios. Estar genuinamente en el mundo implica superar obstáculos; en cambio, inventarse obstáculos resulta innecesario.

Mi padre había vivido para alejarse progresivamente de los predicamentos individuales y trataba de entenderse en el Otro (lo cual no necesariamente aludía a personas concretas, sino a la entusiasta idea que tenía de la alteridad). Le interesó definir a qué clase de problemas me refería yo.

John Lennon se había acostado durante días en una cama con su esposa Yoko para protestar contra la guerra. Mi padre desconfiaba de ese gesto, que funcionaba como símbolo, pero servía más para prestarle atención al ex-Beatle que para cambiar el mundo. Si mi padre hubiera conocido la palabra performance, la habría usado en este contexto.

—El problema no es el yo, sino el nosotros.

A continuación, habló de las comunidades indígenas que había visitado en Chiapas. La democracia representativa dota de poder a los votantes durante el domingo de elección, pero la voluntad popular caduca el lunes. Sólo las formas de democracia directa garantizan que se gobierne con vigilancia de los electores, atendiendo a la máxima zapatista de “mandar obedeciendo”.

Las formas de democracia directa garantizan que se gobierne con vigilancia de los electores

—Ya sé que me van a acusar de utópico —nos dijo.

Nadie pensaba decirle eso, pero se lo habían dicho tantas veces que asumía la queja como un efecto secundario de sus ideas.

Tenía plena razón al suponer que sus propuestas serían consideradas fantasiosas. Cuando analizaban su pensamiento político, sus adversarios solían asumir dos posturas. En el mejor de los casos, lo tildaban de romántico; en el peor, de ingenuo. El pragmatismo de los opinionistas contemporáneos los lleva a descartar por principio cualquier idea que aluda a un entorno que aún no existe. Quien propone bondades todavía indemostrables es visto como alguien que desconoce las procelosas aguas de la realidad y no quiere ensuciarse en ellas. En consecuencia, sus ideas no son entendidas como un proyecto, sino como una simple evasión.

Este malentendido acompañó a mi padre incluso en los homenajes que siguieron a su muerte, en 2014. Su pensamiento filosófico fue valorado con admiración, pero, al abordar su postura política, el veredicto fue distinto. En un panel celebrado en El Colegio Nacional, un articulista de Reforma, un experto en procesos electorales y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas llegaron a un juicio unánime: Luis Villoro había hecho un preciso e irrefutable diagnóstico de los problemas de México, pero había buscado soluciones ilusorias. El coordinador de la mesa era el constitucionalista Diego Valadés, quien tuvo el tino de recordar lo que el homenajeado había dicho desde 1977, durante las discusiones sobre la Reforma Política organizadas por Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, y precisó lo que mi padre había dicho sobre la financiación de los partidos y las reglas clientelistas que impedían la participación de candidatos ciudadanos en la partidocracia mexicana. La información sorprendió a los otros panelistas, que en sus columnas de prensa argumentaban lo mismo con casi cuarenta años de retraso. Sin embargo, eso no sirvió para que se convencieran de que todo cambio requiere de cierta pulsión utópica.

Vistos en detalle, los argumentos esgrimidos por mi padre no participaban de las ensoñaciones de un inventor de esperanzas como Charles Fourier, capaz de imaginar un porvenir donde el mar tendría sabor a limonada. No proponía algo rigurosamente irreal, sino una alternativa todavía futura, pero basada en hechos concretos: otra realidad antes de tiempo.

No proponía algo rigurosamente irreal, sino una alternativa todavía futura, pero basada en hechos concretos: otra realidad antes de tiempo

La cercanía con el zapatismo provocó que algunas de sus ideas fueran vistas más como actos de simpatía hacia la causa de los que menos tienen que como una propuesta teórica para cambiar la sociedad en su conjunto. El subcomandante Marcos-Galeano se ha referido con acierto a la “haraganería del pensamiento” que lleva a reiterar caminos intelectuales ya recorridos y a desconfiar de las novedades. Así se abdica del atrevimiento, recurso esencial para la reflexión. La “imaginación sociológica”, como la llamó C. Wright Mills, debe redescubrir lo real, pero también anticipar procesos por venir. De Platón a Giorgio Agamben, pasando por Rousseau y Simone Weil, ésa ha sido la tarea de la filosofía, que los pragmáticos del presente descartan como ilusa. En su libro De la libertad a la comunidad, publicado en 2001, mi padre escribe:

“Parece necesario pensar en un nuevo proyecto de nación. Se habla mucho de ‘reforma del Estado’, de ‘tránsito a la democracia’. Ambas frases mencionan necesidades reales. Pero no bastan. Me parece que detrás de ellas se oculta un problema más profundo: la crisis del Estado liberal. Para empezar a resolverla, la vía no es volver a concepciones políticas rebasadas, renovar ideologías estatistas o populistas, ni menos aún buscar en el reino de la utopía ciudades perfectas que producen lo contrario a lo esperado. La vía está, tal vez, en recuperar la comunidad perdida pero superándola, levantándola al nivel del pensamiento liberal moderno”.

Y en La alternativa, libro póstumo cuyo apéndice recoge su correspondencia con el subcomandante Marcos, agrega:

“La democracia es el poder permanente del pueblo. Y el pueblo no es el representado, está conformado por los hombres y mujeres en los lugares concretos donde viven y trabajan. Porque frente a la democracia representativa podríamos hablar de otra forma de democracia que hemos denominado republicana o aun ‘radical’. Una democracia radical no niega la representación ni rechaza los partidos, pero los sujeta al control de la sociedad. Difusión del poder a los ámbitos donde vive el pueblo, las comunidades, las regiones, los municipios. Sería posible entonces un control permanente de los representantes por los representados, con rendición de cuentas por su labor; con la facultad de destituir a los mandatarios que no cumplieran”.

En 2014, al leer el manuscrito de La alternativa para llevarlo al Fondo de Cultura Económica, no me sorprendió encontrar, una y otra vez, menciones a Gandhi. En esta reflexión casi testamentaria mi padre deseaba asociar el quehacer político con la ética.

Recordé entonces aquella comida de casi quince años atrás en la que evaluamos a la figura más importante del siglo xx. La dilatada sobremesa desembocó en una discusión en la que el filósofo de la familia terminó opinando con vehemencia. El tema le interesó de un modo que resultó preocupante, pues reveló la falta de pasión con que respaldábamos a nuestros propios candidatos.

Yo había propuesto hablar de eso por simple diversión y de pronto nos vimos envueltos en una polémica para la que no estábamos preparados:

—Ustedes me van a perdonar —mi padre usó la frase con la que preparaba a los demás para contradecirlos—, pero todo conocimiento es frívolo comparado con una conducta íntegra.

Recordé algo que me había dicho en la infancia acerca de George Washington. Rara vez mi padre trató de contagiarme sus preferencias; deseaba que yo decidiera las mías, pasándolas por el tamiz de la razón. Su idea de la pedagogía lo llevaba a respetar el libre albedrío de un modo irrestricto, algo incómodo para un niño que desconocía cómo usarlo.

Él admiraba a Washington, no tanto por haber contribuido a la independencia de Estados Unidos, sino porque jamás había dicho una mentira. “¿Ni de niño?”, le preguntaba yo. “¡Jamás!”, respondía él. Había contado esa anécdota al untarle mermelada de naranja a un pan, mientras manejaba su Opel o al hacer cola para el cine. Siempre abordaba el asunto con una pregunta retórica: “¿Sabes quién fue Washington?”. Yo contestaba con afirmativo temor (sospechaba que la palabra “Washington” era una indirecta para aludir a mis mentiras). La educación suele tener resultados paradójicos y acaso ese ejemplo admonitorio sirvió para que yo me interesara en los cuestionables pero liberadores recursos de la ficción.

Muchos años después, en el crepúsculo del siglo XX, mi padre volvía a la carga con otro ejemplo:

—Gandhi derrumbó un imperio con un puñado de sal.

Se refería a la célebre caravana de trescientos kilómetros que duró veinticuatro días. Gandhi salió de su áshram en las afueras de Ahmedabad y caminó hasta la ciudad de Dandi para protestar por el impuesto a la sal. El gobierno británico juzgó que un movimiento que enarbolaba una causa tan precaria estaba condenado al fracaso. Pero el abogado a quien Rabindranath Tagore llamaría “Mahatma” (‘Alma Grande’) sabía que nada es tan urgente como lo más sencillo. ¿Puede ser frenada una revolución que proclama el derecho al aire, al agua o a la sal de la Tierra? Al llegar a la meta, Gandhi tomó un puñado de sal y dijo: “Así estoy sacudiendo los cimientos del imperio británico”.

Mi padre recordó la escena con tal entusiasmo que no advirtió que había tomado un cuchillo. No podía argumentar sin hacer ademanes y blandía el arma blanca ante nosotros.

—Gandhi era pacifista —dije.

—¡Por supuesto!

—¡Y tú tienes un cuchillo en la mano!

Miró con sorpresa ese objeto del mundo real, sonrió ante la comicidad del destino y posiblemente pensó en la azarosa rueda del cosmos, que transforma una cosa en otra; lo cierto es que hizo una pausa, cayó en un trance reflexivo y señaló el salero con la serenidad de quien llega a una conclusión satisfactoria:

—Gandhi, el hombre del siglo es Gandhi.

Con la autorización del autor, ofrecemos a continuación un extracto del capítulo 6 de La figura del mundo (Random House), libro en el que Juan Villoro evoca la figura de su padre, el filósofo mexicano de origen español Luis Villoro (Barcelona, 1922 - Ciudad de México, 2014). El capítulo en cuestión...

Autor >

Juan Villoro

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí