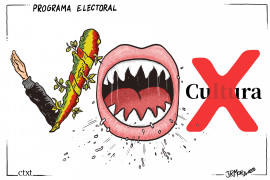

Recién censurado / J. R. Mora

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Con el ir y venir de las correcciones, la publicación de este texto se fue retrasando. Lo había empezado a escribir a las pocas semanas de que se formasen los nuevos consistorios de nuestro país el pasado junio, cuando la entrada de Vox en muchas corporaciones municipales se tradujo rápidamente en toda una ofensiva contra la cultura. En aquel verano, se sucedieron las cancelaciones de obras de teatro, proyecciones cinematográficas, conciertos y toda clase de eventos artísticos. También, los rifirrafes en los plenos y los tijeretazos a los programas de festejos, concejalía que, pensaba el PP, sería algo así como un premio de consolación para el partido de ultraderecha, sin darse cuenta de que esto era lo que Vox buscaba.

Con el paso de los meses, algunos de estos ataques tuvieron contestación, como la que recibieron de la alcaldesa de Gijón en el mes de octubre, carpetazo que resonó por toda España cuando los ultras quisieron meter mano al FICX. El resultado fue la ruptura del pacto de gobierno en el ayuntamiento.

Con todo, no debe uno subestimar los desvelos de la ultraderecha ni su habilidad reiterativa, esto es, su capacidad inagotable de dar el coñazo con lo mismo y con las mismas estrategias. Vox arremete de nuevo y hace unas semanas hizo caer el festival Periferias, que durante veintitrés años se venía celebrando en Huesca. Las estrategias son las mismas –cancelación y cierre, borrón y cuenta nueva– porque su maquinaria retórica no ha cambiado. Como desmenuzaba con detalle un artículo de Mariano Martín Zamorano, el espacio de la cultura le sirve a Vox para ahondar en la división élite vs. pueblo que el partido necesita para postularse como salvador de la patria verdadera. Y al ser este el escenario donde mejor puede representar el psicodrama de los buenos españoles, lo continúa atacando.

El panorama es de hecho más complejo y hay que sumarle nuevos ejemplos de pistolerismo político que nos vienen de otros partidos, como la reciente decisión por parte del ejecutivo de Ayuso de retirarle al Ateneo de Madrid su subvención anual –retirada a la que, sin embargo, Rocío Monasterio ha salido al paso en la Asamblea de la Comunidad.

La libertad de polemizar es un derecho del artista, del crítico o del comisario

Ahora bien, como en otras ocasiones, lo que me preocupa es la respuesta que se ha dado desde la izquierda, y más particularmente por parte de los profesionales de la cultura, para defenderse de este asalto. Lo que quisiera plantear, en realidad, es si podemos hacer esto con mejores instrumentos o si este asedio puede servirnos para hablar en profundidad de todo lo que constriñe al trabajador cultural. Por supuesto, me parece una indignidad que se nos quiera someter a la moralidad desquiciada de la ultraderecha, que para colmo se ve a sí misma y al concepto de arte que defiende como libres de ideología. Pero no me parece menos preocupante que el arte se vea también a sí mismo como un hacer siempre crítico, siempre en la subversión, cuando las estructuras de producción y distribución en que este surge y circula no se cuestionan, o cuando la gobernanza de muchas instituciones culturales a menudo da la espalda a los planteamientos que apoya en su escaparate público.

Como nos señala Terry Eagleton, toda reflexión sobre el arte y la literatura está inevitablemente regida por un formato dominante. Cuando componemos improvisadamente nuestra teoría del arte o cuando conversamos explícitamente sobre ello, siempre tenemos en mente, sin quererlo, un género o un medio en particular. Por esto, al hablar ahora de la cultura grosso modo, sé que voy a recurrir al campo que más familiar me resulta, el del arte contemporáneo, y que parte de lo que voy a decir omitirá las peculiaridades de otras formas de producción cultural. También, después de haber pasado tanto tiempo en Reino Unido, este texto sonará bastante anglo.

La censura se puede ejercer de otras maneras y la experiencia institucional del arte contemporáneo nos ofrece un buen ejemplo de esto

En respuesta a los diferentes intentos de censura del verano, se constituyó la Organización por la Libertad Artística (OLA) con el objeto de articular la protesta y descontento de quienes se dedican al arte. Con toda seguridad, debieron de surgir otras iniciativas similares, pero esta parece ser la que entonces llamó la atención de los medios o la que al menos tuvo mayor visibilidad. Su propio nombre nos indica lo que la plataforma intentaba proteger: es la libertad de los profesionales del arte la que se encuentra en jaque, derecho inalienable que la OLA, en su manifiesto, ve como un caso especial, e implícitamente absoluto, de la libertad de expresión. Y es aquí, donde quisiera entrar. Claro que la libertad de polemizar es un derecho del artista, del crítico o del comisario (solo faltaría). No me refiero aquí a un afán provocador adolescente sino a la capacidad del arte de hacer temblar lo hegemónico, aunque sea, como a menudo sucede, en un plano meramente discursivo –esto en sí no es poco, pero veremos que no es suficiente–. Lo que me pregunto es si esa expresividad artística que se postula como absoluta y que parece surgir de las profundidades de la psique (donde, parece ser, esta campa a sus anchas) era libre antes de las elecciones o con la cada vez mayor presencia de la ultraderecha en las instituciones democráticas. La censura, pienso, se puede ejercer de otras maneras y la experiencia institucional del arte contemporáneo nos ofrece un buen ejemplo de esto.

Desde su repolitización hacia la izquierda allá por los noventa, una parte de las prácticas artísticas y comisariales se embarcaron en un largo proceso, con el que todavía se las están viendo, para generar nuevas posibilidades de participación y organización ciudadana, con la esperanza de hallar un tipo de unión política más perfecta, más auténtica y más directa en la que diferentes públicos tengan un papel más activo –se iba perfilando, poco a poco, una idea de participación como actividad del cuerpo diferente de la contemplación–. Si uno se movía, se tomaba un café o leía un libro en el museo, participaba.

Esta división entre movimiento y mirada todavía perdura. Con todo, la publicación de The Emancipated Spectator, un pequeño texto de Rancière que aparece por primera vez en ArtForum en 2007, reclamaba el hacer crítico de la mirada y la situaba como punto de partida para una nueva horizontalidad política. En cualquier caso, lo que más éxito tuvo de su propuesta no fue su reivindicación de la pasividad del público, que él ve de hecho como siempre activa. Si algo verdaderamente gustó fue su promesa de redención: cuando asistimos juntos a un evento que exige nuestra presencia –para Rancière, el mejor ejemplo es el teatro– es cuando nos damos cuenta de nuestra colectividad. Eran buenas noticias: a lo que ya se aspiraba tenía ahora el sello de la alta teoría. Muchos se contentaron con esto y pensaron que este acceso momentáneo a lo político era suficiente. A los pocos años, el correlato en las prácticas comisariales fue el boom de “lo curatorial” (the curatorial), una búsqueda postfundacional de la gestión crítica del arte que recibió desigual acogida y que se tradujo en proyectos programáticos que se postulaban como abiertos, fluidos y transparentes, con un componente discursivo fuerte (hablar) y que, como es evidente, cuesta describir. Su vigencia, aunque menguada, continúa, sobre todo entre aquellos curadores que se formaron en Londres en la década de 2010.

La crisis financiera de 2008 generaría un estado de alarma generalizada en muchas instituciones culturales, sobre todo aquellas que habían nacido en época de vacas gordas como grandes proyectos arquitectónicos y que ahora tenían que dedicar la mayor parte de su presupuesto a pagar la calefacción. En este contexto, los programas públicos de charlas, talleres, conferencias y performances reciben un nuevo empujón, por considerarse estos formatos más asequibles que las exposiciones (no porque su coste fuese intrínsecamente más bajo, sino porque en la jerarquía de prácticas artísticas y comisariales, todavía eran hermanas menores y se les atribuía menor valor). También porque aquella promesa de autenticidad política que tenía que surgir cuando los cuerpos se juntan había encontrado cumplimiento en la Primavera Árabe y en los diferentes movimientos Occupy que proliferaron en el Norte Global –yo mismo recuerdo algo así como una excitación político-sensual durante el 15-M.

La disolución de estos movimientos gozaría de longevidad en el mundo del arte, que mostraría un renovado interés por el activismo y los movimientos grassroots. Esta atención a menudo no fue únicamente teórica. Muchas organizaciones culturales de pequeño y mediano tamaño iniciarían programas públicos cuyo aspecto, al menos para el participante, tenía la forma de experimento asambleario.

El activismo y la desobediencia estaban muy bien siempre y cuando no tuviesen un efecto en la estructura de poder

Algunas instituciones de mayor calibre intentaron darle espacio a este modelo de participación. En el invierno de 2010, la Tate Modern invitaría a The Laboratory of Insurrectionary Imagination a impartir un taller, Disobedience Makes History, que comenzaría el enero siguiente con no pocas dificultades desde la propia dirección del museo. Aquella convocatoria tenía como fin explorar diferentes estrategias para abordar asuntos de actualidad política desde instituciones culturales que recibiesen fondos públicos.

Las instrucciones recibidas por el colectivo fueron claramente estipuladas por la Tate Modern: ninguna de las intervenciones derivadas del taller podía tener por objetivo a la propia institución ni a sus patrocinadores, como la petrolera BP, entre otras multinacionales. Dicho de otro modo, todo esto del activismo y de la desobediencia estaba muy bien siempre y cuando se mantuviese como simulacro y no tuviese un efecto en la estructura de poder. Caridad victoriana sí, pero sin tocar mucho la gaita1.

Este miedo a poder expresarse con libertad como trabajadores de la cultura no se ha disipado

El taller subversivo y la charla a calzón quitado no parecían enfrentarse a tantas restricciones en organizaciones de menor envergadura, que no mostraban remilgos a la hora de posicionarse abiertamente como parte de la izquierda cultural y que empezaron a acoger colaboraciones con asociaciones vecinales, grupos activistas y colectivos marginados. De nuevo, esta clase de experiencias eran admitidas siempre y cuando no revolviesen demasiado la trastienda, muchas veces sostenida, como nos recuerda Andrea Phillips, sobre trabajo voluntario o mal remunerado, un estilo de gobierno profundamente vertical y una política de silencio institucional impuesto sobre los trabajadores, que temían cuestionar el modelo organizativo de sus centros.

Este miedo a poder expresarse con libertad como trabajadores de la cultura no se ha disipado. Lo veo entre mis alumnos, todos ellos empleados en diferentes instituciones culturales de Reino Unido, a quienes les gustaría mostrar su apoyo a Palestina o denunciar públicamente la indignidad de la invasión israelí. En clase, pueden manifestar su descontento. En sus lugares de trabajo, la orden es no romper el consenso: que las posiciones encontradas lo sean siempre y cuando el conflicto dialéctico permanezca en suspensión. Una exposición sobre campos de refugiados tiene cabida solamente como pirueta discursiva, como visita al abismo desde la barrera, y a condición de que el equipo tras ella no incurra en estridencias (como diría Sarah Ahmed, que el enunciado funcione toda vez que no funcione, o lo que es igual, que la performatividad del arte sea siempre no-performatividad). Los instrumentos a disposición de las instituciones para garantizar que nada se salga de madre son varios, incluyendo amonestaciones, comités de evaluación y, por supuesto, eficaz corrección fraterna.

En el debate de investidura, Yolanda Díaz recuperaba el deseo de Marcelino Camacho de llevar una participación más democrática a la organización interna de las empresas. Sus palabras me recordaron a las declaraciones de aquel Julio Anguita recién elegido alcalde de Córdoba en 1979, que pedía seguir desarrollando desde el municipalismo una Constitución que él veía incompleta. Con un espíritu similar (y, sin duda, mucho más modesto) mi intención es señalar que no sólo debe haber una respuesta democrática cuando la libertad de contenidos se ve asediada por la ultraderecha. La libertad de los trabajadores del arte ya era precaria. La respuesta democrática debe llevarse igualmente al gobierno de la cultura y a quienes trabajan por ella.

—------------------

Nota:

1. Como respuesta a estas restricciones, se fundaría el colectivo Liberate Tate cuyas acciones acabarían resultando en la retirada de BP como patrocinador del museo.

---------------------

Pablo Luis Álvarez (León, 1991) es responsable de Práctica Curatorial en el Máster de Comisariado de Teesside University/Middlesbrough Institute of Modern Art y candidato doctoral en el Royal College of Art de Londres.

Con el ir y venir de las correcciones, la publicación de este texto se fue retrasando. Lo había empezado a escribir a las pocas semanas de que se formasen los nuevos consistorios de nuestro país el pasado junio, cuando la entrada de Vox en muchas corporaciones municipales se tradujo rápidamente en toda una...

Autor >

Pablo Luis Álvarez

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí