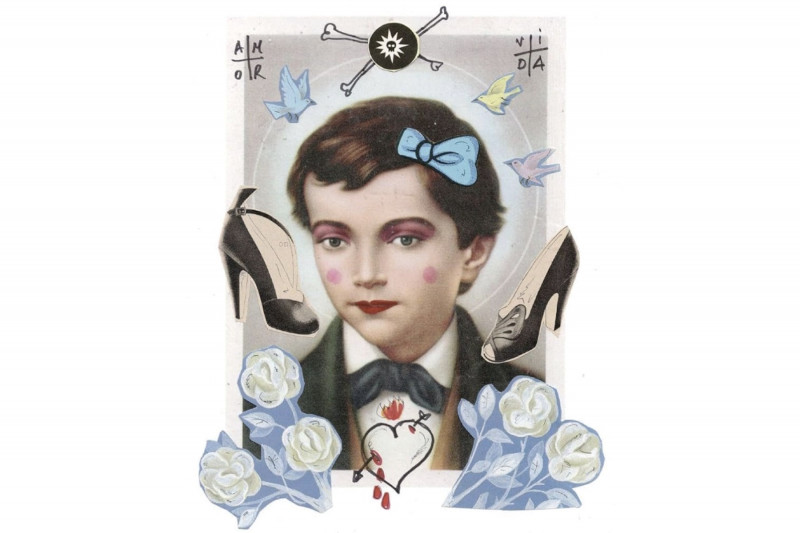

Ilustración de la portada de La mala costumbre. / Seix Barral

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Estrenamos con este artículo una serie mensual a cargo del crítico Ernesto Bottini. Su propósito es reseñar libros de ficción escritos por autores españoles que estimamos particularmente relevantes por cualquier motivo o circunstancia, no vinculada necesariamente a su éxito comercial ni a su calidad. Se trata de contribuir, mediante la crítica literaria, al debate tanto cultural como político, con el convencimiento de que en las ficciones se despliegan discursos que afectan a la esfera pública. Acompáñenos al ruedo ibérico, tomen partido.

El debut literario de Alana Portero (Madrid, 1978) arranca con un homenaje implícito a Howl, el poema de Allen Ginsberg, y deriva, muy pronto, hacia estampas con tintes de naturalismo castizo. Este batiburrillo podría deberse a la indecisión de Álex, narradora y protagonista de La mala costumbre (Seix Barral, 2023), un personaje en busca de una voz y una mirada propias que vive “entre dos mundos, sin que nadie me espere en ninguno de los dos”. En su búsqueda avanza un poco a ciegas y sorteando todo tipo de obstáculos y resistencias: reales e imaginarios, internos y externos. Pero la fluctuación radical en el tono podría interpretarse también como el resultado de una planificación narrativa defectuosa, por medio de la cual se han volcado en la novela materiales disímiles que acaban mostrando sus costuras. Algo parecido –aunque sin los bandazos estilísticos y con otro empaque– encontrábamos en la estructura fragmentaria de Las malas (Tusquets, 2019), obra fundamental de la escritora argentina Camila Sosa en la nueva hornada de ficciones sobre la experiencia trans. Las dos novelas comparten, además de la resonancia titular y temática, el hecho de estar narradas en forma de memorias.

Hay una cierta aparatosidad en La mala costumbre, marcadamente en los capítulos de su primer tercio, que consiste en la presentación de cuadros costumbristas conformados por introducción de personajes, exposición de conflicto y colofón instructivo. Así, por ejemplo, en uno se nos instruye sobre el error de prejuzgar a las personas y sobre la crueldad intrínseca del cotilleo; en otro, sobre la terrible condición del esquirol frente al poder de la fraternidad sindical (cuyo único punto débil, se afirma, es no extenderse a la vida doméstica). El gran problema de fondo del diseño de estos cuadros o estampas es que resulta propicio al maniqueísmo: la maldad viene sistemáticamente de fuera. De fuera de la familia, del barrio, de la clase social, de la ideología, del género. Puede filtrarse a través de ellos, pero siempre como un efluvio tóxico del exterior.

En esta línea, la familia nuclear de la protagonista se nos presenta idealizada, poblada por algo así como arquetipos heroicos de la clase obrera. La narradora se esfuerza por cubrir toda la superficie de la vida familiar con la coraza benefactora de la dignidad, esfuerzo que coloca al lector en posición de sospecha. ¿Detrás de esta fachada de sacrificio, entrega y decoro, estará la clave para entender la particularidad de sus padecimientos? Hacia el final de la novela se intuye una modesta revelación: “De ellos había escuchado las primeras frases que me habían convencido de ser una criatura torcida, alguien que debía esconderse debajo de otra cosa, pero me querían como bestias y siempre supieron transmitirlo”.

La narradora se esfuerza por cubrir toda la superficie de la vida familiar con la coraza benefactora de la dignidad, esfuerzo que coloca al lector en posición de sospecha

El uso de la primera persona sugiere que el personaje podría estar ocultándose a sí mismo, por medio de lo que cuenta, todo aquello que no se atreve a formular abiertamente. La idealización de lo “recto” sería el escondite de lo “torcido”, como metáfora de las tensiones no asumidas de su identidad en tránsito. Pero toda idealización (objeto cuyas aristas han sido pulidas para lograr un efecto de suavidad) es una forma de simplificar. La didáctica edificante que subyace a esta novela responde a un esquematismo binario cuya claridad se opone al rechazo de las categorías fijas promovido por la lógica trans y, más en general, a la idea de la novela como instrumento de exploración del comportamiento. Así las cosas, la única sombra que oscurece el perfil beatífico de la familia (“mi hermano, el penúltimo hombre bueno bajo el sol”, “mi padre había sido siempre un protector nato”, etc.) es el madridismo, que sirve para dar un giro en la dirección de la historia y que, esto sí, podemos reconocer en su estricta verosimilitud esquemática.

Sin rascar mucho más allá de la superficie del texto, aparecen cuatro pilares bien definidos de su arquitectura lingüística. Uno de ellos es el costumbrismo doméstico y barrial, que salpica la narración de una oralidad de dudoso realismo y de descripciones coloristas que no tienen mayor recorrido (“Olía a potaje de garbanzos con arroz y aún picaba el azufre de haber cortado cebolla. La válvula de la olla exprés giraba deprisa y dejaba escapar ráfagas cortas de vapor que empañaba los cristales de la cocina”). Otro es el proceso de identificación y pertenencia que desemboca en la mistificación de lo femenino: una servidumbre emocional compuesta por clichés estéticos, tribalismo sublimado y lirismo kitsch. Las mujeres de su entorno se definen como “preciosos y enormes animales extraños, de pelajes iridiscentes, que levantaban brisas de perfume y olor a maquillaje con sus movimientos y lo impregnaban todo de una sororidad salada que rompía mi pequeño y travesti corazón”. No hay una evolución significativa de esta mirada fascinada, que sitúa el objeto idealizado en el horizonte de su identidad pública. Y por tanto, tampoco evoluciona el lenguaje que emplea para nombrar esa fascinación: pasará sin alteraciones de las mujeres cis a las mujeres trans, y de la familia nuclear a la familia trans.

Otro pilar sobre el que se apoya La mala costumbre es el simbolismo católico, cargado de vírgenes, apóstoles, actos sacrificiales, mártires, ofrendas, resurrecciones, pecados, culpas, bendiciones y revelaciones marianas… todo ello articulado de manera que hay una adaptación del significante, pero no una revolución del significado. Se habla de “la tentación del cuerpo sagrado de Jay… haciendo sagrado mi corazón a fuerza de puñaladas y hogueras, sin escapatoria”. Y, por último, está la terminología posfeminista, que se deja caer en la narración como un escuadrón de paracaidistas extemporáneos.

La combatividad que late en el núcleo de esta tradición exige una contundencia estratégica que en La mala costumbre se nos hace insuficiente

Leída en clave de novela de formación, encontramos que la voz proyectada hacia el pasado elabora la experiencia desde un marco teórico explícito problemático. Tanto los personajes como la acción están demasiado masticados por la discursividad de la narradora, de manera que se achica el espacio de interpretación y se distorsiona el efecto de “descubrimiento”. Esto se hace evidente en varios pasajes que arrastran la novela hacia el terreno del manifiesto testimonial, restándole potencia expresiva como obra de ficción. Así, algunos tropos de la militancia trans están insertos de manera forzada, por ejemplo, la violencia en la negación del nombre elegido, la conciencia grupal derivada de los agravios compartidos o la utilización del fetiche como arma simbólica, que hacen acto de presencia en escenas artificiosamente programáticas.

Al poner en perspectiva las novelas que han abordado el tema trans de una manera directa o indirecta –desde La monja alférez de Thomas de Quincey a Middlesex de Jeffrey Eugenides, pasando por Orlando de Virginia Woolf, por Cobra de Severo Sarduy, por Copi, Lemebel o Mendicutti, hasta referencias más cercanas en el tiempo como Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, o Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara–, vemos que la contravención identitaria, que está en el centro de todas estas narraciones o corpus textuales, tiene su réplica en el orden del discurso. La indisciplina en la forma (la subversión estética) y el desacato moral (la subversión ética) son sus principales rasgos comunes.

Atendiendo al conjunto de obras que conforman esta tradición específica (que hunde sus raíces en la Grecia clásica y el teatro isabelino) y a los desafíos formales y políticos asumidos por la literatura contemporánea en el tratamiento de la temática trans, nos vemos abocados a cuestionar que La mala costumbre sea “una novela deslumbrante que no se parece a nada que hayas leído”, como se afirma en su faja promocional. Ciertamente parece oportuno responder a la demanda pública de representaciones de las personas trans en la ficción, y eso quizá explique el hecho de que el libro lleve siete reimpresiones en menos de un año, pero el valor de estas representaciones debe medirse más allá de que sean capaces de alimentar esa demanda sin caer en los tópicos habituales. La combatividad que late en el núcleo de esta tradición exige una contundencia estratégica que en La mala costumbre se nos hace insuficiente.

Estrenamos con este artículo una serie mensual a cargo del crítico Ernesto Bottini. Su propósito es reseñar libros de ficción escritos por autores españoles que estimamos particularmente relevantes por cualquier motivo o circunstancia, no vinculada necesariamente a su éxito comercial ni a su calidad. Se trata...

Autor >

Ernesto Bottini

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí