Análisis

David Cameron y la máquina del tiempo

El primer ministro ha fallado de nuevo en sus cálculos pero no está claro que en esta ocasión vaya a salir indemne. No calculó el silencio de la izquierda ni que los halcones de su partido convertirían el referéndum en una cuestión sobre la inmigración

Santiago Sánchez-Pagés 20/06/2016

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

16 de junio. David Cameron apaga la televisión. Está en Downing Street. Está enfadado, incrédulo. Todo ha salido mal. El Brexit ha tomado ventaja en todas las encuestas. Las casas de apuestas –a menudo más fiables que los sondeos-- confirman que su campaña toma inercia. Solo queda una semana para la votación. Cameron se frota las sienes. Tiene un dolor de cabeza atroz. Pide que le preparen algo. Se afloja la corbata y se deja caer en el sillón. Ojala tuviera una máquina del tiempo, piensa, para viajar al pasado y convencer a mi yo de entonces de que no convoque este maldito referéndum.

La táctica le había funcionado dos veces. En ambas ocasiones la convocatoria de un referéndum le había ayudado a allanar su camino político.

La primera sucedió en 2011. Tras las elecciones de 2010, la primera en décadas en no arrojar un resultado claro, el partido conservador, segundo en escaños, consiguió seducir a los liberal demócratas para formar una coalición que acabó con 13 años de gobierno laborista. Una de las condiciones impuestas por los lib dem para su apoyo (como puede verse en el entretenido telefilme Coalition) fue la celebración de un referéndum sobre el sistema electoral para hacerlo más proporcional. El sistema first-past-the-post británico otorga un escaño al candidato más votado en cada distrito, lo sea con el 60% de los votos o con el 30%. Una regla que, como bien sabía el viejo Duverger, sirve para apuntalar un sistema bipartidista. Cameron hizo campaña por el statu quo y terminó ganando el referéndum sin problema. El resultado de la consulta (un 68% en rechazo de la reforma), así como el seguidismo de su líder Nick Clegg, terminaron por aniquilar cualquier opción de que los lib dem sean políticamente decisivos en los próximos 20 años.

La siguiente amenaza para Cameron llegó muy pronto. Desde Escocia. En mayo de 2011, el mismo día que se celebró el referéndum sobre el sistema electoral, hubo elecciones al Parlamento escocés. En ellas obtuvo mayoría absoluta el Partido Nacionalista Escocés (SNP), un partido sincrético y bien manejado, al que Junts pel Sí podría haberse parecido de no haber llevado incluida una Operación Rescate a CDC. En su programa, el SNP exigía al Gobierno británico la celebración de un referéndum de independencia. Cameron accedió en parte porque la cultura democrática del Reino Unido está más arraigada que en –pongamos-- España. Pero también, no nos engañemos, porque la demoscopia predecía una victoria cómoda del No. Y es que una regla no escrita de la política es que los referéndums se convocan solo para ganarlos. Sin embargo, el apoyo al Sí, que se había movido en torno al 30%, alcanzó el 45% en cuestión de meses. Cameron y su equipo no habían tenido en cuenta dos factores. El primero, un precio del petróleo desorbitado que fortalecía la posición económica de una Escocia que posee reservas en el Mar del Norte, y que permitía a los partidarios de la independencia descontar los argumentos sobre las consecuencias comerciales y fiscales de abandonar el Reino Unido.

El segundo factor inesperado –aunque no debería haberlo sido-- fue la enorme antipatía que los conservadores generan más allá del muro de Adriano, ese que los romanos construyeron para poner a raya a los belicosos pictos, los escoceses primigenios. Una antipatía alimentada además por la alegría con la que George Osborne, ministro de Economía británico, se entregó a la doctrina de la austeridad desde que tomó posesión del cargo. Escocia es una economía muy keynesiana y cuenta con un sector público muy potente. Los médicos, enfermeros y profesores escoceses veían con enorme preocupación la liposucción a base de hachazos que Osborne estaba practicando sobre el Estado de Bienestar británico. La crisis le había servido como excusa para cumplir los sueños ideológicos más húmedos de los tories. En agosto de 2014, a solo un mes del referéndum, se publicó una encuesta que por primera vez daba ventaja al Sí. Se encendieron todas las alarmas del establishment. Cameron prometió más autonomía, más competencias, si Escocia elegía quedarse. El pánico se extendió también entre las élites académicas y financieras. La campaña nos deja imágenes imborrables como la de catedráticos de Economía yendo de puerta en puerta por el “colorido” barrio de Leith –aquel en el que se ambientaba Trainspotting-- para convencer a los vecinos de que votaran No. En un último estertor, el Partido Laborista escocés sacó a Gordon Brown de la nevera. En un emotivo discurso Brown consiguió romper la dicotomía entre corazón y cabeza que se había instalado ya entre muchos votantes: permanecer en el Reino Unido era la opción correcta para el bolsillo y para el ventrículo. La alocución, junto con el anuncio del Royal Bank of Scotland, uno de los más grandes del mundo y uno de los mayores empleadores en Escocia, de que movería sus operaciones a Londres en caso de independencia, consiguieron salvar el match ball. El No terminó imponiéndose con un 55% de los votos. Cameron pudo respirar tranquilo. La cuestión de la independencia quedó aplazada por una generación. Alex Salmond, líder del SNP y primer ministro escocés además de político hábil y peligroso, dimitió de su cargo. Y hubo bola extra. El referéndum también se llevó por delante a un Partido Laborista dividido y confuso que terminó por convertirse en tercera fuerza en Escocia.

La referencia a la consulta escocesa resulta doblemente apropiada para hablar del referéndum sobre el Brexit. Primero porque las advertencias sobre las negativas consecuencias económicas de la independencia fueron vistas por muchos como una mera estrategia del miedo. En cierto modo apelaba a ello, aunque sería más apropiado decir que lo hacía a la aversión al riesgo, un factor mucho más comprensible. Pero esa denominación escondía también que grandes sectores de la población, en especial dentro de la izquierda escocesa, desconfiaban y descontaban el dictamen de economistas y expertos. Ser independientes y soberanos quizá fuera malo pero no estaba claro que permanecer dentro de un Reino Unido pilotado por los tories no fuera aún peor. Argumentos similares se escuchan sobre la permanencia en la UE: salir puede ser el menor de los males. El referéndum escocés también nos ha brindado una ironía. Que aquellos que en las élites conservadoras inglesas argumentaban mediante razones económicas que la salida de Escocia sería una catástrofe hoy desoyen similares razones para defender la salida del Reino Unido de la UE.

Dado el éxito de estas dos convocatorias, Cameron debió de pensar que el mismo truco podría funcionarle una tercera. Estaba obligado a tomar la iniciativa. Las encuestas situaban por delante a los laboristas, en ocasiones con mucha ventaja, ya desde las violentas protestas estudiantiles contra la subida de tasas ocurrida a finales de 2010. Por el flanco derecho, Neil Farage y el UKIP amenazaban con evitar que los conservadores obtuvieran escaños en muchas circunscripciones. El partido conservador estaba a punto de ser víctima del mismo sistema electoral que había defendido: aunque con el first-past-the-post una tercera opción política tiene muy difícil obtener escaños, puede dañar al partido del que roba votos. Al mismo tiempo, la bancada euroescéptica dentro del partido amenazaba con un transfuguismo implícito a favor de las huestes de Farage. La marejada entre los tories era creciente y evidente. La promesa de un referéndum sobre la permanencia en la UE conseguía matar dos pájaros de un tiro: apacentaba a los diputados levantiscos de dentro del partido y además vaciaba de contenido al programa del UKIP.

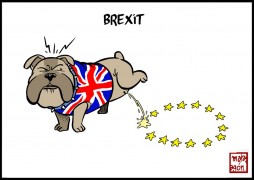

La maniobra fue un éxito. En las elecciones de 2015 el UKIP se disolvió en las urnas y Neil Farage dimitió de inmediato. Pero en último término también fue innecesaria. El mínimo carisma de Ed Miliband –el único candidato en el mundo que ha sido aplaudido por decir “uh”-- así como el miedo a un gobierno apoyado por el SNP, acabaron con cualquier opción de los laboristas y se tradujeron en una humillante e inesperada derrota. La caja de Pandora se había abierto. El referéndum se convocó. Los euroescépticos vieron asomar la oportunidad y se rearmaron. Incluso Farage volvió del ultramundo para redoblar su mensaje xenófobo. El país iba a pagar, incluso con sangre, los líos internos del partido conservador.

Cameron ha fallado de nuevo en sus cálculos pero no está claro que en esta ocasión vaya a salir indemne. No calculó que los halcones de su partido convertirían el referéndum en una cuestión sobre la inmigración. No calculó que Boris Johnson –el Trump británico y a quien estar dentro o fuera de la UE le importa probablemente un bledo-- confiaría sus opciones de convertirse en primer ministro a la victoria del Brexit. Cameron no calculó que la parte del país que se siente amenazada en su identidad y en su futuro compraría ese mensaje, sin importar lo que digan distinguidos economistas, lo que diga Obama (Johnson le acusó de oponerse al Brexit porque su padre keniata le inculcó sentimientos antibritánicos) o lo que diga Gordon Brown, que de nuevo salió de su vitrina. Cameron tampoco calculó el silencio del Partido Laborista, que esperó hasta la semana pasada para hacer campaña a favor de la permanencia en la UE. Un silencio que este humilde comentarista tampoco comprende.

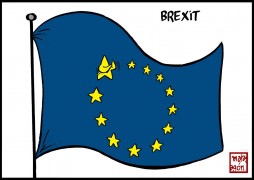

Es posible entender la ambivalencia con la que la izquierda británica y europea mira a la UE, esa UE a la que --como decía el otro día Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz-- “no la reconoce ni la madre que la parió.” Una UE que impone un rodillo antidemocrático y ayuda a conculcar derechos humanos pactando con presidentes autoritarios como antes lo hacía EEUU con sátrapas y dictadores. Pero no tiene sentido que Jeremy Corbyn no haya actuado antes. Es verdad que una victoria del Brexit este jueves debilitará al partido conservador. Cameron dimitirá el viernes. Incluso si el Brexit no se impone, es muy probable que el primer ministro ceda su puesto en cuestión de meses. Pero es un juego muy arriesgado. Corbyn puede convertirse en cómplice de una victoria de Johnson y Farage que convertiría al Reino Unido en el mejor de los casos en una “democracia de fax”, que es como llaman los noruegos a su país (un gobierno que cumple las medidas de Bruselas sin tener derecho a influir en ellas). En el peor de los casos, el Reino Unido post Brexit se convertirá en un país xenófobo y capturado por unas élites que ya no estarán –para bien y para mal-- sometidas a las europeas, un país además enfrentado a la amenaza de un nuevo referéndum escocés (aunque está por ver; el precio del petróleo ya no es el que era). Una Gran Bretaña que se parecería demasiado a aquella dibujada por Alan Moore en V de Vendetta.

Ese terrible futuro puede vislumbrarse en la imagen del cadáver de una joven y luchadora parlamentaria tirada sobre el pavimento de una calle cualquiera de Yorkshire, asesinada salvajemente por un lunático partidario del Brexit. Puede que para vergüenza del país, ese pequeño cuerpo termine consiguiendo separar al Reino Unido de la barbarie.

16 de junio. David Cameron apaga la televisión. Está en Downing Street. Está enfadado, incrédulo. Todo ha salido mal. El Brexit ha tomado ventaja en todas las encuestas. Las casas de apuestas –a menudo más fiables que los sondeos-- confirman que su campaña toma inercia. Solo queda una semana...

Autor >

Santiago Sánchez-Pagés

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí