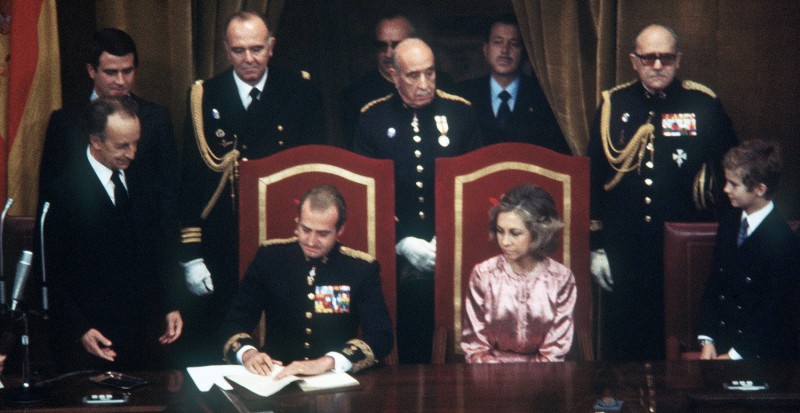

El Rey Juan Carlos sanciona la Constitución, el 27 de diciembre de 1978.

Casa RealEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EE.UU. Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.

Lo histórico (en minúscula) de una historia de vida es el pasado de cada uno, a quien le cabe sacar lecciones de ello. Es una memoria personal, muy familiar, de hechos vividos. En cambio lo Histórico (en mayúscula) de la Historia es una recomendación, una efeméride para que la revivan todos. Con orgullo, también con enemistad y hasta con odio. Eso ya no es memoria sino registro oficial. Lo histórico suele compungir porque uno piensa que pudo haber hecho algo mejor las cosas. Lo Histórico, en cambio, tiene el fin de enardecer.

La transición, la mía, me compunge. La Transición, la de todos, me consuela pero no me enardece ni me gratifica: también pudo haber sido mejor.

Sin embargo, contada por los historiadores, la historia de la Transición es siempre una exaltación: “fue un fenómeno extraordinario”; “resolvió muchos problemas históricos”; “es preciso pesar ganancias y pérdidas porque no todo pueden ser ganancias absolutas, dado que el ideal de democracia no existe”; “la política funciona como el arte de lo posible y la Transición resultó integradora porque fue reformista”; “si la Transición se ha consolidado, es señal de que el inicio valió la pena”; “el discurso de impugnación de la Transición es simplificador porque no hubo una ruptura sino concesiones”; etc. Por supuesto, los historiadores consideran que la memoria personal de uno es muy peligrosa, por interesada, y que no se puede hacer Historia a partir de las memorias individuales. Pero sus libros de historia de la Guerra Civil han sido motivados y bien nutridos por libros de memorias: las de Alcalá-Zamora y las de Azaña, las de Abad de Santillán y las de García Oliver, las de Martínez Barrio y hasta las de Largo Caballero. Y sus libros sobre la Transición también poseen la apoyatura memorística de quienes construyeron la Transición. Todo documento del pasado se convierte en un monumento, pero una buena parte de los documentos, al haber sido redactados por humanos y para humanos, son hechos humanos, mezcla por tanto de intenciones, deseos, razones, móviles, intereses, resultados y azar.

La ausencia en España de una tradición intelectual

El hecho cierto es que la Transición ha instaurado la democracia en España. Y con ella ha resultado ser este país un bien institucional desde el que cooperar todos buscando la mejora del bien común. Porque España se ha constituido en una nación cívica y no étnica, en fuente originaria y garantía de ciudadanía que ofrece libertad e igualdad ante la ley para ser todo lo diferentes que deseemos ser. En España funcionan las instituciones, si bien todavía pueden mejorar mucho. Sin embargo, durante los últimos cuarenta años se ha generalizado el oportunismo como motor de la política, o sea que no se puede afirmar que exista en España una tradición intelectual.

A diferencia de culturas predemocráticas en las que la tradición es un trasvase cultural imperativo basado en la heteronomía más absoluta (y, generalmente, absolutista), la tradición democrática es intelectual: fruto de una investigación que, arrancando de un punto de partida histórico contingente lo suficientemente asombroso como para plantear interrogantes, provoca respuestas rivales. Toda tradición intelectual se plantea como un conflicto interno entre argumentos contrapuestos que, con el tiempo, se convierten en un rasgo prominente de las relaciones sociales que van conformando y a las que dan expresión política. El Parlamento democrático sería el foco de condensación de la tradición intelectual que viviese dentro de los partidos que lo componen. Pero entre nosotros no es el caso.

Durante los últimos cuarenta años se ha generalizado el oportunismo como motor de la política, o sea que no se puede afirmar que exista en España una tradición intelectual

La razón es que no existe en el seno de los partidos políticos tradición alguna de plantear argumentos rivales y resolverlos en la discusión. De ahí que haya existido una radical incapacidad de consenso parlamentario: por ejemplo, frente al terrorismo, al menos hasta comienzos de este siglo, en que se dio un efímero consenso, roto tras el 11-M; o acerca del significado de las víctimas del terrorismo; o respecto a la modalidad de acceso al Gobierno por parte de un partido cuando no es mayoritario; o frente al separatismo; o ante la desigualdad entre los españoles de las diversas autonomías en asuntos como la educación y los medios de difusión. Y así podríamos ir enumerando cientos de otros ámbitos del bien común donde ha salido con la suya el oportunismo partidista.

Mi sospecha es del mismo género de la que sirve a los historiadores para decir que la Transición española fue la mejor posible. Sólo que este proceder mío infiere que, si este oportunismo ante la búsqueda de consenso o falta de tradición argumentativa se halla tan instalado en todos los partidos políticos, debe de haber algún gato encerrado en el proceso de la Transición, un gato del que todavía no sabemos nada. Yo voy a presentar aquí una pista, la que yo viví y a la que yo me opuse con firmeza. Y sobre la que escribí en aquella época. Lo cual constituye, por cierto, un documento, al menos para los historiadores que buscan “otro” tipo de documentos.

Partidario de la autodeterminación

Recibí la medalla al Mérito Constitucional allá por el 2002. Supongo, por tanto, que nadie esperará de mí que niegue que la Transición democrática haya sido un éxito. Pero nadie debería esperar tampoco que diga que fue como un éxito como la viví yo. En un texto de 2010 (Vascos comunicantes) he explicado ya mi particular experiencia de la Transición. Allí dije abiertamente que no voté la Constitución, que no voté el Estatuto de Autonomía de Euskadi y que de hecho no voté nunca, hasta el año 2001. Ese año voté por primera vez. Lo hice por correo, hallándome exterrado y optando por el partido político que a mi entender había sido más castigado por ETA, al menos hasta entonces. Ese fue mi criterio.

Durante el período constitucional, mi ideología era socialdemocratista, y muy opuesta al nacionalismo. Exiliado en Francia, me opuse frontalmente a la violencia de ETA desde 1969-1970; intervine en el descuelgue organizativo de decenas de etarras; el día siguiente del asesinato de Carrero Blanco, redacté y repartí en París, junto con un compañero, una octavilla que condenaba aquella barbaridad. Mi esquinadura respecto del ideario del PCE, en París, se debió precisamente a que los comunistas festejaron aquel acto de terror. Estaban como locos de contento. Me fui acercando bastante a los socialistas franceses de Michel Rocard. Hasta me sondearon por si quería acudir al Congreso de Suresnes. Yo me negué, como a su vez lo hizo ese otro compañero al que ya he aludido. Por aquel entonces pensaba que la convocatoria de un referéndum en Euskadi supondría el fin del franquismo, terminaría con el terrorismo y haría bascular decididamente el dispositivo mental de los vascos hacia la unión con España. Aquella era, a mis ojos, la única forma de obligar a ETA a dejar las armas.

Como se recordará, el Partido Socialista de Euskadi enarbolaba por aquellos días la pancarta de la autodeterminación. Yo no la enarbolaba con ellos porque mi supuesto no era oportunista sino una convicción radical, que el tiempo ha ratificado. ¿Por qué el PSE-PSOE dio marcha atrás en sus reclamaciones de autodeterminación? ¿Lo sabe alguien? En la actualidad, cabe esperar cualquier cosa de los socialistas en lo que respecta al nacionalismo, está claro que carecen de un pensamiento y de una posición claras respecto a la idea de España. Tampoco respecto a qué sea una nación. Suponiendo que sean capaces de tener un pensamiento y una posición clara respecto a ninguna cosa. El PSOE carece hoy de una sólida tradición intelectual. Por si fuera poco, tiene a Pedro Sánchez al frente.

Por aquel entonces pensaba que la convocatoria de un referéndum en Euskadi supondría el fin del franquismo, terminaría con el terrorismo y haría bascular decididamente el dispositivo mental de los vascos hacia la unión con España

Yo me esquiné del proyecto institucional, dedicándome a la enseñanza bien dada y a la literatura. Fue una estupidez abandonar la participación política en nombre del daño que se infería a buena parte de los vascos. Y no me enmendé hasta que me forzaron a hacerlo poderosas razones. Eso sucedió a mediados de los noventa, cuando ETA asesinó al concejal donostiarra Gregorio Ordóñez. Entonces me impliqué públicamente en defensa de la Constitución, persuadido de que el nacionalismo consentía los ataques a determinados representantes políticos y, sin solidarizarse con los asesinados, aceptaba los argumentos políticos de ETA. A través de diferentes plataformas cívicas, traté de incitar el diálogo y propiciar acuerdos básicos entre los partidos constitucionalistas. Me arrimé a las víctimas de Denon Artean, creamos el Foro de Ermua y, luego, Basta Ya. Pero todo aquello acabó cuando Zapatero fracturó aquella lucha cívica.

El regreso de un exiliado

Tras la muerte de Franco, ese mi supuesto ideológico social-libertarista lo consolidó sobremanera la acción del Estado español sobre mí. Esa es la historia minúscula que me hace ver mejor eso de la Historia mayúscula. Y la cuento.

A finales de agosto de 1976, al regresar del exilio, me presenté en el cuartel de San Sebastián. Sobre mí pesaba una requisitoria desde 1967, cuando huí de España. Me presenté ante el teniente coronel Yoldi, pariente lejano de la familia de mi mujer. Me dijo que había una orden de arresto contra mí y que el pasaporte que tenía, concedido por Fraga, no me servía de nada. “Vaya, hombre, ¿entonces era todo un puto anzuelo por si yo picaba?”, repliqué. Él me contestó que haría la vista gorda porque era yo, pero me exhortaba a que me marchara a Francia, por mi seguridad, y que desde allí escribiera una petición a la Capitanía general de Burgos, por si...

Estamos en el primer Gobierno de Suárez, compuesto de ministros no franquistas, excepto uno. Paso a Francia y en el Consulado de Hendaya entrego una carta para Capitanía general. Mientras tanto, resido clandestinamente en San Sebastián y alguien me ofrece trabajo remunerado en la construcción. Tengo treinta y cuatro años, esposa buscando trabajo y un hijo de cuatro años.

En enero de 1977, los militares me llaman a filas. Al cuartel de Vitoria, please. Ya en la mili tramito una petición de acortamiento del servicio militar, alegando mi edad y tener un hijo. Hago el período de instrucción y, tras jurar bandera, acuerdan licenciarme. Regreso a la vida de civil en vísperas de la legalización del PC. Pero no tengo el alma para participar en las elecciones de ese mes de junio de 1977 porque el Estado no me convalida mis diplomas de la Sorbona. Poseo la Licence, la Maîtrise con su correspondiente tesina en Filosofía, y cursos de doctorado en la Sorbonne de París; también mis certificados de profesor contratado durante tres años en la Facultad de Derecho y Economía (Paris I)… A pesar de ello, debo cursar trece asignaturas. Trece. ¡Toma ya!

Así que ya son dos las putadas que el Estado me ha hecho en lo que llevamos de transición.

Llega octubre de 1977 y se concede la amnistía. De hecho, a mí ya me la había aplicado el Ejército, a cambio de hacer el campamento y convivir con reclutas de dieciocho y diecinueve años.

Mi esposa y yo estamos sin trabajo. Mientras preparo mis trece asignaturas en la Autónoma de Madrid, pido trabajo de docente en las ikastolas. Me encantaría dar clases en vascuence. Pero en todas soy rechazado por no ser nacionalista. Por fin soy licenciado por la Autónoma de Madrid, a fines de 1978. El Ministerio de Educación en Guipúzcoa recluta masivamente profesores interinos. El inspector general Zumeta, que reparte el trabajo, me tutea, pero me niega una interinidad en razón de que “has sido rojo muy rojo”. Me aconseja ir a Madrid a opositar. Fue un buen consejo. Me hice funcionario por oposición en la Educación secundaria. Estrené mi función docente coincidiendo con el referendo del Estatuto de Autonomía (diciembre del 79). Volví a abstenerme: si me había abstenido con la Constitución, ¿cómo aceptar la lógica pragmatista de los nacionalistas vascos, consistente en aprovecharse de las instituciones democráticas para señorear su tierra en nombre de algo que no aceptan?

Esta es mi experiencia durante la Transición democrática. Esta es mi historia de vida: puteado por las instituciones, en paro, sufriendo estrecheces económicas. La Historia la ignorará, claro, como ignorará otras miles de historias mucho más desgraciados que las mías, pues su relato no se basa en las esforzadas y anónimas vidas de hombres y mujeres, sino en documentos fabricados generalmente por y para hombres y mujeres muy públicos.

El referéndum sobre la Constitución en Euskadi

Si la Transición tiene algo tiene de valioso es que los intereses personales de hombres de intereses contrarios fueran capaces de ponerse sobre la mesa para ser negociados. Su virtud patriótica fue grande. El problema de aquellos hombres fue que creyeron que, para consensuar el bien común del conjunto de españoles, bastaban sus intereses ideológicos.

Su relato no se basa en las esforzadas y anónimas vidas de hombres y mujeres, sino en documentos fabricados generalmente por y para hombres y mujeres muy públicos

Claro que yo me equivoqué al esquinarme de la política. Pero ¿no está equivocado el relato actual de la nación constitucional? ¿Por qué se niega a imaginar otra alternativa más positiva que pudo haber sucedido pero se impidió que sucediese?

Algo que pudo haber ocurrido en 1977 es que Euskadi se convirtiese en España por propia voluntad. Y esto no sucedió. El imaginario camino recto de la Historia nacional pudo haberse torcido lo suficiente para acoger uno de los meandros que haría bascular la Historia de España hacia otro derrotero. Así parece indicarlo la respuesta de los votantes vascos de la Constitución. En Euskadi la abstención política en el referéndum constitucional fue del 55,35%. Yo estaba entre esa mayoría de vascos abstencionistas. El 10,51% de quienes votaron lo hicieron por el no. O sea, que de 1.552.737 votantes vascos inscritos no llegó ni a medio millón el voto favorable a la Constitución. Es decir, no alcanzó el 31% la proporción de vascos que dijeron sí a la Constitución. No alcanzaron a ser un tercio los vascos que dijeron aceptar ser españoles.

¿Admitiría alguien hoy la validez democrática de la independencia de un país (por ejemplo Cataluña si, por un casual, se votase el referéndum) si únicamente un tercio escaso de los votantes dijese sí a la separación (31%), en tanto que más de dos tercios no optase por separarse, ya fuera absteniéndose, ya diciendo no? Pues algo similar sucedió en Euskadi en nombre de la transición a la democracia. Si en todas las provincias españolas se hubiese dado esa escasa proporción del 31% a favor de la Constitución, ¿habríamos dicho que hubo un consenso popular? Supongo que no.

Se negó esta realidad vasca en nombre de una ideológica mayoría, nueva y aplastante pero ligada a la unidad de la España franquista precisamente en el momento de dotarse España de una ideología fundacional democrática. La fórmula “de la ley a la ley” encierra la paradoja de hacerlo todo legal sin posibilitar la toma de conciencia de que ambas leyes comparten una parte importante de ideología común, la cual el franquismo y el terrorismo habían debilitado mucho en Euskadi. Además, tampoco se buscó lo más humano, o sea, lo menos malo para el sentir del 69% de los vascos.

Quedó así claro que todo comienzo histórico siempre es mítico, que siempre hay alguna fuerza trascendente que hace de fons et origo. Este acto me resulta bastante similar a guillotinar al rey en 1793 para así enunciar con claridad que el soberano es el pueblo. O a hacer que un rey cobarde huya en 1931 para decir que el pueblo es el soberano. Pueblo español, por tanto, en 1977, pero sin vascos que podrían haber sido españoles. En ese acto reside acaso una nítida explicación de lo que es ideología, a saber: un mapa de una sociedad problemática que disfraza motivos del uso de la violencia y proyecta temores no reconocidos a fin de expresar una solidaridad intergrupal. Es así como se convierte ese mapa en matriz generadora de conciencia colectiva: la magnificencia de la Transición.

“Si España es una e indisoluble desde siempre por la fuerza de las cosas –fuerza de las cosas con mucha fuerza, por cierto–, ¿por qué no empezar siendo otra cosa por la fuerza de la ciudadanía consciente? ¿Por qué no consensuar por primera vez ser españoles?” Esa era mi posición en 1977, y la justificaba desde la presunción de que eso quitaría a ETA un argumento decisivo para asesinar. Y eso evitaría herir y hacer daño a muchísimos vascos. Esto está escrito. Hay un documento de ello.

La Constitución de 1977: una ocasión perdida

Nadie podrá probar que yo tuviese razón. Pero tampoco lo contrario. Nadie podrá demostrar que lo que ha ocurrido desde 1977 acá tenía que haber ocurrido y era lo mejor que pudo haber ocurrido. Y añado: si los cientos de asesinados por ETA, así como sus familias, y si los miles de extorsionados, vulnerados y perseguidos por su terrorismo, desde 1977 acá, pudiesen ver por anticipado en 1977 lo que se les iba a venir encima con la Constitución, y además estuviese en sus manos la posibilidad de hacer que se preguntase a los vascos si querían formar parte de España, a condición de que, aceptando los resultados de las urnas vascas, ETA no ejerciese ningún acto más de terror, ¿qué habrían elegido todas esas víctimas?

Nadie podrá demostrar que lo que ha ocurrido desde 1977 acá tenía que haber ocurrido y era lo mejor que pudo haber ocurrido

Yo creo que, si todos los españoles hubiesen tenido presente eso, no hubiesen elegido Constitución quamvis pereat mundus.

Y en tanto que defensor de la democracia y de España sospecho que:

1. La Constitución no fue igualitaria, al fracturar la igualdad en derechos de los españoles:

a) porque fijó unos derechos territoriales históricos, según los cuales unos ciudadanos de un territorio español serían tratados privilegiadamente respecto a los de otros territorios españoles (o sea, se prefirió negar la igualdad de hecho entre los españoles antes de consensuar la españolidad amistosa de todas sus gentes);

b) porque creó este Estado de las Autonomías, desigual en la proporcionalidad de la representación política e incapaz de evitar el tratamiento desigual de la ciudadanía en los diferentes territorios en asuntos de educación, sanidad y en el ámbito económico de los impuestos, sucesiones, etc.

2. En la Constitución hubo un consenso oportunista de consecuencias muy negativas:

a) posibilitó que en las comunidades de dominación nacionalista (como Cataluña, Euskadi y Navarra) se diese la violación constante e ininterrumpida de los derechos constitucionales del ciudadano (uso del español, restricción de libertades en el ámbito educativo, ideologización partidaria en la escuela y en la radiotelevisión, discriminación para el acceso a la función pública, etc.);

b) no sólo no detuvo el terrorismo sino que dio nuevas armas a ETA para arreciar su escalada. La fractura del izquierdismo vasco, creada por la expectativa democrática (fractura patente en una sopa de siglas proletario-eusko-revolucionarias), fue en poco tiempo convergiendo en apoyo del terrorismo, con el argumento de que la Constitución no había sido validada en Euskadi. Y por tanto la democracia aquí era espuria (y luego, en los socialistas años 2000, para más inri, el Estado negoció con ETA, cuando se pudo haber negociado contra ETA en 1977);

c) posibilitó a los Gobiernos en mayoría minoritaria hacer acuerdos oportunistas con partidos nada constitucionalistas en lugar de haber incentivado la necesidad de acuerdos entre constitucionalistas para hacer el Gobierno;

d) todo este cúmulo de oportunismos ha ido exacerbando la ideología diferencialista y la mirada al otro como enemigo o, cuando menos, adversario. Se ha fortalecido el independentismo. No existe en España una sola ideología en la que el otro sea un bien y sea mejor consensuar con él que pasarle el rodillo por encima.

Todo esto ha ido debilitando mucho a los sucesivos gobiernos y a los partidos constitucionalistas, incapacitándolos para generar una cultura del encuentro y la reconciliación entre españoles. El irredentismo, el guerracivilismo, el recurso malévolo a la memoria histórica están señalándonos que, si nuestra democracia no ha sabido enseñar cuál fue el error de la Segunda República y el sustrato de la Guerra Civil, es porque fue oportunista aquella Transición que silenciaba de dónde veníamos y por qué queríamos ser otra cosa diferente a la de nuestro pasado. O sea, en el período constitucional lo fallido fue la no referencia al pasado, a lo histórico. Cuando menos, la no referencia a ambas retaguardias en las que se efectuó un terrorismo de la peor especie. En la Transición no hubo condena explícita de la violencia y el terror en los dos ámbitos de retaguardia. La segunda generación ha terminado por rematar aún más oportunistamente aquel error. Y, hoy, es posible en España legalizar a un partido que se niegue a condenar la aniquilación del otro (sea en Venezuela, en Navarra, en Euskadi o donde fuere).

Decía Kierkegaard que “uno está condenado a vivir hacia adelante y revisar hacia atrás”. Yo vivo hacia la mejora de esta España de todos, pero todavía se puede revisar... al menos nuestras historias. Por si logramos entendernos y escribir otra Historia.

-----------------------------------------

Este texto fue escrito para ser leído en el marco del curso de verano titulado “Los valores de la transición española, hoy”, dirigido Miguel Ángel Quintana Paz para la Universidad Cervantes de Valladolid (julio de 2017). La escasez de tiempo sólo permitió que se apuntaran allí algunas de sus ideas.

Autor >

Mikel Atzurmendi

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

Hijos del agobio y del dolor

Cinco apuntes (y una reflexión inconclusa) para enseñar la Transición

La Constitución no es la Biblia

Nuestra historia, un agujero de enormes proporciones

¿Qué fue de quienes creímos en la Transición?

“La Transición fue de una violencia extraordinaria”

Deja un comentario