Análisis

España, camisa blanca de mi venganza

Toda patria es una abstracción. Y quizá no estén tan lejos los significados que muchos han dado tanto a la abstracción llamada ‘España’ como a la llamada ‘Cataluña’

Miguel Ángel Ortega Lucas 4/10/2017

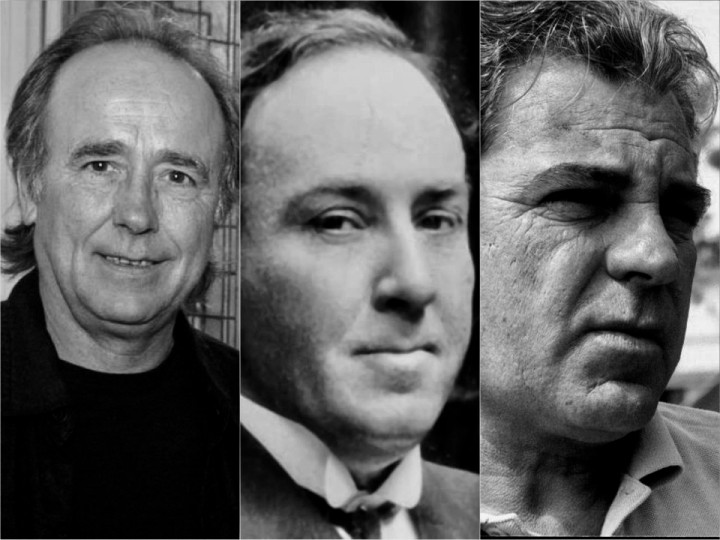

Joan Manuel Serrat, Antonio Machado y Juan Mersé

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EE.UU. Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.

–¿No crees, Federico, que la patria no es nada, que las fronteras están llamadas a desaparecer? ¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno?

–Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro del hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre de mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política.

Federico era, claro, Federico García Lorca; quien le preguntaba era el periodista Luis Bagaría; la conversación, célebre ya por la determinación de las respuestas y lo lúcido de las preguntas de uno y de otro, fue publicada en el diario El Sol en junio de 1936: apenas un mes antes de que cierta idea nacionalista abstracta ondeara como estandarte de quienes dieron el golpe de Estado que desembocaría en nuestra última guerra civil.

Claro que todas las ideas son abstractas. Si la primera acepción del diccionario de la RAE está en lo cierto, abstraer sería “separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para considerarlos en su pura esencia o noción”. Es decir, y respecto a lo que nos ocupa: para convertir a una comunidad de seres humanos tangibles, absolutamente concretos, cada uno de su padre y de su madre, en una idea abstracta (o sea, en una nación), lo que haremos será separar unas cuantas cualidades que consideramos comunes a todos ellos, o a casi todos, y que pueden resumir así su pura esencia. Eso que haría que uno estuviera más cerca de un español por ser español, aunque fuera Jesús Gil, que más cerca de un chino, aunque el chino fuera Lao Tsé.

El lenguaje es divertidísimo: precisamente son pureza y esencia –majestuosas y tramposas abstracciones siempre en boca de los mismos a lo largo y ancho del tiempo– los mástiles de las banderas con que en último extremo se acaba arreando al prójimo: por disidente, por hereje, por traidor; por no ser puro, por haber corrompido las supuestas esencias comunes a toda la tribu (léase nación, pero también ideología, facción política, tradiciones locales o grupo de Whatsapp). No es un crimen, sino algo absolutamente lógico, querer sentirse parte de una tribu, y resultaría innecesario recurrir aquí a la antropología o a la historia natural para confirmarlo. Va con nosotros; el ser humano es esto que necesita de sus semejantes también para reconocerse en algo mayor que él. El problema es cuando ese algo mayor se confunde con una deidad en la que proyectar los miedos más pueriles (más ancestrales también); cuando unos cuantos pretenden que el rostro común de toda la tribu sea el rostro petrificado de un dogma.

En Cataluña, algunos decidieron últimamente (o pueden decirlo últimamente más alto) que Juan Marsé y Joan Manuel Serrat son traidores a la pureza y a la esencia de su tribu: renegados. Podríamos mencionar más nombres. No es nuevo: ya se les acusó de lo mismo por los otros, los de la pureza y la esencia del Caralsol. También hay, al parecer, quien considera un ultraje que don Antonio Machado dé allí siquiera el nombre a una plaza [en Sabadell, y según cierto informe encargado a terceros por ese Ayuntamiento el pasado agosto, sin éxito al fin; también serían “franquistas”, según el tal documento, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Goya y Larra.] No es nuevo: en 1939 ya tuvo Machado que dejar su país, lo que él consideraría su tribu (es decir: unos cuantos recuerdos, algunas amistades, los atardeceres en que dolía menos la tristeza), porque quienes ganaban la guerra no iban a dejarle volver a pasear en paz por ninguna plaza, ni de Barcelona ni de Madrid.

Sigamos con ese párrafo de Lorca: “Canto a España y la siento hasta la médula”. Es decir, que hasta Lorca podía también sentir una abstracción identitaria hasta la médula. La clave está en ese verbo. Porque tal abstracción no es ni mucho menos mental; es senti-mental: se siente la idea, igual que se piensa, se elabora mentalmente la emoción.

Pero no hay, por mucho que nos empeñáramos, dos personas sintiendo y pensando lo mismo de la misma forma, así fueran dos cofrades de la Virgen de la Macarena.

“En aquel momento la cultura catalana tenía una represión tan fuerte encima que la única manera de que España supiera lo que estaba pasando era mi actitud; la puse al servicio de que se tuviera en cuenta que si TVE funcionaba en toda España, cualquiera de los idiomas de estos pueblos puede ser perfectamente representativo”

Adonde queremos llegar es a preguntarnos cuál era la España a la que cantaba Lorca, sobre la que tanto cantó y pensó Machado; qué significa, para Juan Marsé y Joan Manuel Serrat, el idioma español en que piensan y hablan, escriben y cantan. Quienes pueden acusarles de unas cosas u otras: ¿de qué les están acusando? ¿Piensan y sienten unos y otros, acusadores y acusados, la misma idea de España, ergo, la misma abstracción? La respuesta es, obviamente, no.

Sin dejar a Serrat: “Creo que muy pocos sabemos de los demás lo suficiente como para poder entendernos. Hay demasiadas ignorancias de los unos respecto a los otros que suelen convertirse en barreras, o hacen que cada uno clasifiquemos a los otros según acuerdos preestablecidos, sin que muchas veces correspondan con el personaje... Es interesante compartir en estos momentos esta charla porque pienso que muchas actitudes pueden quedar mucho más claras. Pueden ver la normalidad del personaje”.

Esos momentos en los que Serrat hablaba (con el periodista Joaquín Soler Serrano, en su programa A fondo de TVE) pertenecían a 1977; hace ahora exactamente cuarenta años, y casi exactamente cuarenta años después de las declaraciones de Lorca sobre las abstracciones –que jamás pasan de moda–. Las ignorancias, las barreras a las que se refería el cantautor, eran las que durante al menos toda la dictadura franquista habían separado a todos los pueblos de la península. Las actitudes que pretendía aclarar ante el público se referían a su negativa a cantar en castellano en el festival de Eurovisión de 1968:

“En aquel momento la cultura catalana tenía una represión tan fuerte encima que la única manera de que España supiera lo que estaba pasando era mi actitud; la puse al servicio de que se tuviera en cuenta que si TVE funcionaba en toda España, cualquiera de los idiomas de estos pueblos puede ser perfectamente representativo”. “No sólo se aceptó mi dimisión, cosa natural, sino que los ataques a los que me vi sometido superan en mucho lo esperable. La represión, las prohibiciones, también”. Sus discos se inutilizaron con papel celo en algunas emisoras; se le censuró durante largo tiempo en los medios de comunicación... Años después de aquello, ya en los estertores del franquismo, su repulsa pública a los últimos fusilamientos del régimen (tres miembros del FRAP y otros dos de ETA) le costó once meses de exilio en México, de donde no pudo volver hasta 1976.

Por supuesto, en Cataluña, muchos cofrades de la Nova Cançó ya le habían acusado antes de hereje por cantar en castellano.

Pero alguien tan poco sospechoso de cómplice del franquismo como Manuel Vázquez Montalbán había escrito, por su parte: “Serrat sostuvo que cantando en castellano podía promocionar paralelamente sus canciones en catalán, divulgar la problemática de éstos en el resto de España. En Serrat el bilingüismo era real, con madre aragonesa [cuya familia, diezmada, fue víctima masiva de los bombardeos de Belchite en la Guerra Civil]”. ...Y continuaba Montalbán, casualmente: “...la Nueva Canción Castellana se había movido aún en las grandes abstracciones de la Verdad, la Libertad, la Humanidad. Serrat introdujo aquí la sentimentalidad cotidiana, el amor libre, la gente, los lugares, la experiencia”.

Frente a las Grandes Abstracciones, con mayúscula, frente a toda esa dialéctica tan intangible y tan lejana (y por ello tan fácilmente manipulable por los mesías del paraíso en la tierra), lo cotidiano, lo real, lo verdadero: el amor, la gente, los lugares, la experiencia indiscutible de la vida. Todo aquello que las personas, y no los entes abstractos, pueden ver y tocar y sentir a través de sí mismos, y no por la oratoria de ningún iluminado. Todo lo que puede hermanarnos como seres humanos, dejando en juegos de niños la murga inútil de las banderas.

“Donde haya lumbre y vino”

Durante todo ese tramo, justo el que puede trazarse desde las declaraciones de Lorca a Bagaría hasta las declaraciones de Serrat a S. Serrano, invierno franquista de por medio, hubo una corriente llamada poesía social que trató de volver a dar rostro a la faz desfigurada de esa abstracción que la gente llamaba España. Y los poetas, los cantores, la escribían y cantaban así, diciendo sin problema alguno “España” porque para ellos esa abstracción no tenía nada que ver con la abstracción de quienes tenían secuestrado el país entre la cárcel, el confesionario y el cementerio.

¿Qué significaba España para ellos –como después para Serrat, como seguramente para Marsé? ¿Un banderón rojigualda ahogando un páramo? ¿Un ejército de guardia civil caminera persiguiendo a quien hablase distinto, como perseguían a los gitanos de Lorca? ¿La mediocridad criminal de palmetazo y sacristía? ¿La foto obscena de Franco y Millán Astray? ¿Un cacique, un obispo, un rey; una turba salvaje degollando a un animal (o tirándolo de un campanario), español de puro bestia...?

No. No era eso (“No era esto”, dijo famosamente Ortega y Gasset, en su aún hoy interesantísimo discurso de 1932 sobre el Estatuto catalán). Jamás fue eso para Blas de Otero, por ejemplo. Quien publicó, en 1964, un libro titulado Que trata de España. Y que había escrito antes: “Madre y maestra mía, triste, espaciosa España. / He aquí a tu hijo. Úngenos, madre. Haz / habitable tu ámbito. Respirable tu extraña / paz. Para el hombre. Paz. Para el aire. Madre, paz”.

¿no se parecerá bastante, en el fondo, esa España que soñaban los nombres aquí recogidos, a la Cataluña que ahora soñarán tantos jóvenes que han creído ver en el independentismo un movimiento de liberación personal y comunitaria; una solución a la desesperanza; un horizonte, en fin, distinto al que han vivido siempre?

No lo era tampoco para José Hierro. El que escribió una esquela, a miles de kilómetros luz, también mediados los cincuenta, para Manuel del Río, “natural de España”, que murió en Haskell, New Jersey, “a consecuencia de un accidente”, porque “Hace mucho que el español /muere de anónimo y cordura, / o en locuras desgarradoras /entre hermanos: cuando acuchilla / pellejos de vino derrama / sangre fraterna”.

Hierro y Blas de Otero bebían a su vez de la herencia inmediatamente anterior: la de los poetas del 27. Pero fueron curiosamente dos poetas americanos de esa época los tutores mayores de quienes quedaron para cantar en ese páramo siniestro: Pablo Neruda y César Vallejo. El primero escribió una colección de poemas, España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en guerra, en que la furia y el verbo colosal del chileno conforman un cóctel molotov que trata de iluminar otro porvenir y conjurar todo lo perdido, lo destruido. Vallejo, por su parte, levantó una súplica desde su sed de Cristo inca: España, aparta de mí este cáliz –libro al que alguien llamó con acierto “el Guernica de la poesía”–. Se refería al cáliz de muerte que no quería que España bebiera. Por ello pedía también, como el niño que era, a los “niños del mundo”:

...si no veis a nadie, si os asustan

los lápices sin punta, si la madre

España cae –di digo, es un decir–,

salid, niños del mundo; id a buscarla!...

Esa madre que invocaba Vallejo no era una abstracción, no era una estampita ni un busto de cuartel; era algo absolutamente tocable y respirable, como un estado de ánimo: una plaza de junio, como los balcones de la Casa de las Flores de Neruda, en Argüelles, donde conversarlo todo entre todos hasta la madrugada, y reír y llorar lo que nos duela. El olor a comida en un patio al mediodía, un trabajo en que ganarse honestamente el pan, una muchacha esperando en la fuente. Nada más que eso. Pero nada menos. Todo esto puede sonar cursi, pero es que, como escribía recientemente Manuel Rivas, los cínicos de nuestro tiempo denuestan cualquier tipo de sentimentalismo, siempre que no sea el suyo. Por ejemplo, el que sueña esas Patrias monolíticas con mayúsculas.

Sin todo esto que decimos, en fin; sin la España de Concha Piquer, pero también sin la de Quevedo, Machado y Blas de Otero –a quienes ya había cantado desde París, por cierto, el partisano Paco Ibáñez–, no podría explicarse el canto bilingüe de Serrat, ni el Pijoaparte de Juan Marsé. (Este último, también siempre entre el fuego cruzado de los fanáticos de uno y otro sitio, oyendo silbar las balas con su solidez impasible.)

Curiosamente, una España que no conduce a la frontera sino al camino, porque no se trata de la patria que pretenden los que suponen amarla “con una venda en los ojos”. Una abstracción, en todo caso, que a Serrat, nacido entre Cataluña y Aragón, le ha llevado siempre a renegar de cualquier patria que no fuera la vida misma:

No me siento extranjero en ningún lugar;

donde haya lumbre y vino tengo mi hogar.

Y para no olvidarme de lo que fui,

mi patria y mi guitarra las llevo en mí:

una es fuerte y es fiel,

la otra un papel.

(Es decir: “hombre de mundo”; “hermano de todos”.)

La cena

La pregunta sería: ¿no se parecerá bastante, en el fondo, esa España que soñaban los nombres aquí recogidos, a la Cataluña que ahora soñarán tantos jóvenes que han creído ver en el independentismo un movimiento de liberación personal y comunitaria; una solución a la desesperanza; un horizonte, en fin, distinto al que han vivido siempre? Dicha pregunta necesitaría otro artículo aparte. Pero sí puede sugerirse otra pregunta más allá: ¿es posible que otra abstracción, llamada Cataluña –una abstracción, por lo demás, cincelada día tras día por quienes llevan viviendo de ella, de una forma u otra, durante décadas– pueda ser la solución a los problemas tangibles, concretos, de los ciudadanos en Cataluña, por más que el Gobierno español dé cada día más argumentos a su favor –precisamente para seguir en el poder, aupados sobre la abstracción llamada España–?

Pocos años después de esa conversación entre Serrat y Soler Serrano, rondando el golpe de Estado de Tejero de 1981, Antonio Gala –alguien que sabe bastante más de historia de España que cualquier ministro actual– había escrito en su carta semanal desde El País: “Nadie que venga de afuera ni de arriba puede liberarnos. De dentro afuera, y desde abajo, ha de brotar y crecer la verdadera redención”. “Somos nosotros los que tenemos que hacer la cena si tenernos hambre, y no esperar que nos la haga el que venga”.

La cena: lo que realmente alimenta; lo que no es ninguna abstracción.

Cuando, de niño, Joan Manuel Serrat preguntó a su madre de dónde era ella, por aquello de haber nacido en Aragón pero vivir luego en el Poble Sec, la mujer, Ángeles, respondió: “Yo soy de donde comen mis hijos”.

La primera vez que Serrat cantó en Madrid, a mediados de los 60, fue en un programa de radio, y exclusivamente en catalán. El compositor recordaba una década después, en su entrevista con S. Serrano en TVE, “el respeto con que aquella gente joven me trató”; los que fueron a escucharle en directo a la emisora. “Fue una sensación realmente hermosa. Siempre que algo ha ido mal respecto a esto, pienso que si aquel día funcionó bien, hoy debe funcionar mejor el entendimiento entre los pueblos... Por supuesto tuvimos llamadas llamándonos separatistas... Pero el día en que los pueblos de España se conozcan mejor se eliminará. Claro que después de tantos años y años de separarnos los unos a los otros, y de utilizar el separatismo como una bandera con la que agredir, no se pueden esperar demasiadas cosas”.

Ésa es la España –no una patria, ni un territorio siquiera, sino un estado de ánimo– en que quizás podríamos todos encontrarnos; lo han hecho cada vez más difícil “tantos años”, y años, de “separarnos los unos a los otros” los demagogos, los irresponsables, los brujos de una y otra aldea que trafican con las emociones de la tribu para mantenerse en el poder, acusando siempre a los otros, los que viven al otro lado del bosque, de que no haya para cenar, o de que quieran reventarles la cena –las abstracciones son un gran negocio que siempre precisa de un enemigo exterior; por eso se necesitan, aquí, desde hace décadas, unos brujos a los otros–.

Y sin embargo “detrás”, detrás de los demagogos, de los manipuladores, de los mesías del desastre, de los palos de la policía y de cualquier estólida bandera; detrás, siempre, “está la gente”.

Autor >

Miguel Ángel Ortega Lucas

Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

A la revolución por la derecha

No habrá independencia, o la futilidad de la DUI

¿Y si se va España? Cinco apuntes sobre el 1-O

El nuevo traje (partidista) del rey

4 comentario(s)

¿Quieres decir algo? + Déjanos un comentario

-

Josep

Nunca he sido nacionalista ni nunca lo seré. Demasiado me ha tocado ver de las estupideces de los españolistas y de los catalanistas para serlo. Mi hijo va a votar por primera vez este año y va a hacerlo por Podemos. Nada podría hacerme mas orgulloso ya que en mi familia nunca hemos intentado condicionar sus opciones políticas. Yo mismo siempre he votado la izquierda internacionalista hasta que el abuso españolista alcanzo límites que excedieron la decencia. Entones tuvimos la suerte de que un movimiento al margen de los partidos políticos surgiera en Catalunya para mantener la dignidad. Un movimiento que es de derechos civiles. Para un joven es díficil creer que hay que hacerse independentista para escapar de otro nacionalismo aun mas violento. Pero en Catalunya ahora es así: el independentismo es la única via realista para escapar de un fascismo violento que usa el poder contra inocentes. Si Serrat i Marse no se dan cuenta peor para ellos. A Lorca no le dieron tiempo a cambiar de idea. Mi hijo ya lo entenderà cuando crezca.

Hace 5 años 3 meses

-

Miguel Mayol

Serrat es una víctima de su militancia en un PSC que en 1977 defendía el derecho de autodeterminación y ahora se manifiesta junto a los que cantan el cara al sol (bueno, pocos votantes del PSC PSOE se vieron en esas manis, debe ser que no les gustan esas amistades peligrosas, o que ya son la otra mitad de ex votantes que les faltaba por perder al alinearse tanto sus votados con el falso rival y quitarse las caretas de defensores de la oligarquía centralista borbónica de color rosa). Suponemos que su público está con los demócratas, y no con los aporreadores, y menos con los equidistantes. Muchos han perdido muchos votantes por mantenerla y no enmendarla y no escuchar a la gente que dicen representar.

Hace 7 años 4 meses

-

goyo

Gran articulo, el autor nos invita a ver la España real y plural. Yo tambien invitaría a esta izquierda acomplejada que dejará aprendiera a mirarla de frente.

Hace 7 años 4 meses

-

ytoquero

Corrijan el pié de imagen, por favor

Hace 7 años 4 meses

Deja un comentario