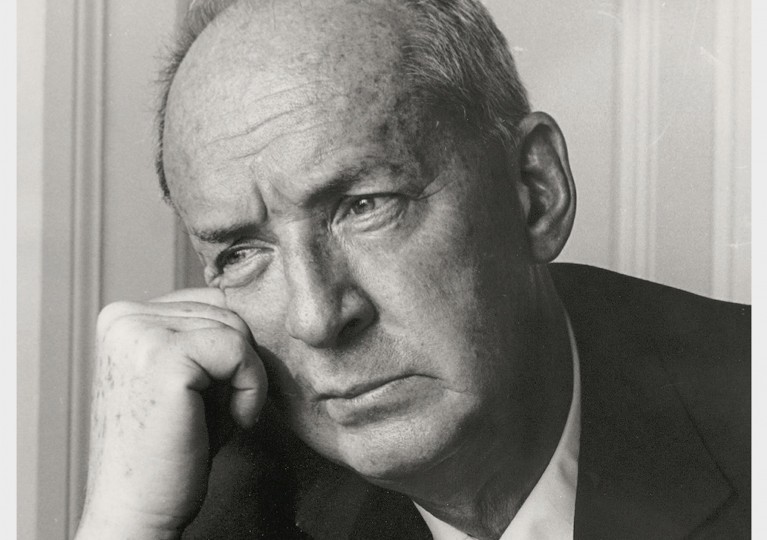

El escritor Vladimir Nabokov.

Editorial AztecaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Vladimir Nabokov, bien lo sabemos, era enemigo declarado del marxismo. Es lógico, si pensamos que era nieto de un antiguo ministro de Justicia de la época del último zar y de una baronesa, e hijo de un jurista y político liberal que, tras el alzamiento bolchevique, se vio obligado a huir con su familia, como terrateniente y aristócrata que era, dejando atrás todas sus riquezas y posesiones. El propio Nabokov, sin embargo, siempre desdeñó a los exiliados rusos que tan solo lamentaban las pérdidas materiales. En Habla, memoria, decía: “La nostalgia que he estado acariciando durante todos estos años no es dolor por los billetes de banco perdidos sino una hipertrofiada conciencia de infancia perdida”. Es precisamente esta cuestión, la infancia, la que nos lleva a la otra gran corriente de pensamiento que detestaba: el psicoanálisis.

La pandemia ha golpeado duro a CTXT. Si puedes, haz una donación aquí o suscríbete aquí

La aversión de Nabokov por el psicoanálisis era tal que prácticamente no existe obra suya donde no le dedique una burla, un comentario irónico, una crítica mordaz. Ya en el prólogo de su novela El ojo –escrita en ruso, y muy anterior a su archiconocida Lolita–, enseña los dientes, advirtiendo a marxistas y psicoanalistas que no hagan siquiera el intento de penetrar en su obra. “Mis libros no solo cuentan con la bendición de una ausencia absoluta de significación social, sino que además están hechos a prueba de mitos: los freudianos revolotean ávidamente entorno a ellos […], se detienen, husmean y retroceden”. Mientras que su animadversión al marxismo puede considerarse biográficamente plausible, íntimamente lógica, su odio cerval a la otra gran teoría interpretativa del siglo XX resulta más enigmática, y sin embargo, su rechazo al psicoanálisis es, si cabe, aún mayor. ¿Por qué este odio a Freud y su escuela?

Quizá la primera cita que he mencionado pueda iluminarnos el camino: la conciencia de una infancia perdida. Sin duda, el psicoanálisis es una teoría del sujeto que da gran importancia a lo sucedido en la infancia. Antes de Freud, la idea de una vida sexual extraordinariamente frondosa en los primeros años de vida, marcada por intensas pasiones incestuosas y terribles vivencias amenazantes, que además suponen los cimientos de las futuras neurosis adultas, era poco menos que inconcebible. Pero el padre del psicoanálisis marcó con su hallazgo un antes y un después. De hecho, hay quien plantea el hallazgo freudiano del inconsciente (un concepto, el de los procesos psíquicos inconscientes, hoy difícilmente cuestionable) como la tercera revolución copernicana –un proceso de descentramiento del ser humano que arranca con una primera revolución, la del propio Copérnico, que desestimó que la tierra fuera el centro del universo; una segunda revolución, la de Darwin, que puso en tela de juicio que la evolución de las especies tuviera su centro en el ser humano; y una tercera, la freudiana, que destronó al yo consciente del sujeto humano como centro de su actividad psíquica: este es solo la frágil punta de un enorme iceberg que crece hacia abajo, hundiéndose en los abismos del inconsciente–. La importancia de la teoría psicoanalítica en el siglo XX fue tal que empapó casi toda la actividad cultural posterior, pudiendo rastrearse sus efectos no solo en la psicología, la medicina o la filosofía; también en la pintura o la poesía, desde el surrealismo a la escritura automática; en el cine, desde Hitchcock hasta Bergman; o en la publicidad, donde se pasó drásticamente de exaltar la utilidad y la necesidad a tratar de suscitar en el comprador un deseo que hasta entonces desconocía. Todos estos cambios pusieron a la infancia, sus imágenes, recuerdos, anhelos y pasiones, en primer plano.

Lolita, en contra de lo que muchas veces se ha afirmado, no es, bajo ningún concepto, una novela sobre una niña sexualmente precoz que seduce a un hombre maduro

Desde luego, Nabokov fue un autor que se ocupó bastante de la infancia (algo relativamente habitual en la literatura) y, en especial, de la presencia de la sexualidad en la infancia (algo sin duda mucho menos común). Sin embargo, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, como Stefan Zweig, Thomas Mann o Italo Svevo, lo hizo declarando un firme rechazo a los hallazgos freudianos. Ese interés suyo por la sexualidad infantil, sin la coartada freudiana, le granjeó no pocas críticas. Su novela Lolita, escrita originalmente en inglés en lugar de en su ruso natal, e influida por sus primeras experiencias como ciudadano americano, no fue inicialmente publicada en Estados Unidos, puesto que todas las editoriales a las que mandó el manuscrito lo rechazaron, tachándolo de repugnante y obsceno. También sus amigos cercanos, como el crítico literario Edmund Wilson (crítico de The New Yorker, revista que acogió los primeros relatos americanos de Nabokov), se mostraron escépticos con la novela, su temática y su tono. Fue el empuje de su mujer, la inquebrantable y tozuda Véra Nabokov, el que consiguió que la obra no fuera destruida por su autor, que pensó varias veces en tirar el manuscrito al fuego. La novela fue finalmente publicada en Francia, desde donde llegó importada a Estados Unidos, acompañada del escándalo. El final de la historia ya lo sabemos: fue consumida de forma masiva por la pacata sociedad norteamericana de los cincuenta, que no podía creer que aquella historia perversa sucediera en los colegios femeninos, en los barrios acomodados y en los moteles de carretera del país. Fue la novela más vendida de ese año, derrocada al año siguiente precisamente por la obra de otro autor ruso, la mucho más asumible Doctor Zhivago, de Boris Pasternak.

He de decir que Lolita, en contra de lo que muchas veces se ha afirmado, no es, bajo ningún concepto, una novela sobre una niña sexualmente precoz que seduce a un hombre maduro. Muy al contrario, es una historia espeluznante sobre un hombre sin escrúpulos que cree encontrar en una niña de doce años la reencarnación de un primer amor infantil y que, a lo largo de las páginas, hará cualquier cosa para conseguir hacerse con su objeto de deseo. Así lo explica Humbert Humbert: “Los veinticinco años vividos desde entonces se empequeñecieron hasta un latido agónico, hasta desaparecer. En el brevísimo instante durante el cual mi mirada envolvió a la niña, […] el vacío de mi alma consiguió embeberse de todos los detalles de su resplandeciente hermosura y los cotejó con los rasgos de mi difunta novia”.

Me parece muy difícil hacer otra lectura de la obra que no sea la de la obsesión despiadada de un maniaco por restaurar la falla imposible que deja en él la pérdida de un primer objeto de deseo. Salvo que, en realidad, no se lea la novela y que los argumentos contra la obra, a la que acusan de ser apologética con la pederastia, se basen, sobre todo, en esa suerte de arquetipo pop que han construido maliciosamente directores de Hollywood, publicistas y editores, empeñados en reducir el personaje a una pícara adolescente chupando una piruleta. Nada de eso se encuentra en las páginas del libro. Precisamente, cuentan que cuando Nabokov participaba en la adaptación al cine que acabaría rodando Kubrick, insistía en que a su personaje no debía interpretarla una adolescente, como era Sue Lyon, sino que debía ser encarnada por una niña, para que no se pervirtiera el horror esencial que encerraba la historia: la de una cría en manos de un hombre sin escrúpulos, dispuesto incluso a planear matar a su madre para hacerse con el absoluto control de la criatura.

Es curioso cómo, a pesar de renunciar al auxilio de las teorías freudianas, Nabokov teje con absoluta precisión el origen de la obsesión de Humbert Humbert en un primer deseo sexual infantil, encarnado por una chica llamada Annabel Leigh (un homenaje homofónico a la Annabel Lee de Edgar Allan Poe, un autor con auténticas inclinaciones pedófilas), un deseo interrumpido brutalmente por el inesperado fallecimiento de la niña. En este sentido, y que nos perdone Nabokov, Lolita es una novela inevitablemente freudiana. Nabokov sabía bien que las coordenadas de un deseo obsesivo no se establecen en otro lugar que no sea la infancia.

Las críticas enfurecidas que Nabokov recibe hoy realmente no son muy distintas a las que le hicieron en la época en que se publicó la novela: parten de identificar al autor con el narrador, Humbert Humbert, quien, evidentemente, tenía algunos rasgos nabokovianos, para acto seguido, condenarle por los actos narrados, como si estos fueran una justificación de sus auténticas inclinaciones. Pero ya en el prólogo de la edición americana de Lolita, el autor se burlaba de los que le relacionaban con Humbert, reconociendo que le divertía el escándalo que acompañaba a tan descabellada teoría. Pocos se han planteado sin embargo, lo que de Nabokov hay en la propia Lolita. Nabokov, un escritor empeñado en atrapar la belleza, esa que, cuando se le ponen palabras, siempre se marchita, un hombre que estuvo toda su vida obsesionado en coleccionar mariposas que perdían su vivo brillo y hermosura al instante de ser cazadas, describe en varias de sus novelas cómo se marchita inevitablemente la juventud. Hoy cobra peso la teoría de que Vladimir fue, a los ocho años, el objeto de seducción de su tío materno Ruka, aristócrata homosexual, culto y refinado, cuyos juegos, caricias y atenciones molestaban enormemente al padre de Vladimir. Según relata el propio Nabokov, las atenciones de su tío se vieron drásticamente interrumpidas cuando perdió su candor infantil. Cuando con doce años fue a recoger a su tío a la estación, este, al bajar, exclamó: “¡Qué amarillo y feo te has puesto, pobrecillo!”. Una escena casi idéntica al reencuentro de Humbert Humbert con una desgastada Lolita, años después de que esta escapara de sus garras: “Advertí de pronto, con una especie de nausea, cuánto había cambiado desde que la conocí, dos años antes. Sin duda, el mito se había venido abajo. […] Su cutis era ahora el de una vulgar adolescente desaliñada”.

La lucha de Nabokov, lucha eterna cuya victoria es imposible, era la de preservar la belleza original de las cosas

Nabokov no solo abordó la infancia en Lolita, sino prácticamente en toda su producción literaria. En Ada o el ardor, quizá la obra culmen del estilo nabokoviano, el autor plantea una espectacular ficción –la creación de un mundo imaginario al que llamará Antiterra– para desarrollar, desde la infancia a la vejez, la historia de un amor imposible, incestuoso, entre dos hermanos, Van y Ada, quienes durante mucho tiempo creían ser solo primos. Una vez más, Nabokov restaura en forma de ficción los recuerdos infantiles en la mansión familiar de Vyra, y muy probablemente, los juegos sexuales que allí protagonizó con una de sus primas. A partir de estos recuerdos y fantasías crea una frondosa ficción plagada de escenas eróticas furtivas, a espaldas de los adultos.

Creo francamente que, en cada novela, Nabokov veía cómo su propio yo se descomponía espectralmente, como un haz de luz, en infinitos personajes, cada uno de los cuales cargaba con algunos de los rasgos del autor, incluidos los más inaceptables y ocultos. Como sucedía con las mariposas, el objeto de su obsesión monomaniaca, Nabokov proyectaba su infancia –frágil, bella, breve, marchitable– en jóvenes personajes femeninos, como Ada o Lolita. Quizá es precisamente por el hecho de haber vivido una infancia marcada por la intensidad de las experiencias, tanto sensuales como traumáticas, por lo que le aterraba la idea de ser expuesto a la interpretación de los psicoanalistas. Su infancia, al igual que la mansión de Vyra, principal escenario de esta, y en última instancia, aquella Rusia de su niñez que desapareció para nunca volver (el autor jamás volvió a pisar su país natal), quedaron como una tierra mítica, perdida, solo habitable en su propio recuerdo, defendida ferozmente de cualquier tipo de intrusos.

En el poema que abre Pálido fuego, que Nabokov atribuye al poeta ficticio John Shade, el escritor se reencuentra con Vladimir Sirin, el poeta que fue en su juventud, cuando era un exiliado ruso en Berlín que aún firmaba con pseudónimo (el Sirin, por cierto, es un ser mitológico ruso, femenino, similar a una sirena). En unos versos de este largo poema, Nabokov deja claros sus odios, con una enumeración que recuerda a la de Franco Battiato al final de Centro di gravità permanente (¿Será una canción de inspiración nabokoviana, entonces?). John Shade dixit:

Detesto esas cosas como el jazz;

El cretino de medias blancas que tortura a un toro

negro, estriado de rojo; el bric-à-brac de los abstractos;

las máscaras rituales primitivas; las escuela progresivas;

la música en los supermercados; las piscinas;

los brutos, los pesados, los filisteos con conciencia de

[clase, Freud, Marx

los falsos pensadores, los poetas hinchados, los

[impostores y los tiburones.

También en Ada o el ardor pone en boca de Van Veen, psiquiatra de profesión, esta burla a los métodos de Freud (al que nombra mediante una ingeniosa homofonía, Signy-Mondie, que suena similar a Sigmund) “El error, el error grotesco, crapuloso y vulgar de los analistas […] consiste en considerar tal objeto real que el sujeto ve en sueños –un pompón, un melón– como representación abstracta del objeto real: el bombón de un niño o la mitad de un busto, si ustedes entienden lo que quiero decir”. “Ninguna de esas realidades es el símbolo de la otra”, señalará.

El recientemente fallecido crítico literario Harold Bloom, firme defensor de la obra de Freud, no ya solo como método de interpretación, sino como obra ensayística con entidad literaria, le reprochaba a Nabokov su negativa a aceptar la lectura freudiana, que, en su opinión, podía dar una nueva e interesante dimensión a su obra. Bloom creía, y así lo creo yo también, que el origen de su temor radicaba, como con la crítica de inspiración marxista, en un miedo a ser interpretado, a que fueran otros los que dieran un sentido a su obra. Él, en su búsqueda íntima, denodada, de la belleza, estaba dispuesto a seducir, deslumbrar, escandalizar u horrorizar con sus escritos, pero se negaba a entregar a otros el sentido último de su obra. Este obsesivo celo por guardarse para sí el significado, la última palabra sobre su propia producción, se hace patente en el hecho de que él mismo fue su propio traductor, del ruso al inglés y del inglés al ruso; una transformación palabra a palabra que él mismo definía como una suerte de penosa y agotadora metamorfosis, similar a la que hacían sus amadas mariposas. “Riman en ruso de un modo intraducible, ¡pobre traductor!”, exclama Ada en un momento de su novela.

La lucha de Nabokov, lucha eterna cuya victoria es imposible, era la de preservar la belleza original de las cosas. “Atrapar el misterio de las cosas, esa es mi sugerencia para todos los que toman el arte seriamente. Donde hay belleza hay compasión, por la simple razón de que la belleza debe morir: la belleza siempre muere, lo general muere con lo específico, la colectividad muere con la individualidad”, decía en uno de sus cursos sobre literatura europea. La belleza de su infancia, aquellos primeros y deslumbrantes hallazgos, la febril caza de las mariposas durante su niñez, los primeros escarceos incestuosos, la majestuosidad de los parajes… todo ello murió para siempre, mucho antes de que su padre fuera asesinado en Berlín, en un atentado político. La muerte y la destrucción, tan presentes en el siglo XX, persiguieron a Nabokov a lo largo de su vida. Primero la Revolución rusa; luego el nazismo, cuando residía en Berlín y estaba casado con una judía; y posteriormente el destierro y su consecuente condición de paria, de apátrida, de la que nunca se libró. Acabó sus días viviendo de forma desahogada junto a Véra en un hotel de Suiza, lugar neutro y aséptico, donde se dedicó a las únicas pasiones que le ataban a este mundo: escribir y cazar mariposas.

Nabokov, como hombre perseguido por las grandes catástrofes del siglo XX, también se sentía perseguido por las dos corrientes hegemónicas de interpretación del siglo. Por un lado, la crítica literaria marxista, que desdeñaba sus libros por frívolos y carentes de crítica social, y algo aún peor, negaba la propia existencia de un exilio ruso fuera del Shangri-La soviético. Por otro, el psicoanálisis freudiano, que amenazaba con invadir e interpretar aquello que más amaba: los recuerdos de su infancia.

Si algo nos enseñó Freud es que, antes de los psicoanalistas estaban los poetas: fueron ellos los que exploraron los lugares insondables y contradictorios del alma humana

Yo, como psiquiatra de orientación psicoanalítica (sí, he esperado hasta el final del texto para confesar mi pecado), prefiero tomar el consejo de un célebre psicoanalista post-freudiano, el francés Jacques Lacan, muy crítico con la corriente del psicoanálisis que, en una orgía interpretativa sin freno, creyó que se podían tratar las obras de ficción como si fueran sujetos en un diván. Lacan señalaba que atribuir a un estilo narrativo tal o cual neurosis era una grosería, una pedantería, “la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho a sacar de su posición […] es la de recordar con Freud que en su materia, el artista siempre lo precede y que no tiene por qué hacerse el psicólogo allí donde el artista lo precede”.

Efectivamente, si algo nos enseñó Freud es que, antes de los psicoanalistas estaban los poetas: fueron ellos los que abrieron el camino, construyeron los mitos fundacionales, pusieron sus ojos en el pasado y exploraron los lugares insondables y contradictorios del alma humana. No hagamos la grosería de interpretarlos a la ligera. Lo que sí podemos permitirnos, en mi opinión, es una pequeña licencia psicoanalítica: examinar aquello que Freud con tanta audacia iluminó. Debemos prestar especial atención entonces a los pequeños, divinos detalles: a las experiencias infantiles, a la sexualidad como eterno magma de la escritura y al sujeto que, en el proceso de escribir, queda disuelto, fragmentado, ajeno a su yo, hablando desde un lugar que no es él mismo, impulsado por secretas corrientes inconscientes.

La pandemia ha golpeado duro a CTXT. Si puedes, haz una donación aquí o suscríbete aquí

------------------

Manuel González Molinier (Málaga, 1982) es médico psiquiatra y psicoanalista. Entre 2009 y 2020 fue también el cantante, letrista y principal compositor del grupo Hazte lapón, con quienes sacó tres discos. El último de ellos, Tú siempre ganas (El Genio Equivocado, 2018) incluía, además de las canciones, un juego de mesa y un libro de relatos, y con él anunciaron su despedida de los escenarios. Un año antes, en 2017, obtuvo el Certificado de Estudios Clínicos en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Barcelona con el ensayo Vladimir Nabokov: escritura y mirada.

Vladimir Nabokov, bien lo sabemos, era enemigo declarado del marxismo. Es lógico, si pensamos que era nieto de un antiguo ministro de Justicia de la época del último zar y de una baronesa, e hijo de un jurista y político liberal que, tras el alzamiento bolchevique, se vio obligado a huir con su familia, como...

Autor >

Manuel González Molinier

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí