Entierro en Ornans (detalle). Gustave Courbet, 1849.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

En 2017, una cubierta de la miniserie The Divided States of Hysteria, creada por Howard Chaykin y publicada por Image Comics, generó una sonada polémica en redes sociales. La imagen mostraba a un joven identificado como pakistaní por un cartel que llevaba al cuello, ahorcado en medio de la calle, con sus genitales mutilados, si bien esto último había que deducirlo de la abundante sangre que manchaba sus piernas y camiseta. Previamente, el primer número de la serie ya había suscitado quejas, al mostrar explícitamente a una mujer trans agredida sexualmente por tres hombres, que luego son asesinados por ella como venganza. Las escenas pueden resultar agresivas y desagradables, pero esa era justo la intención de Chaykin, un autor de izquierdas que buscaba denunciar de la manera más impactante que pudo imaginar una realidad de un país cuyo auge de la extrema derecha y el odio era el leit motiv de la distopía inmediata que se planteaba en la serie, con mejor o peor fortuna. No lo entendieron así las personas de izquierda, activistas LGTBIQ+ o autores de cómics que criticaron duramente a Chaykin por sus imágenes y que, incluso, pidieron la retirada de la cubierta. Finalmente Image accedió a ello, y las reimpresiones de la obra se hicieron ya sin la imagen ofensiva, si bien el recopilatorio la incluía en su galería de portadas.

La cuestión que aquí me interesa no es tanto si las críticas tenían razón o no, sino los argumentos que esgrimían para considerar que algunas imágenes no deberían ser creadas. De todo lo que se dijo en aquellos días, no he podido olvidar un titular de The Guardian que afirmaba sin ambages que la cubierta de marras “nunca debería haber sido impresa”. El asunto alcanza una dimensión que va más allá del caso concreto y plantea un debate fundamental en una era visual como la nuestra, en la que la producción y la recepción de imágenes ocupan un lugar central. El titular –y muchas de las opiniones vertidas en aquellos días– apuntan a la idea de que hay imágenes que no deberían ser creadas y realidades, por tanto, que no deben ser representadas mediante el arte. Sergio Martínez Luna habla en su excelente libro Cultura visual. La pregunta por la imagen (Sans Soleil Ediciones, 2019) de “imágenes intolerables”, referidas al horror sufrido por las víctimas, pero apunta a que la cuestión debería ir más allá de la mera presentación material de esos documentos, si hablamos de fotografías, o de otras representaciones gráficas. Sin embargo, el debate actual parece, más bien, girar en torno a una suerte de nueva iconoclasia: no debatimos en torno al papel que juegan las imágenes en el trauma, sino si es ético, legítimo o incluso legal producir ciertas imágenes que representan determinadas acciones. Apelar al buen gusto siempre es tramposo, porque este va cambiando con el tiempo de forma evidente: en el siglo XIX, Gustave Courbet provocó un gran escándalo con cuadros como El entierro de Ornans (1850), que hoy son perfectamente asimilables al buen gusto de la mayoría y al clasicismo. El trabajo de Courbet fue problemático por causas no muy distintas a las que aquí estamos tratando: se alejaba de la que el sentido común de su época consideraba que debía ser la función del arte, que tenía que representar lo bello y lo ideal, en lugar de las intimidades de las clases bajas que el pintor francés pintó en sus cuadros, alejándose de las convenciones burguesas y de los modelos clásicos.

Apelar al buen gusto siempre es tramposo, porque este va cambiando con el tiempo de forma evidente

El argumento principal de quienes abogan por la no representación de abusos a colectivos vulnerables como las personas trans es que esto los revictimiza y les hace revivir situaciones personales traumáticas. Parte de una posición dogmática –en tanto que no admite discusión como premisa del razonamiento–: representar una agresión es fetichizarla. No importa, para quienes así opinan, cómo se represente o cuáles sean las intenciones de los autores de estas imágenes: el mero hecho de que existan ya es deleznable. Como decía, me interesa poco rebatir estos argumentos, que creo que son excesivamente subjetivos y emocionales como para poderse discutir, pero sí resulta sumamente interesante analizar qué hay detrás de esto.

Siempre resulta útil acudir a los orígenes: el debate de la idolatría y la iconoclasia en el seno del cristianismo primitivo tiene que ver, como ha estudiado ampliamente Alejandro García Avilés en Imágenes encantadas. Los poderes de la imagen en la Edad Media (Sans Soleil Ediciones, 2021) con el régimen que se le adjudique a la imagen, y si se considera esta una representación o una manifestación de lo sagrado: es decir, si la imagen es un mero instrumento para rendir culto a Dios o si ella misma puede ser objeto de devoción. Si se piensa lo segundo, el siguiente paso es conferirle poderes divinos a la propia imagen. Así es como la representación se confunde con lo representado, y pasan a ser una misma cosa: mancillar una imagen de Cristo es tan grave para un creyente no iconoclasta como mancillar al mismo Cristo, o más, podríamos decir, ya que, al fin y al cabo, lo único que tiene una existencia física mancillable es la imagen. Por el contrario, para los credos que no admiten la representación de las figuras divinas, adorar imágenes constituye un acto de idolatría censurable, pues ningún objeto material creado por el hombre puede recibir culto como si fuera el mismo dios.

Podríamos pensar que hoy está superada esta visión mágica de las imágenes y todos tenemos claro que la representación de algo no es ese algo

Podríamos pensar que hoy, salvo en un ámbito religioso muy concreto, está superada esta visión mágica de las imágenes y todos tenemos claro que la representación de algo no es ese algo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y de ahí estos debates. Hay temas tabú que mucha gente prefiere no ver representados, lo cual evidencia, se sea consciente o no, que aún atribuimos a las imágenes cierto poder y confundimos su régimen de realidad con el de aquello que representan. Pero esto supone un cambio importante en una de las funciones del arte: a través de la representación de ciertas realidades, el receptor puede vivirlas simbólicamente. Se habla hoy de “espacios seguros” libres de representaciones dañinas, pero, en realidad, ningún espacio ha sido más seguro que el arte: en él, podemos experimentar realidades ajenas a nuestra experiencia, desarrollar la empatía y aprender sin sufrir consecuencias funestas. Podemos acercarnos a la experiencia de la guerra, la enfermedad o la tortura sin ser desplazados al frente, estar enfermos o ser torturados. Por supuesto, nada hay que decir acerca de la postura personal de alguien que, por sus propias vivencias, no soporta determinadas imágenes; hablamos ahora en términos generales.

Todos hemos tenido la sensación de que la sobreabundancia de imágenes podía generar, en última instancia, más indiferencia que otra cosa

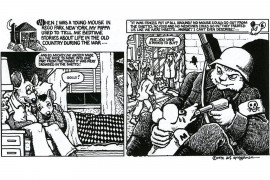

De hecho, resulta sintomático el cambio de régimen en la imagen dibujada. Tal y como ha explicado Hillary Chute en Disaster Drawn. Visual Witness, Comics and Documentary Form (The Belknap Press, 2016), durante la guerra de Vietnam el mundo occidental alcanzó una saturación de la imagen fotográfica que amenazaba con producir la insensibilización del público. Todos hemos tenido la sensación de que la sobreabundancia de imágenes de ciertos sucesos que hemos experimentado podía generar, en última instancia, más indiferencia que otra cosa. Frente a este problema, Chute explica que el regreso a la imagen dibujada supone una aproximación diferente, que implica el factor humano de la persona que crea esa imagen, y que permite una expresión más íntima, que apela de forma menos fría al público. Y no solo eso: en cuestiones en las que no existen evidencias fotográficas, el dibujo ha constituido una poderosa herramienta para levantar testimonio y contar experiencias horribles, como las sucedidas en los campos de concentración nazis, documentadas a través del dibujo por algunos prisioneros.

Podemos ir más lejos: determinadas experiencias son tan abrumadoras que acaban resultando inefables. No es posible representarlas mediante el lenguaje. Es lo que sucede, por ejemplo, entre los represaliados por el régimen de Augusto Pinochet, según ha estudiado Jauma Peris Blanes en su libro Historia del testimonio chileno: de las estrategias de denuncia a las políticas de memoria (1973-2005) (Universitat de València, 2008): la dificultad para narrar las torturas sufridas es generalizada entre los supervivientes, que no tienen herramientas suficientes para ello. En ese contexto, el dibujo podría suponer una poderosa ayuda para transmitir una experiencia que es preciso conocer, pues depende de ello que se haga justicia y se repare a las víctimas.

Determinadas experiencias son tan abrumadoras que acaban resultando inefables. No es posible representarlas mediante el lenguaje

Volvemos al punto de partida: ¿qué puede hacer el cómic cuando se enfrenta a la necesidad de tratar con sucesos traumáticos? Dice Chute que su lenguaje está en permanente tensión entre lo que se representa y lo que no, y es una observación muy acertada: lo es en un nivel básico, ya que el dibujante tiene que escoger qué momentos de una secuencia representa y cuáles quedan elididos, pero también lo es cuando hablamos del trauma. Colisionan aquí diferentes voluntades: la de dar a conocer, la de concienciar y la de no ofender a unas víctimas con las que se empatiza. El grado de iconicidad del estilo de dibujo es un factor clave: Art Spiegelman recurrió en Maus (1980-1991) a un dibujo sencillo, lo que sumado al uso de gatos y ratones antropomórficos, parecía alejar los acontecimientos lo suficiente como para contarlos sin espectacularizarlos. Por el contrario, el Judenhass (2008) de David Sim trató el Holocausto mediante la explicitud de unos dibujos realistas de base fotográfica que reproducían una y otra vez el horror… hasta provocar la insensibilización que mencionábamos más arriba.

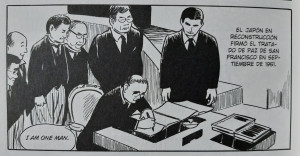

Existen, sin embargo, otras estrategias. En el reciente Hierba (2022), de la autora coreana Keum Suk Gendry-Kim, las violaciones cometidas por los soldados japoneses durante la ocupación de Corea a las eufemísticamente llamadas “mujeres de consuelo”, que no eran otra cosa que esclavas sexuales, tienen una gran importancia. Pero Gendry-Kim había tratado directamente con una de ellas, cuya historia inspira, de hecho, su obra, y no deseaba revictimizarla mostrando sus violaciones. Opera aquí esa actitud ante las imágenes que considera que su estatus está demasiado cercano a la realidad, hasta el punto de que representar un hecho es repetirlo, que vuelva a suceder. El recurso que la dibujante empleó para evitarlo está tomado del cine, y es un simple fundido a negro: varias páginas con viñetas de este color simbolizan una violación que los lectores tendrán que imaginar. Kate Beaton, en Patos: dos años en las arenas petrolíferas (2023) opta por dibujar los momentos anteriores a la violación que sufrió en su juventud, pero cuando la agresión sexual pasa de cierto punto, se dibuja a sí misma abandonando su cuerpo, representando el proceso de disociación que muchas veces opera en una situación límite, y nosotros la seguimos en su alejamiento, de manera que ya no vemos lo que le sucede. Y un ejemplo más: en Pantera (2014), Brecht Evens aborda de manera esquinada los abusos sexuales infantiles, que nunca llegan a verse explícitamente; prefiere jugar con la ambigüedad de las imágenes abstractas, y que la imaginación de los lectores haga el resto.

Estos recursos contrastan con la decisión narrativa que Debbie Dreschler tomó en su durísimo cómic La muñequita de papá (1996), un libro de estirpe underground en el que la autora habla de los abusos sufridos a manos de su padre, que muestra sin ningún filtro: las imágenes de la violación nos interpelan, sin que sea posible negarlos, suavizarlos o asumirlos como concepto pero no visualizarlos. Por supuesto, imágenes como esas pueden agredirnos y resultarnos muy desagradables. Pero distan mucho de fetichizar o estetizar los abusos, en primer lugar porque el dibujo de Dreschler no es bonito, y en segundo lugar porque los planos directos, sin artificios, parecen levantar acta de la monstruosidad y evitan cualquier tipo de filigrana técnica.

Beaton se dibuja a sí misma abandonando su cuerpo, representando el proceso de disociación que muchas veces opera en una situación límite

Nadie está obligado a ver una imagen que le hiere, por supuesto. Hay situaciones personales que superan cualquier límite. Pero es importante recordar que no todas las imágenes tienen por qué resultarnos edificantes. El poder del arte también reside en su capacidad para provocarnos, para hacernos sentir asco, dolor o miedo. El arte puede ser catarsis, reacción y despertar, y, para ello, las imágenes tienen que ser. La omisión puede ser eficaz si sabe usarse, pero cabe preguntarse si su generalización no acabará por provocar lo contrario de lo que denuncian quienes están en contra de la representación de ciertos sucesos, alegando, como se alegó en el caso de la portada de Howard Chaykin con la que abríamos este texto, que ha habido una sobreexposición de algunas imágenes traumáticas que hace innecesario seguir produciéndolas. Pero, a veces, es preciso ver; por eso el Gobierno de Estados Unidos lleva años estableciendo un férreo control sobre las fotografías de los conflictos bélicos en los que participa, hasta el punto de que no está permitido publicar o difundir fotografías de soldados estadounidenses muertos.

Para imaginar es preciso haber visto antes: si tendemos a un mundo en el que no se muestran esas imágenes intolerables, en el que determinadas realidades nunca son representadas, en el que determinadas cosas nunca son vistas, ¿qué significarán entonces las viñetas en negro?

En 2017, una cubierta de la miniserie The Divided States of Hysteria, creada por Howard Chaykin y publicada por Image Comics, generó una sonada polémica en redes sociales. La imagen mostraba a un joven identificado como pakistaní por un cartel que llevaba al cuello, ahorcado en medio de la calle, con sus...

Autor >

Gerardo Vilches

Es crítico de cómic e historiador. Autor de 'La satírica Transición'.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí