Tribuna

Universidad colonizada y Letras indignadas

Sobre la institución académica recae el efecto de fuerzas que intencionadamente se dirigen a decantar su futuro hacia el rendimiento económico de su actividad

José Antonio Pérez Tapias 29/11/2017

9M. Manifestación por la educación pública en Madrid.

Manolo FinishEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT. Puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.

Es más que malestar; es un sentimiento de indignación el que se hace notar en aulas y departamentos universitarios donde docentes e investigadores reciben, no con sorpresa, pero sí con fundada preocupación las noticias acerca de los modos y maneras con que se van a evaluar, si nadie lo remedia, los méritos para acceder a plazas de profesorado en los distintos niveles que marcan los hitos de una carrera académica. Sería de culpable miopía no ver más que cuestiones gremiales, de las que son condenadas como querencias endogámicas, en las reivindicaciones que van tomando cuerpo en el amplio colectivo que va desde catedráticos hasta doctores recién incorporados al trabajo universitario. El asunto es de hondo calado. En la misma indignación que de forma singular sacude el ámbito de las denominadas “Letras” late en definitiva la preocupación por una universidad cuyo futuro, como el de tantas instituciones, puede verse sacrificado en el altar del mercado. Hagamos, pues, el diagnóstico de una problemática en la que se juega no sólo la supervivencia de la universidad, sino la dignidad colectiva de una sociedad democrática que no debe abandonar la aspiración a ser más culta.

Cualquier país civilizado, a poco que pueda, presume de sus universidades. Como centros de formación superior se prestan para ser carta de presentación del potencial científico, tecnológico y económico de una sociedad. Ya se tomó conciencia hace siglos –recordemos a Francis Bacon en los albores de la modernidad-- de cómo el conocimiento proporciona poder, a lo que en pasadas décadas se añadió la constatación de cómo la ciencia y la tecnología a ella vinculada pasan a ser en el capitalismo contemporáneo –Habermas, por ejemplo, lo puso de relieve-- la principal fuerza de producción en una economía desarrollada. Todo ello corre a favor del prestigio de las universidades, en tanto se consideran instituciones para la generación de ese conocimiento científico que tanto interesa a la sociedad. Bien es verdad que la universidad como institución tiene otras vertientes, además de la relativa a esa producción de conocimiento a través de la investigación que en ellas se realiza.

Ya se tomó conciencia hace siglos –recordemos a Francis Bacon en los albores de la modernidad- de cómo el conocimiento proporciona poder

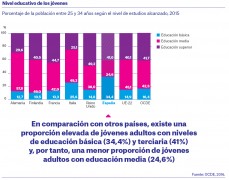

De todos es conocida y ampliamente apreciada, por otra parte, la tarea de formación de profesionales cualificados y reconocidos oficialmente como tales –sentido originario de las “licenciaturas”-- para el ejercicio de ciertas profesiones. La “misión de la universidad” se completa, como bien señaló en su día Ortega y Gasset, con el quehacer que desempeña en cuanto transmisora de un saber de amplio espectro que configura el horizonte cultural de una sociedad a través de los ciudadanos y ciudadanos que tienen la oportunidad de acceder a la enseñanza universitaria. Desgraciadamente, tan fundamental misión de la universidad en la realidad social de cualquier latitud y tiempo es la que hoy resulta infravalorada, paradójicamente en el momento en que el nivel educativo medio de las sociedades ha aumentado –incluso se pretende la gratuidad total de la enseñanza superior--, pero también en la época en la que otras fuentes y formas de conocimiento, especialmente en esta sociedad de la información, conducen a que todo ello se replantee. Así ocurre, además, bajo el empuje del interés económico por la ciencia y sus desarrollos tecnológicos, máxime en el contexto de un mundo globalizado en el que sobre la universidad actúan las presiones para la privatización y la mercantilización de la docencia y la investigación en el marco del mercado global de la formación superior que se está conformando. En éste, para colmo, el mimetismo con el que se opera desde un país periférico como el nuestro, dados los modelos a imitar como las reglas a seguir, la dependencia respecto a lo establecido desde las metrópolis –del mundo anglosajón-- conlleva una situación neocolonial en la que, tras el deslumbramiento por los rankings, sólo nos falta decir, remedando el conocido exabrupto de Unamuno, “que nos evalúen ellos”.

Así, en el panorama tan sucintamente descrito encontramos que sobre la institución universitaria recae el efecto de fuerzas que intencionadamente se dirigen a decantar su futuro hacia el rendimiento económico de su actividad, dejando de lado otras dimensiones de la misma que realzaban su relevancia social y su papel cultural, por no hablar de la postergación del sentido emancipador que se pensaba que debía acompañar a la transmisión de un conocimiento producido y transmitido bajo el emblema de la crítica. Eso parece cosa del pasado, que por algo lo subrayaba Kant en su revulsivo escrito sobre El conflicto de las Facultades. En tan citado texto, su autor, señalando que la Facultad de Filosofía –entonces albergaba también las que después se desgajaron como ciencias diversas--, siendo la “menor”, por no otorgar esos títulos para profesiones respaldadas por las instancias oficiales, según función asignada a las “mayores” –Teología, Derecho y Medicina--, hacía hincapié en que era sin embargo la que realizaba la imprescindible tarea de la crítica, sin la cual no hay avance posible del conocimiento –sin crítica no hay “proceso” de ilustración. En el presente, si bien es verdad que la crítica no deja de operar al interior de cada campo de conocimiento buscando su progreso, lo que se presenta más difícil es la crítica de un saber movido por ese interés emancipatorio –de nuevo Habermas-- que pone en cuestión las relaciones de dominio que se dan en el seno de la sociedad, a veces ideológicamente encubiertas o justificadas desde las mismas ciencias en derivas que las desvirtúan dado el economicismo dominante e, internamente al campo del saber, la mentalidad “positivista” de una determinada concepción de la ciencia que, desde dogmatismos nada científicos, acaba poniéndola al servicio del poder que se ejerce desde el mercado –la financiación manda.

La “misión de la universidad” se completa con el quehacer que desempeña en cuanto transmisora de un saber de amplio espectro que configura el horizonte cultural de una sociedad

A resultas de las dinámicas socioeconómicas en las que se inscribe el quehacer académico de las universidades, reforzadas por las decisiones respecto a ellas de un poder político que actualmente es subalterno respecto de los poderes económicos, los criterios que en ellas se imponen para su funcionamiento y procesos internos no dejan de responder a esos factores estructurales. Más allá de las voluntades individuales, incluso de quienes se hallan en puestos académicos de responsabilidad, tal como vio venir el sociólogo Pierre Bourdieu en sus análisis en torno al “homo academicus”, se van imponiendo pautas que corren a favor de la privatización de lo público, de un gerencialismo ajeno a la participación democrática, de la aplicación a la docencia y a la investigación de criterios de calidad trasplantados desde el ámbito empresarial, de una jerarquización de las ciencias según su interés en términos de rendimiento económico a través de las aplicaciones tecnológicas y de una postergación cada vez más patente de los saberes que por su propia índole, o por el carácter crítico vinculado a su condición epistémica, no responden a esos parámetros.

Cierto es que podemos declarar, como hace el profesor Nuccio Ordine, “la utilidad de lo inútil”, invitando a considerar esos saberes no acordes con un utilitarismo pragmatista desde una más amplia perspectiva humana –hablamos por ello de las “humanidades”-- y no meramente desde el interés del “sistema”. Como dice Ordine, “sólo el saber puede desafiar las leyes del mercado”. Y es verdad, aunque tengamos la experiencia que no por desafiarlas, y hay que hacerlo, se gana la batalla, que hoy por hoy vamos perdiendo. De lo que se trata es de invertir los términos de lucha tan desigual, y no sólo por las Letras, sino por universidades que pierden su imprescindible autonomía y por humanos en sociedades cada vez más deshumanizadas en la misma medida en que las vamos haciendo más tecnificadas –y políticamente tecnocráticas bajo la hegemonía de un neoliberalismo rampante.

En medio de las condiciones señaladas, la “misión” de la universidad desafortunadamente se reduce a ser “función” de lo que se diseña desde otras instancias en el orden configurado por el dispositivo de saber y poder

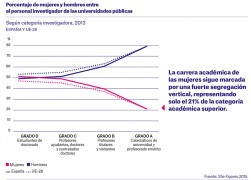

En medio de las condiciones señaladas, la “misión” de la universidad desafortunadamente se reduce a ser “función” de lo que se diseña desde otras instancias en el orden configurado por el dispositivo de saber y poder, como indica Foucault, propio del (des)equilibrio de fuerzas de las prácticas gubernamentales desde la que se estructura nuestro mundo, lo cual repercute de forma inmediata en quienes trabajan en y para ella. Así ocurre en el caso del alumnado, sometido a planes de estudio tendentes a quedar marcados por las exigencias del mercado; de ello no se libra el personal de una administración con sobrecarga de burocracia; y de tal dispositivo de saber y poder es el profesorado el que de manera especial padece sus consecuencias, que no se limitan a cómo afectan personalmente a cada cual, sino que llevan a un futuro en el que las desigualdades se acentuarán sobremanera entre los docentes e investigadores, en tanto los mismos criterios para la acreditación en cada etapa de la carrera académica propician la formación de una élite profesoral y a su lado una gran masa de profesorado en precario, explotado en su trabajo y metido en una lucha por la supervivencia, lastrada por una competitividad mitificada de efectos humillantes por cuanto se juega con reglas en muchos casos de imposible cumplimiento.

A una apreciación como la expuesta se llega desde el profesorado al comprobar hacia dónde apuntan los “endurecidos” criterios con los que al parecer va a operar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. En el caso de las especialidades de Letras la situación es especialmente lacerante desde el punto y hora en que se nos siguen aplicando criterios establecidos a la medida de otras áreas, prescindiendo de las peculiaridades de la investigación y las publicaciones a través de las cuales se proyectan, en su singular transferencia social del conocimiento, los saberes de la memoria (Historias), los saberes de la comunicación (Lengua, Filologías y Literaturas), los saberes sobre espacios y culturas (Geografía y Antropología) y el saber de la reflexión crítica y ética (Filosofía). Éstos son, en definitiva, saberes en los que el ser humano, con sus realizaciones, es a la vez sujeto y objeto, los cuales se difunden en gran parte con el formato libro y mediando unas condiciones de “impacto” muy distintas de la inmediatez con que ello se produce en otros campos epistémicos. Habría que empezar por recordar –dicho sea para terminar, y parafraseando a Aristóteles-- que la ciencia se hace de muchas maneras. Tal es el mensaje que emitimos desde una resistente “República de las Letras”, a sabiendas de que es formulado en dirección contraria a la del pensamiento único que se nos quiere imponer desde la realidad estructurada a la imagen y semejanza del Dios Capital.

CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT.

Autor >

José Antonio Pérez Tapias

Es catedrático en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Es autor de 'Invitación al federalismo. España y las razones para un Estado plurinacional'(Madrid, Trotta, 2013).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí