En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Gismonti abrió la puerta y Ana estaba ahí. Llevaba el vestido de flores rojas y verdes que tanto le gustaba, y le sonreía. Descubrió, de todas formas, que no estaba iluminada por esa luz que le salía de dentro y le estallaba en los ojos. Estaba mustia, a pesar de la sonrisa, a pesar incluso del gesto coqueto de los brazos que los llevaba por delante, alargados y juntos agarrando el bolso, y así le presionaban los bordes de los pechos y se los marcaban.

--¿Puedo pasar?

Gismonti estaba paralizado. La volvía a tener delante después de unas cuantas semanas y le hubiera gustado preguntarle por qué regresaba y por qué lo hacía así, con toda su belleza, aunque esa belleza le pareciera ahora medio marchita.

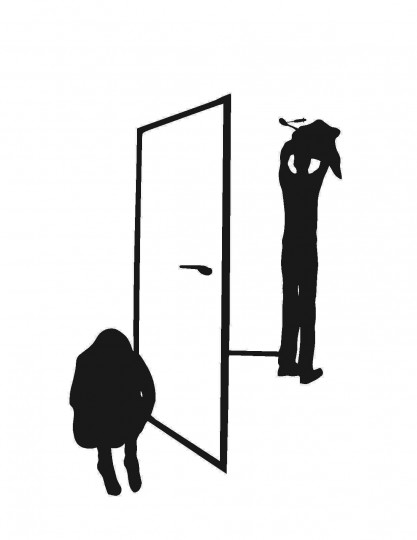

--Claro--, contestó, y movió un poco la puerta y se apartó a un lado para que pasara. Hasta entonces le había bloqueado, paralizado como estaba, todo el sitio. Como si fuera un guardián o un portero de discoteca, delgado y larguirucho, pero portero de discoteca.

Sonaba una música amable. Era unos de esos cuartetos de jazz que tanto le gustaban a Gismonti y que se ponía para preparar la comida o para ordenar y limpiar las cuatro cosas que solía tener desperdigadas por ahí. Ana fue directamente al sofá, se quitó los zapatos (tenían un poco de tacón), y subió las dos piernas para doblarlas y sentarse encima. Gismonti volvió a comprobar que eran hermosas y se fijó en sus pies, tan bien hechos, llevaba las uñas pintadas de un color rojo intenso.

--¿Y ahora qué?--, pensó Gismonti para dentro. Ahora qué le digo, que todo está muy bien, que puede venir cada vez que quiera y entrar y desarmarme y que se derrumbe de nuevo lo que he vuelto a reconstruir después de la última vez que se marchó. Le hubiera gustado decirle que se fuera. Era lo más sensato.

--Ven--, le dijo Ana entonces y golpeó a su lado para marcarle el lugar donde debía sentarse.

Gismonti prefirió el sofá que tenía más cerca, se colocó justo frente a ella, y vio que le hacía un gesto raro, como para desaprobarlo:

--Está bien, si no quieres a mi lado será que muerdo, pero no muerdo--, y le sonrió.

Se podía haber levantado para seguirle la corriente. Y se habría sentado justo en ese sitio, en el que le había marcado, como mucho a unos milímetros de sus pies, prácticamente al lado de sus muslos, que los tenía ahora un poco aplanados y que por eso le resultaban más atractivos. Pero se quedó quieto. Le devolvió la sonrisa. A Gismonti le salió, sin embargo, una medio mueca que no convencía a nadie.

--¿Qué pasa?, ¿estás enfadado?--, le preguntó ella.

Movió la cabeza para contestarle que no (y mintió, claro; aunque lo suyo no era realmente un enfado sino otra cosa, como una furiosa protesta porque Ana se le estuviera escapando siempre). El disco se había acabado, ya no los rodeaba ese paseo resuelto de un saxofón alto que se había estado pavoneando con autoridad. El piano jugaba correteando de esquina a esquina de la melodía.

--¿Qué quieres que ponga?

--Me da igual--, contestó Ana.

Buscó algo que los pudiera hacer bailar, aunque no fueran a bailar a esas horas. Todavía entraba luz, todavía quedaba día por delante, igual debería pedirle que se fueran a cenar por ahí, como una pareja cualquiera. Nunca lo habían hecho. Desayunar, sí: alguna vez cerca del trabajo. Incluso comieron juntos aquella vez del zoo, con Milton y Mariana. Pero cenar, nunca habían salido a cenar.

Ana desenredó sus piernas, se levantó, fue a la cocina, anduvo husmeando en los cajones, abrió el grifo, lo cerró. Gismonti iba escuchándola mientras se ocupaba de la música. Luego ya no: hubo un golpe de una baqueta, una voz que decía “tenemos una cerilla”, y ya se desencadenó el ritmo. Gismonti se dijo que también a él le gustaría prenderle fuego a la casa, como en la canción. Ana volvió de la cocina con el vaso, con una cuchara, buscó en su bolso, encontró una jeringuilla. Gismonti sólo la miraba. Luego Ana le pidió que la ayudara y él no supo negarse. Al rato estaban sentados, cada cual en su rincón. Ana le sonrió desde el otro lado del mundo. Gismonti pensó que justo en ese momento podrían estar eligiendo si carne o pescado, una ensalada con aceitunas y sin cebolla, tarta de manzana.

La miraba. Ana tenía la cabeza apoyada sobre el respaldo, los cabellos un poco desordenados se le derramaban de la cabeza, y Gismonti veía que lo estaba mirando, y que tenía una sonrisa que no terminaba de dibujársele del todo, a medio pintar. Pensó entonces que si Ana había ido a su casa era porque no consiguió encontrar a Kelvin. Estaba desaparecido, eso le dijo Milton. Sólo porque no lo encontró a él la tenía ahora ahí delante. Con el vestido de flores rojas y verdes, qué hermosura, dijo Gismonti para que lo oyera. Ana, esta vez sí, le sonrió abiertamente y volvió a golpear con la mano, para que fuera a sentarse a su lado.

Gismonti volvió a negarse e imaginó que, después de pagar la cena, podían haber vuelto a casa. Creía, mientras la miraba, que sólo él la conocía de verdad, que sólo él había entrado hasta su zona más escondida y que había descubierto ahí a una niña, y que era a esa niña a la que le había prometido no abandonarla nunca. Era demasiado raro que Kelvin hubiera llegado hasta allí, Kelvin no era capaz de ir tan lejos. ¿O quizá sí? ¡Qué sabía Gismonti de Ana! Era una mujer que estaba al otro de la mesa, medio adormilada, se había acostado unas cuantas veces con él, y se habían reído mucho, la verdad, y se contaron sus cosas. Kelvin es un patán, se decía Gismonti mordiendo las mandíbulas cada vez con más fuerza. Pero eso no le servía de nada.

--Anda, ven--, volvió a pedirle Ana.

Se levantó, llevaban ya un rato muy largo ensimismados, la música había acabado hace tiempo, ella se quedó adormilada, el día se cerró, no entraba ya sino la negrura de la noche. Gismonti encendió una lámpara.

--¿Dónde quieres dormir?--, le preguntó a Ana.

--¿No vamos a dormir juntos?--, le contestó ella.

Gismonti entró en la habitación, cogió un juego de sábanas, una manta, una almohada. Volvió para colocarlas sobre el sofá donde había estado sentado.

--Te las dejo aquí, así te acuestas cuando quieras.

Ana lo miraba con una tristeza que estaba empezando a pegarse en el ambiente. Le dijo que apagara la luz. Gismonti entró en su habitación, cerró la puerta. Ana escuchó que la cerraba con llave. Y entonces se acercó de prisa y golpeó con los nudillos para que la abriera. Volvió a hacerlo, incluso con más fuerza. Pero Gismonti no respondió.

Ana se fue resbalando entonces hacia el suelo, se tumbó ahí, se hizo un ovillo.

Gismonti abrió la puerta y Ana estaba ahí. Llevaba el vestido de flores rojas y verdes que tanto le gustaba, y le sonreía. Descubrió, de todas formas, que no estaba iluminada por esa luz que le salía de dentro y le estallaba en los ojos. Estaba mustia, a pesar de la sonrisa, a pesar incluso del gesto...

Autor >

Roberto Andrade

Nació y creció en Tangerang, un pueblo de Indonesia, leyendo todo lo que caía en sus manos, de prospectos de medicamentos a novela rosa, y cultivando secretamente su pasión, la polka. A los 33 años se fue a vivir al extrarradio de París, donde trabaja como carterista, y desde donde lanza sus 'Encíclicas para nadie' en forma de postales y telegramas que escribe a personas de forma aleatoria, dejando caer un dedo sobre el listín telefónico, y tiene un bulldog (francés) que se llama Ricky.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí